在现代社会,忧郁作为一种普遍的心理困扰,常被归因于压力、孤独或意义感缺失,佛教作为古老的智慧体系,并非将忧郁视为单纯的“疾病”,而是从心性本质出发,通过认知重构、情绪转化和生命实践的整合,提供了一套完整的疗愈路径,其核心不在于消除负面情绪,而在于帮助个体理解情绪的虚幻性,培养内在的平静与智慧,从而与痛苦和解。

佛教疗愈忧郁的理论基石

佛教对忧郁的疗愈,首先建立在对“苦”的本质的洞察上,四圣谛中的“苦谛”指出,人生本质是“苦”,这种苦不仅指生理痛苦,更涵盖“求不得”“爱别离”“怨憎会”等心理层面的焦虑与失落,而忧郁正是苦的深层显现。“集谛”则揭示苦的根源在于“执着”——对恒常的幻想、对自我的固守、对结果的强求,当个体执着于“我必须快乐”“生活必须如我所愿”时,一旦现实与期待冲突,便会陷入自我批判与绝望,这正是忧郁的核心机制。

“灭谛”与“道谛”则提供了疗愈的方向:灭谛指出“苦”可以止息,通过放下执着即可解脱;道谛则给出具体路径,即八正道——正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定,这套体系以“正念”为枢纽,通过觉察念头、情绪而不被其裹挟,逐渐打破“执着-痛苦-更执着”的恶性循环,佛教的“无常观”强调一切事物皆在变化,包括负面情绪与困境,这能帮助个体跳出“现在痛苦=永远痛苦”的灾难化思维;而“慈悲心”的培育,则通过将注意力从自我关注转向对他人的关怀,打破孤立感,重建与世界的连接,从而消解忧郁的“自我中心”特质。

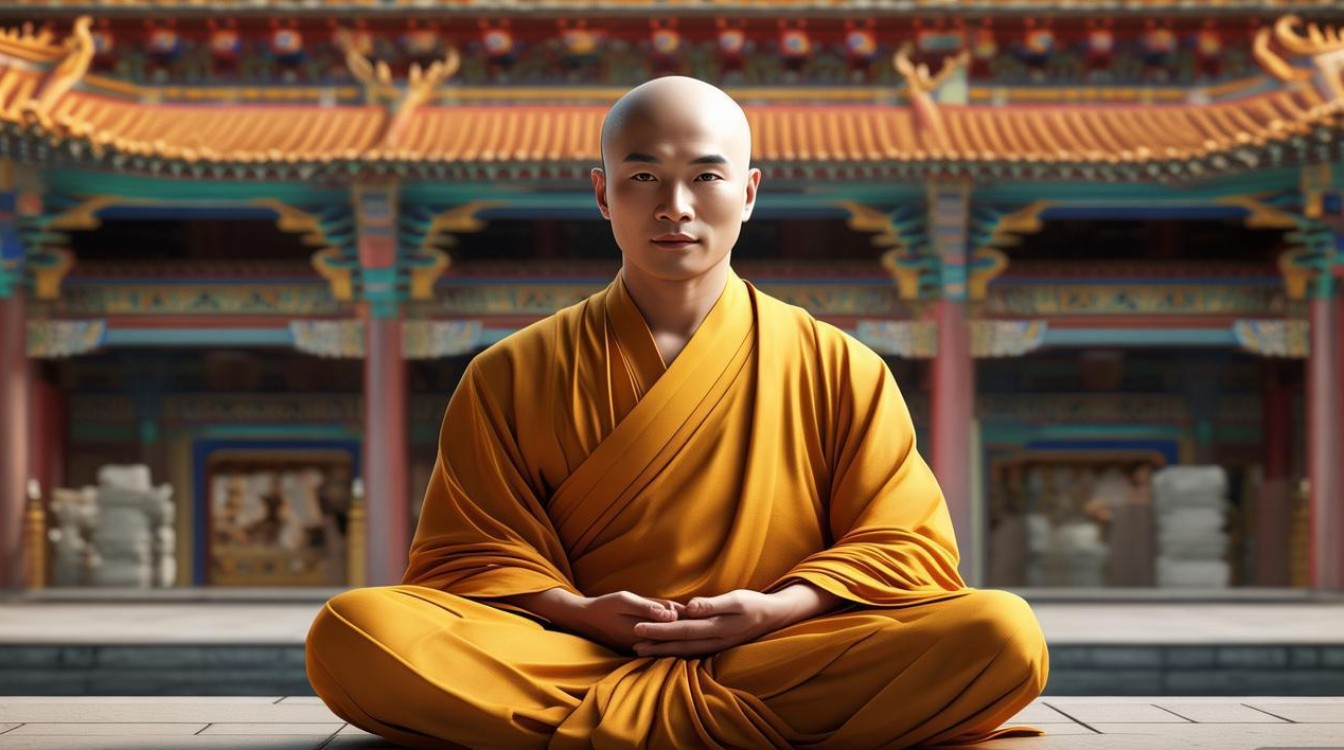

佛教疗愈忧郁的实践方法

佛教疗愈并非空谈理论,而是融入日常生活的具体修行,以下为几种核心方法:

| 方法 | 具体做法 | 作用 |

|---|---|---|

| 正念禅修 | 每日固定时间(如晨起或睡前)静坐,专注呼吸或身体感受,当念头飘散时,温和地将注意力带回当下,不加批判。 | 培养对情绪的“觉察力”,不再被念头牵着走,减少对忧郁情绪的认同与强化。 |

| 慈心禅 | 依次向自己、亲人、陌生人乃至整个世界发送祝福语(如“愿你平安,愿你快乐”),感受心中慈爱的生起。 | 打破自我批判与孤立感,通过利他体验唤醒内心的温暖与力量,对抗忧郁的冷漠感。 |

| 诵经持咒 | 诵读《心经》《八大人觉经》等经典,或持诵“嗡嘛呢呗美吽”等咒语,专注文字的音义与内心的共振。 | 以圣贤智慧净化杂念,获得精神寄托,用正向语言重塑认知框架。 |

| 布施与行动 | 主动给予他人帮助(如志愿服务、倾听陪伴),或完成一件有意义的小事(如整理房间、学习新技能)。 | 通过“利他”打破自我关注,从“我有缺陷”转向“我能给予”,重建价值感与掌控感。 |

相关问答FAQs

Q1:佛教治疗忧郁是否排斥现代医学手段(如心理咨询、药物)?

A:佛教不排斥现代医学,反而强调“因缘和合”的智慧,忧郁的成因复杂,可能涉及生理、心理、社会等多重因素,药物能调节大脑神经递质,心理咨询能梳理认知模式,而佛教修行则从心性层面提供根本的转化路径,三者并非对立,而是互补:药物为身体稳定提供基础,心理咨询为认知调整提供工具,佛教修行则为情绪管理提供长效动力,在服药的同时,通过正念禅修觉察情绪起伏,能减少对药物副作用的焦虑,增强自我调节能力。

Q2:普通人没有佛教基础,如何从零开始用佛教方法缓解忧郁?

A:建议从“微习惯”入手,循序渐进:

- 每日10分钟正念呼吸:无需盘腿,坐在椅子上,闭上眼睛,专注感受气息进出鼻腔,当思绪漫游时,轻默“念头”,再回到呼吸,不求“无念”,只求“觉察”。

- 记录“三件好事”:每晚睡前写下当天三件让自己感到温暖或微小的积极事件(如“阳光照在脸上”“同事的一句问候”),培养对“当下美好”的感知力,对抗忧郁的“负面滤镜”。

- 学习“无常观”思维:当陷入“我永远好不了”的念头时,问自己:“三个月前,我也觉得某件事过不去,现在呢?”通过回忆过去的“苦已过”,增强对“变化”的信心,减少对未来的绝望。

- 尝试“慈心禅”简化版:对镜子里的自己说:“此刻的我,虽然很难受,但我在努力,我值得被温柔对待。”先学会善待自己,再逐步扩展到他人。

佛教疗愈的核心是“转烦恼为菩提”,忧郁不是敌人,而是照见内心执着的镜子,通过持续的觉察与练习,个体会逐渐发现:情绪如流水,念头如浮云,真正的平静不在“没有痛苦”,而在“不被痛苦定义”。