佛教中的“解脱”,是超越生死轮回、断除一切烦恼的终极境界,它并非虚无缥缈的幻想,而是通过智慧与修行,对生命本质的彻底洞察,从而从贪、嗔、痴的束缚中解脱出来,获得究竟的自在与安宁,佛陀在菩提树下的悟道故事,便是佛教解脱最生动的诠释,展现了从迷茫到觉醒、从束缚到解脱的完整路径。

悉达多太子在目睹生老病死的人生真相后,毅然舍弃王位与荣华,踏上了寻求解脱的道路,他先后跟随名师学习,掌握了当时最高的禅定智慧,却仍未彻底断除烦恼,他来到尼连禅河畔的苦林中,开始极端的苦行:每日仅食一麦一米,身体日渐枯瘦,形同枯木,甚至手指梳理头发时,竟有毛发脱落,六年苦行后,他意识到极端的苦行并非解脱的正道——身体衰弱反而让心智昏沉,无法生起真正的智慧,他接受牧女苏耶妲供养的乳糜,恢复体力,来到菩提伽耶的菩提树下,结跏趺坐,立下誓言:“若不成无上正觉,终不起此座。”

在静坐中,悉达多太子经历了魔军的诱惑、心念的扰动,却始终以坚定的定力观照内心,夜分时分,他观照十二因缘的流转:从“无明”到“行”,从“识”到“名色”,乃至“老死”,清晰了烦恼的根源在于对“我”的执着——认为有永恒不变的“自我”,从而产生贪爱、嗔恨与愚痴,当彻悟“缘起性空”的真理,一切众生皆因无明造业,随业流转,而若能断除无明,证得“无我”之境,则烦恼永尽,轮回便得以解脱,他夜睹明星,豁然开朗,发出震撼宇宙的宣言:“奇哉!奇哉!一切众生皆具如来智慧德相,但以妄想执著,不能证得。”这一刻,悉达多太子成就了“无上正觉”,成为“佛陀”,意为“觉悟者”,获得了彻底的解脱。

佛陀的解脱之路,揭示了佛教解脱的核心:解脱不在外求,而在内观;不在苦行,而在中道,他曾教导“八正道”,即正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定,这是通往解脱的具体路径。“正见”是根本——唯有看清“诸行无常、诸法无我、涅槃寂静”的三法印,才能破除对“常、乐、我、净”的颠倒执着,从烦恼的泥沼中解脱出来,正如佛陀在《法华经》中所言:“我以佛眼观故,犹若虚空。”解脱后的佛陀,心如虚空,能包容万物,却不受万物束缚;虽游化世间,却不执着于世间的名利得失,展现出“烦恼即菩提,生死即涅槃”的境界。

佛陀的解脱故事并非遥不可及的神话,而是为众生指明了方向:每个生命都有觉悟的潜能,关键在于是否愿意直面内心的烦恼,并以智慧观照其本质,在日常生活中,我们常因执着于财富、情感、地位而生起贪爱,因遭遇挫折而生起嗔恨,因对未知的不确定性而生起愚痴,这些烦恼如同乌云,遮蔽了我们本自具足的智慧光明,而解脱,便是学习佛陀的修行方法:以“正念”观照呼吸、情绪、念头,如旁观者般看着它们生起又消失,不被其裹挟;以“慈悲心”对待自己与他人,减少嗔恨与对立;以“无常观”看待世间万物,明白一切皆是因缘和合,没有永恒不变的存在,从而放下不必要的执着。

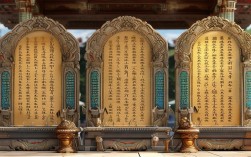

以下为佛陀悟道过程中的关键阶段与解脱智慧的归纳:

| 阶段 | 核心行为 | 核心领悟 | 解脱体现 |

|---|---|---|---|

| 出家求法 | 舍弃王位,追寻真理 | 世间皆苦,需寻求解脱 | 放下对世俗欲望的执着 |

| 苦行阶段 | 极端苦修,身心枯竭 | 苦行非正道,应中道而行 | 放弃对极端方法的执着 |

| 中道抉择 | 接受供养,恢复体力 | 身心平衡是修行的根基 | 回归理性,不偏执一端 |

| 菩提树下悟道 | 静坐观照,彻见十二因缘 | 无明灭则苦灭,证得无我 | 断尽烦恼,成就无上正觉 |

相关问答FAQs

问:佛教中的“解脱”是否意味着消极避世,不关心现实生活?

答:并非如此,佛教解脱是“出世”与“入世”的统一,解脱者虽断除对世俗的执着,却并非逃避现实,而是以更智慧的心态面对生活,如佛陀成道后,仍游化四方四十九年,教化众生,用慈悲心利益他人,解脱后的“入世”,是超越烦恼后的积极行动——不因顺境而贪恋,不因逆境而痛苦,在现实生活中践行慈悲与智慧,既度化自己,也度化他人,这才是真正的积极入世。

问:普通人如何在日常生活中实践解脱之道?

答:普通人可从“观照内心”和“践行慈悲”入手,培养“正念”,即在日常活动中(如吃饭、走路、工作)保持觉知,不被念头牵着走,当烦恼生起时(如愤怒、焦虑),不压抑也不放纵,而是观察它的本质(无常、无我),让其自然消散,践行“慈悲”,减少对自我的执着,多关心他人,用善意对待世界,如佛陀教导的“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”,通过持续修行,逐步减少烦恼,内心的平静与智慧便会增长,最终趋向解脱。