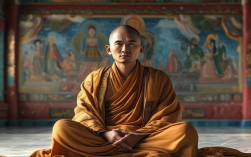

红善佛教,通常指藏传佛教宁玛派(红教)中强调慈悲利他、践行善行的修行体系,宁玛派作为藏传佛教最古老的派别,其历史可追溯至8世纪,由莲花生大师传入西藏,因僧人戴红色僧帽、寺院建筑多饰红色而得名“红教”。“善”是宁玛派教义的核心,不仅指道德层面的善良,更强调通过修行转化内心、利益众生的究竟之善,本文将从历史渊源、教义核心、修行体系、社会影响及现代实践等方面,详细阐述红善佛教的精神内涵与实践路径。

历史渊源:莲花生大师的传承与“善”的根基

红善佛教的源头可追溯至莲花生大师入藏弘法时期,8世纪,赤松德赞邀请莲花生大师入藏,协助建立西藏第一座佛寺桑耶寺,并系统引入佛教密法,莲花生大师融合印度佛教密教与西藏苯教文化,形成独特的“前弘期”佛教传统,其教义以“大圆满法”为核心,强调众生本具佛性,通过“明心见性”即可解脱,这一过程中,“善”被视为修行的基石:莲花生大师在《莲师七句祈请文》中强调“悲力周遍众生”,将慈悲心视为度化众生的根本动力,奠定了红善佛教“以善为体、以利他为用”的特质。

宁玛派在“后弘期”(10世纪后)逐渐形成完整体系,其“伏藏”文化(即莲花生大师埋下的教法,由后世掘藏师发现)进一步强化了“善”的传承,伏藏内容多为利益末法时代众生的修行法门,如《甚深大圆满》等经典,均强调通过“善行”积累资粮,最终实现“自利利他”的菩萨道精神,红善佛教的“善”并非孤立的概念,而是与历史传承、修行体系深度融合的宗教实践。

教义核心:“大圆满”与“善”的辩证统一

红善佛教的教义以“大圆满法”为最高法门,其核心是“心性本净,障自本来解脱”,即众生心性本具光明(佛性),因无明烦恼覆盖而流转生死,修行即是通过“见、修、行”三个阶段,去除无明,显本具佛性,而“善”贯穿这一始终,既是修行的前提,也是修行的结果。

“见”:正见为“善”之导向

宁玛派认为,正确的见解(正见)是“善”的起点,若认为众生本性具足光明,则会生起“无缘大慈、同体大悲”的善心;若执著于“人我”“法我”,则易陷入自私与嗔恨,修习“大圆满”的“见”位,需通过闻思《大圆满心性休息》等经典,确立“心性本净”的正见,为“善行”奠定理论基础。

“修”:禅修为“善”之深化

在“修”位,宁玛派强调“止观双运”:通过“止”(专注禅修)调伏散乱心,通过“观”(智慧观照)洞察无明,这一过程中,“善”的内化尤为关键,修习“慈悲禅”时,观想众生在轮回中受苦,生起真诚的慈悲心,进而将慈悲心转化为实际行动——如布施、持戒、忍辱等六度波罗蜜,宁玛派高僧米拉日巴曾说:“若心中无善,修法如煮沙;若心中具善,举手投足皆成修行。”

“行”:利他为“善”之圆满

“行”位是“善”的外化,即“菩萨行”,宁玛派主张“修行不离世间”,在日常生活中践行“善”:对亲人慈爱,对陌生人友善,对敌人慈悲,甚至对伤害自己的人也以善心回应,这种“无条件的善”并非道德绑架,而是基于“众生皆具佛性”的认知——即使犯错者,其本性亦光明,只是被烦恼 temporarily 覆盖。“行善”不仅是帮助他人,更是通过利他破除“我执”,加速自身觉悟。

修行体系:从“善念”到“善行”的次第

红善佛教的修行体系严谨,遵循“由浅入深、由戒定慧到解脱”的次第,将“善”融入每一个环节。

基础:持戒与积资

修行以持戒为根本,宁玛派遵循“别解脱戒”“菩萨戒”“密乘戒”三重戒律,不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒”等戒律,是“善”的基本规范,在此基础上,通过“积集资粮”(如供佛、布施、诵经)积累福德,为深入修行做准备,宁玛派信徒常行“烟供”,将食物、香料焚烧供养三宝与众生,象征分享福德,践行“布施”之善。

核心:大圆满三瑜伽

大圆满法分为“彻却”(立断)和“脱嘎”(顿超)两个阶段,前者通过直指心性破除无明,后者通过光明瑜珈转化气脉明点,在这一过程中,“善”是修行的“助缘”:修“彻却”时,需以“善心”观照念头,不随烦恼流转;修“脱嘎”时,需以“善愿”引导能量,将自身功德回向众生,宁玛派认为,若无善心,即使神通广大,也易陷入“魔障”;唯有以善为基,才能成就“无修而修、无证而证”的究竟境界。

外化:利他行的实践

红善佛教强调“修行即服务”,宁玛派寺院不仅是修行场所,也是社会公益中心,历史上,宁玛派僧人常参与医疗、教育、救灾:如藏医传承中,宁玛派僧人用草药免费为贫民治病;教育上,寺院设立学校,培养儿童读写能力;灾荒时,寺院开放粮仓救济灾民,这些实践正是“善”的具体体现,将宗教信仰转化为社会价值。

社会影响:红善佛教与藏族文化的共生

红善佛教深刻影响了藏族文化,“善”的理念渗透到社会生活的方方面面。

伦理道德的塑造

宁玛派将“善”定义为“利他”,与藏族传统的“集体主义”价值观结合,形成“敬畏生命、尊重自然、关爱他人”的伦理体系,藏族人不随意杀生,即使捕猎也需念诵度咒,祈求原谅;对自然神灵的崇拜,实则是“生态善”的体现——人类需与自然和谐共处,而非掠夺。

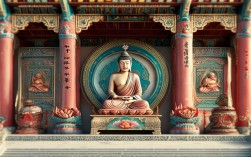

艺术的“善”之表达

宁玛派的唐卡、壁画、法器等艺术作品,均以“善”为主题:唐卡中,莲花生大师手持“九股金刚杵”与“颅器”,象征“降伏烦恼、度化众生”;壁画中的“极乐世界”,描绘众生离苦得乐的景象,激发人对“善”的向往,这些艺术不仅是宗教符号,更是传播“善”的媒介。

社会和谐的纽带

在传统藏族社会,宁玛派高僧(如“活佛”“堪布”)是精神领袖,通过调解纠纷、主持仪式维护社会稳定,部落冲突时,高僧以“慈悲”为劝导,促使双方和解;婚丧嫁娶时,寺院举行法会,祈愿众生平安,这种“以善促和”的功能,使红善佛教成为藏族社会的“粘合剂”。

现代实践:红善佛教的当代转化

在现代社会,红善佛教不断调整自身,以适应时代需求,将“善”的理念转化为更具普世价值的实践。

传统“善”理念与现代实践的结合

| 传统“善”理念 | 现代实践场景 | 具体案例 |

|---|---|---|

| 慈悲利他 | 公益慈善 | 宁玛派寺院组织“爱心基金”,资助贫困学生、孤寡老人;高僧发起“环保倡议”,倡导减少碳排放 |

| 心性觉悟 | 心理健康 | 开设“禅修与心理疗愈”课程,帮助现代人缓解焦虑、抑郁;通过“正念修行”培养情绪管理能力 |

| 生态和谐 | 可持续发展 | 推动“生态寺院”建设,寺院使用太阳能、雨水收集系统;倡导“素食文化”,减少动物伤害 |

| 文化传承 | 教育普及 | 开设“佛法与人生”讲座,用通俗语言阐释“善”的智慧;出版绘本、短视频,向青少年传递“向善”价值观 |

相关问答FAQs

Q1:红善佛教(宁玛派)与其他藏传佛教派别(如格鲁派)在“善”的实践上有何区别?

A:宁玛派与其他派别均以“慈悲利他”为核心,但在实践侧重上有所不同:宁玛派更强调“大圆满”的“顿悟”特质,认为“善”是本具的,只需通过修行显发,因此更注重“心性修养”与“自然流露的善行”,如米拉日巴“苦行利生”的故事,体现“无需刻意造作,真实即可为善”;格鲁派则更侧重“次第修行”,通过“闻思修”系统培养善心,如强调“菩提心”的修持需先“知母、念恩、报恩”,逐步生起,宁玛派的“伏藏”文化使其“善行”更具神秘色彩,如掘藏师发现“利益末法众生的善法”,而格鲁派更注重“显密结合”的学院式传承。

Q2:普通人如何学习红善佛教的“善”的理念并践行?

A:普通人学习红善佛教的“善”,可从“心”与“行”两方面入手:

- 心:培养慈悲心:每日花10分钟修“慈悲禅”,观想亲人、陌生人乃至仇人“愿他们远离痛苦、获得快乐”,逐渐打破“自我中心”的执著;

- 行:践行日常善:从“小事”做起,如帮助邻里、节约资源、善待动物,将“善”融入生活;通过阅读《入菩萨行论》《大圆满心性休息》等经典,理解“善”的深层内涵(如“善”的本质是“利他”,而非道德绑架)。

无需出家或成为专业修行者,只需在生活中保持“觉知”,以“善心”面对一切,即可践行红善佛教的精神。

红善佛教以“善”为纽带,连接了个人解脱与社会责任,其历史悠久的传承与与时俱进的实践,使其成为藏传佛教中极具生命力的流派,在现代社会,红善佛教的“善”理念不仅为个人提供心灵指引,更为构建和谐世界提供了智慧资源——正如莲花生所言:“心善则行善,行善则世界安。”