佛教建筑作为佛教文化的重要物质载体,不仅承载着宗教信仰的精神内涵,更融合了建筑艺术、哲学思想与地域文化,成为人类文明史上的璀璨瑰宝,从古印度到东亚、东南亚乃至世界各地,佛教建筑在漫长的传播过程中形成了多样化的类型与风格,每种建筑都对应着特定的宗教功能与文化象征。

汉传佛教寺院是最为人熟知的佛教建筑形式,其布局严格遵循中轴线对称原则,通常以“山门—天王殿—大雄宝殿—藏经楼”为核心序列,山门作为寺院的入口,多为三间歇山顶建筑,象征“三解脱门”;天王殿内供奉笑口常开的弥勒菩萨与护法的四大天王,大雄宝殿则是寺院的核心,供奉释迦牟尼佛或三世佛,两侧常有十八罗汉像;藏经楼用于存放佛教经典,体现“法身常住”的信仰,这种布局既反映了儒家“中正有序”的伦理观念,也通过空间序列引导信徒从“世俗”步入“神圣”,河南少林寺的七进院落,层层递进的空间设计,营造出庄严肃穆的宗教氛围。

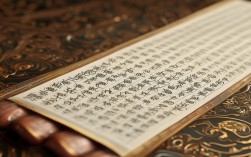

佛塔(窣堵坡)是佛教建筑中最早出现的类型,起源于古印度,用以供奉佛陀舍利或经卷,随着佛教传播,佛塔在中国逐渐本土化,形成了楼阁式塔、密檐式塔、覆钵式塔等多种形态,楼阁式塔仿木结构建造,可登高远眺,如西安大雁塔,底层为方形,逐层内收,体现“天人合一”的宇宙观;密檐式塔以实心为主,塔檐层层外挑,如河南登封嵩岳寺塔,呈十二边形,曲线优美,展现佛教艺术的灵动;覆钵式塔则源于西藏,又称“喇嘛塔”,由基座、塔身、塔刹组成,如北京妙应寺白塔,象征宇宙的“地、水、火、风、空”五大元素,佛塔不仅是宗教符号,更是古代建筑技术的结晶。

石窟是佛教建筑与雕刻、绘画艺术的结合体,多开凿在山体中,用于僧人修行、礼佛与讲经,中国的石窟艺术以北朝至隋唐时期最为鼎盛,如敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟,敦煌莫高窟现存洞窟735个,壁画4.5万平方米,彩塑2415尊,其“中心塔柱式”洞窟将塔与窟结合,信徒可绕塔礼佛;“殿堂式”洞窟则模拟地面佛殿,通过壁画描绘佛国世界,成为“墙壁上的博物馆”,云冈石窟的昙曜五窟,以高达十几米的佛像为中心,体现“皇帝即当今如来”的皇家信仰,展现佛教与政治的深度融合。

藏传佛教建筑因地域与教派差异,形成了独特的风格,寺院通常以措钦大殿(大经堂)为中心,周围分布扎仓(学院)、佛殿、活佛府邸等建筑,建筑外观多采用金顶、红墙、鎏金经幢,色彩浓烈,气势恢宏,西藏布达拉宫是藏传佛教建筑的巅峰之作,由白宫(行政中心)和红宫(宗教中心)组成,依山而建,群楼重叠,殿宇嵯峨,内部供奉大量佛像、唐卡与文物,既是宗教圣地,也是古代宫堡建筑的典范,藏传佛教中的转经筒与经幡也是独特的建筑元素:转经筒内装经文,信徒顺时针转动,象征“转经积德”;经幡印有经文,悬挂于高山、屋顶,随风飘动寓意“诵经不断”。

以下是主要佛教建筑类型的简要对比:

| 类型 | 代表建筑 | 主要功能 | 结构特点 |

|---|---|---|---|

| 汉传寺院 | 少林寺 | 礼佛、修行、弘法 | 中轴对称,殿宇递进 |

| 佛塔 | 大雁塔 | 供奉舍利、经卷,象征佛陀 | 楼阁式、密檐式、覆钵式等 |

| 石窟 | 敦煌莫高窟 | 修行、礼佛、艺术传播 | 山体开凿,融合雕刻与壁画 |

| 藏传寺院 | 布达拉宫 | 政教中心,宗教活动 | 金顶红墙,依山而建,布局宏大 |

相关问答FAQs

Q1:佛教建筑中的“塔”最初的功能是什么?

A1:佛塔的梵文音译为“窣堵坡”,起源于古印度,最初用于供奉佛陀的舍利(遗骨、遗发或遗物),是信徒礼佛、缅怀佛陀的圣地,随着佛教发展,塔的功能逐渐扩展,也可供奉经卷、高僧遗物,或作为寺院的标志性建筑,象征佛法的永恒传承。

Q2:中国汉传佛教寺院与藏传佛教寺院在布局上有哪些主要差异?

A2:汉传佛教寺院多采用中轴对称的院落式布局,如山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼依次排列,体现“方正庄严”的审美;藏传佛教寺院则因地形与教派需求,布局更灵活,以措钦大殿为中心,周围分布扎仓、佛殿,建筑外观多采用金顶、红墙,并融入碉楼、佛殿等元素,色彩鲜明且具有防御功能,如布达拉宫依山而建,与自然环境紧密结合。