《心经》,全称《般若波罗蜜多心经》,是佛教般若类经典的核心代表,也是流传最广、影响力最深远的经典之一,全经仅260余字,却浓缩了大乘佛教般若思想的精髓,以“空性”和“智慧”为核心,揭示了宇宙人生的根本实相,为修行者指明了超越痛苦、达到解脱的道路,现存译本中,以唐代玄奘法师的译本最为通行,文字精炼,义理深邃,成为汉传佛教僧侣信众日常修持的重要典籍。

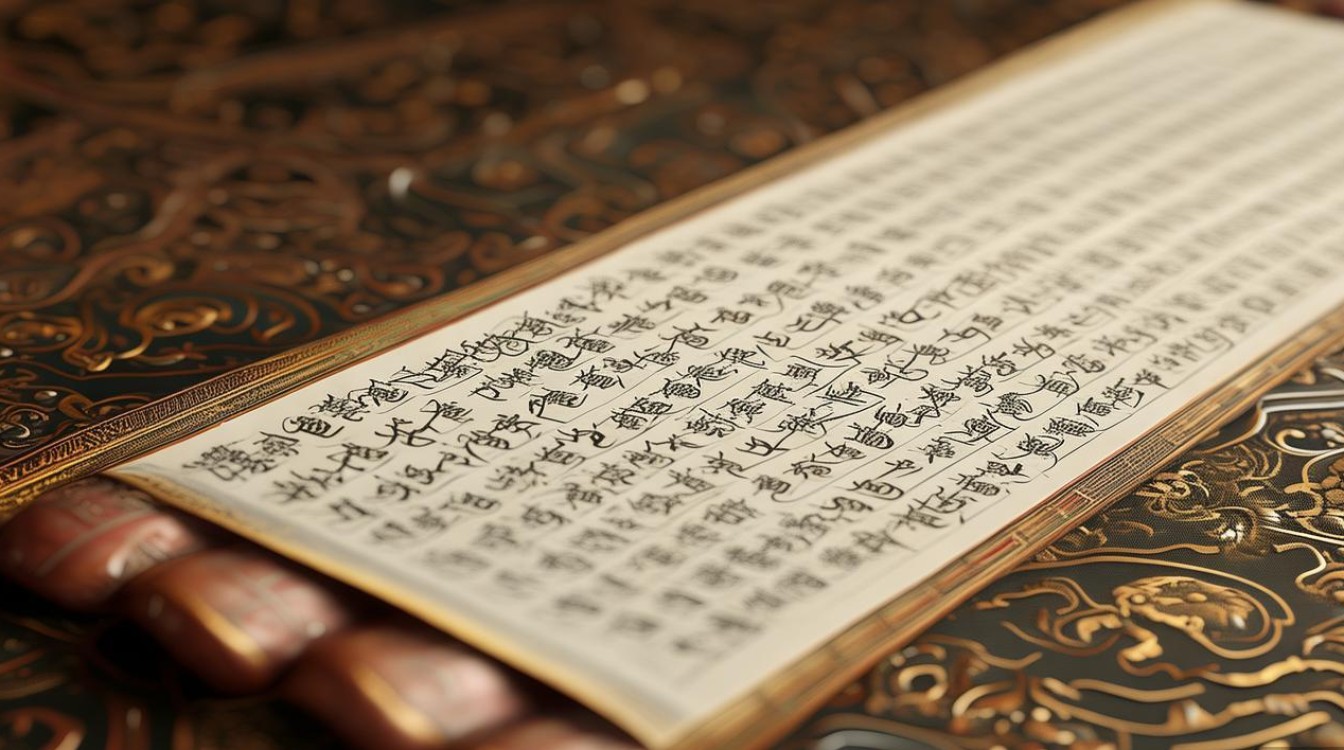

《心经》全文(玄奘译本):

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。

舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。

是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。

无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。

菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍;无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。

故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

经文逐句解析

“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。”

观自在菩萨即观世音菩萨,因观照众生苦乐、自在无碍而得名。“行深般若波罗蜜多”,“深”指深入、究竟,“般若波罗蜜多”意为“到达智慧彼岸的方法”。“照见五蕴皆空”,“五蕴”指构成众生的身心要素:色(物质)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)。“空”并非虚无,而是“无自性”——五蕴皆是因缘和合的暂时现象,没有固定不变的独立实体。“度一切苦厄”,因洞见五蕴皆空,破除对“我”和“法”的执着,便能超越生老病死等一切痛苦。

“舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。”

舍利子是佛陀十大弟子之一,以智慧第一著称,此处佛陀开示:物质现象(色)与空性并非对立,“不异”即没有差别;“色即是空,空即是色”,说明空性是物质现象的本质,物质现象是空性的显现,二者一体两面,受、想、行、识(精神现象)同样如此,都是缘起性空,没有独立实存。

“舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。”

“诸法”指一切现象,“空相”即空性的本质,空性超越了生灭(时间)、垢净(价值)、增减(数量)等对立概念,因为一切现象都是因缘暂聚,没有固定不变的实体,故不随条件改变而改变,是绝对如如不变的真理。

“是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。”

“是故”基于前文“诸法空相”,在空性中,五蕴(色受想行识)、六根(眼耳鼻舌身意,感知器官)、六境(色声香味触法,感知对象)、十八界(六根+六境+六识,构成完整的认知体系)都没有实体,这不是否定现象的存在,而是破除对现象“实有”的执着——它们如幻如化,如梦如露,不应执为实有。

“无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。”

“无明”是十二因缘(轮回的根本链条:无明→行→识→名色→六入→触→受→爱→取→有→生→老死)的起点,对“诸法空相”的无知导致轮回,但在空性中,没有实在的“无明”,也没有“无明灭尽”的实体;乃至“老死”及其“灭尽”,都是缘起幻相,没有固定不变的自性,故超越“流转”与“还灭”的对立。

“无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。”

“苦集灭道”是四圣谛,佛教的核心教义:苦(人生本质是苦)、集(苦的根源是贪爱等烦恼)、灭(苦可灭除,即涅槃)、道(灭苦的方法,即八正道),但在空性中,四谛也没有实体,因为苦与乐、集与灭、道与非道都是分别心的产物。“无智亦无得”,“智”指能修的智慧,“得”指所证的果位;因“无所得”(没有可得的实体),故不执着于“证得”的相,才能真正解脱。

“菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍;无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。”

“菩提萨埵”即菩萨,发愿度化一切众生,依靠般若波罗蜜多,菩萨内心不执着一切现象(无挂碍),没有挂碍便没有生死、得失等恐怖(无有恐怖);远离“颠倒梦想”(如认为“我”是永恒的、现象是实有的),最终达到“究竟涅槃”——不生不灭、超越一切分别的解脱境界。

“三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。”

“三世诸佛”指过去、未来的佛陀。“阿耨多罗三藐三菩提”意为“无上正等正觉”,即圆满的佛果,佛陀也是依靠般若波罗蜜多,证悟诸法空相,才成就佛果,可见般若智慧是成佛的根本。

“故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。”

“咒”意为“总持”,概括一切义理。“大神咒”能破除无明,“大明咒”能照见真理,“无上咒”是至高无上的法门,“无等等咒”没有任何法能与它等同,它能消除一切痛苦,且真实不虚,非虚妄之说。

“故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。”

此为般若波罗蜜多咒语,义为“去吧,去吧,到彼岸去吧,大家一起到彼岸去吧,愿迅速成就”,咒语不重字面意义,重在持诵时收摄身心,与般若智慧相应。

关键术语解析表

| 术语 | 含义 | 在《心经》中的体现 |

|---|---|---|

| 般若波罗蜜多 | 到达智慧彼岸的方法,“般若”为究竟智慧,“波罗蜜多”为到达彼岸 | 全经核心,菩萨依此照见五蕴皆空,佛陀依此成佛 |

| 五蕴 | 色(物质)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识),构成身心 | “照见五蕴皆空”,破除对“我”的执着,因“我”只是五蕴的暂时聚合 |

| 空性 | 诸法无固定不变的独立实体(无自性),是缘起现象的本质 | “色即是空,空即是色”“不生不灭,不垢不净,不增不减”,超越一切对立概念 |

| 无所得 | 不执着于“能修的智慧”和“所证的果位”,因一切法空,无可得 | “无智亦无得,以无所得故”,破除对“证悟”的执着,才能真正解脱 |

| 涅槃 | 超越生死、烦恼的解脱境界,不生不灭,绝对寂静 | “究竟涅槃”,菩萨依般若波罗蜜多达到的终极目标 |

《心经》以“空性”为眼,以“智慧”为舟,引导众生从“有”的分别中解脱,体悟“缘起性空”的真理,它不否定现象界的存在,而是提醒人们:现象如幻,不应执着;心如虚空,方能容纳一切,在纷繁复杂的现代社会,《心经》的智慧如一剂清凉散,帮助我们在得失、顺逆中保持内心的平静与清醒,以“无挂碍”的心态面对生活,最终实现心灵的自在与解脱。

FAQs

问题1:《心经》为什么篇幅如此短小,却被视为佛教的核心经典之一?

解答:《心经》虽短,却高度浓缩了大乘佛教般若思想的精华,其核心“诸法空相”不仅是大乘佛教的理论基石,更是破除我执、法执,超越生死的根本智慧,经文从菩萨修行到佛陀证果,层层递进,完整展现了般若道的核心要义,如“心”之要害,提纲挈领,玄奘译本文字精炼、义理圆融,成为汉传佛教修持指南,故重要性远超篇幅长度。

问题2:普通人日常生活中如何理解和修持《心经》?

解答:普通人修持《心经》,重在践行智慧而非纠结义理,理解上,“空性”即“无自性”——事物无常变化,无固定本质(如财富、地位皆是缘起,不执着“恒常”),修持上:①念诵经文收摄心神,培养专注;②生活中以“心无挂碍”面对得失,顺境不傲、逆境不悲;③观察起心动念,破除“我执”(如“我受了委屈”“我成功了”等分别),学会放下执着,长期如此,便能减少焦虑,以平常心应对生活,体悟《心经》的“真实不虚”。