菩萨戒作为大乘佛教的核心戒律体系,以“上求佛道,下化众生”为根本宗旨,其饮食规范并非简单的行为约束,而是慈悲心与智慧行的实践体现,从戒条精神到具体实践,菩萨戒对“吃”的要求始终围绕“不伤害众生”“净化自心”“利益有情”三大核心展开,既包含对生命的敬畏,也蕴含对修行的观照,更指向对众生的慈悲。

菩萨戒饮食戒条的核心精神:慈悲为本,智慧为用

菩萨戒的饮食戒条,根基在于“众生平等”的慈悲情怀,大乘佛教认为,一切众生皆有佛性,皆在轮回中受苦,与人类有着密切的业缘关联,饮食选择若涉及伤害众生生命,便违背了“度化一切众生”的菩提心,饮食戒条也强调“智慧为用”,即通过饮食行为调伏贪嗔痴,增长定慧,而非机械的苦行。《梵网经菩萨戒》中“若佛子,故饮酒,而酒失觉,起过罪者,不饮酒”的戒条,不仅禁止饮酒本身,更指向“远离昏沉、保持正念”的修行目标——酒能乱性,易引发杀盗淫妄等过患,故需远离;而“不食众生肉”的戒条,则从“不忍食众生苦”的慈悲出发,延伸至对生命尊严的守护。

菩萨戒饮食戒条的具体解析

菩萨戒中与饮食直接相关的戒条,主要可归纳为“不食众生肉”“不饮酒”“不非时食”三类,每一类均有其深层意涵与实践要求。

不食众生肉:从“不杀生”到“慈悲护生”

“不食众生肉”是菩萨戒饮食规范中最核心的戒条,直接源于“不杀生”的根本戒。《梵网经》明确记载:“若佛子,故食肉,一切肉不得食,夫食肉者,断大慈悲佛性种子,一切众生见而舍去。”其核心逻辑在于:食肉间接参与杀生链条,与“众生平等”的慈悲相违;食肉会增长贪嗔痴,遮蔽慈悲心,不利于菩萨道的修行。

值得注意的是,菩萨戒对“食肉”的禁止,比部分声闻戒(如比丘戒中的“三净肉”开许)更为严格,声闻戒因应托钵乞食的因缘,允许食用“不见杀、不闻杀、不为己杀”的三净肉;但菩萨戒以“积极度生”为导向,需主动避免间接伤害众生,故明确要求“断肉食”,实践中,这不仅是饮食结构的调整,更是对“一切众生犹如父母”的信念培养——通过素食,将慈悲心落实到每日饮食中,逐渐消解“人畜异类”的分别执着。

不饮酒:远离昏沉,守护正念

“不饮酒”是菩萨戒中重要的“遮戒”,即通过禁止特定行为,防止引发根本戒的违犯。《梵网经》强调饮酒会导致“失觉观”,即丧失理智与正念,进而可能犯下杀、盗、淫、妄等重戒,从修行角度看,饮食需为“资养色身、助成道业”服务,而酒类饮品易引发贪着,扰乱心性,故需远离。

这里的“酒”不仅指酒精饮品,在广义上可扩展至一切能令人心智迷乱的物质(如毒品、过量刺激性饮品),菩萨戒的“不饮酒”,本质是要求修行者保持“正念现前”,在饮食中保持清醒的觉察,避免因贪着而造业。

不非时食:惜福调心,专注修行

“不非时食”(即过午不食)是菩萨戒中关于饮食时间的规范,源于佛陀对“调伏食欲、惜福养生”的教导,在印度热带气候中,过午进食易导致身体昏沉,影响夜间修行;减少饮食可降低对物质的贪着,有助于摄心。

需注意的是,“不非时食”并非绝对戒条,可根据个人体质、环境因缘开缘,若因重病、体力消耗过大(如苦行、弘法需要),或处于寒带地区(需更多热量),可适当调整,其核心在于“惜福”与“调心”——通过节制饮食,减少对味着的贪求,将更多心力投入修行与利生事业。

菩萨戒饮食实践的智慧:从“食”到“道”的转化

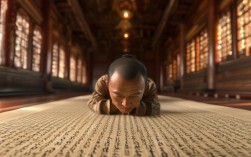

菩萨戒对饮食的要求,最终指向“以饮食为道”的修行智慧,具体而言,可通过“食存五观”将日常饮食转化为修行契机:

- 计功多少,自忖德行:思量饮食来之不易(农夫耕耘、众生护持),反思自身德行是否配得上这份滋养,从而生起感恩与惜福心。

- 忖己德行,全缺应供:检视自身是否持戒清净、精进修行,若德行有亏,则应惭愧努力,而非贪图美味。

3 防心离过,贪等为宗:饮食时需远离贪着(追求美味)、嗔恚(嫌弃饮食粗劣)、愚痴(不知节制)三心,保持平等心。 - 正事良药,为成道业:将饮食视为疗愈身病的“良药”,而非满足口腹之欲的工具,目的是为了“成就道业”,更好地利益众生。

- 为成道业,应受此食:明确饮食的根本目的是“延续慧命、修行度生”,故应接受饮食,但不起贪着。

通过“食存五观”,简单的饮食行为便成为观照自心、培养慈悲、增长智慧的修行法门。

菩萨戒饮食戒条的核心要求与意义(简表)

| 戒条类别 | 具体要求 | 内在意义 | 实践要点 |

|---|---|---|---|

| 不食众生肉 | 断绝一切肉类饮食 | 慈悲护生,消弭杀业,增长慈悲心 | 坚持素食,避免间接参与杀生链条 |

| 不饮酒 | 远离一切能令人迷乱的物质 | 守护正念,防止造作恶业 | 保持清醒觉察,不贪着饮食刺激 |

| 不非时食 | 午后不进食(可开缘) | 惜福调心,减少贪着,专注修行 | 根据因缘调整,核心是节制与觉察 |

相关问答FAQs

问1:菩萨戒是否要求绝对素食?若因工作或生活环境无法坚持,是否破戒?

答:菩萨戒的核心是“慈悲心”,食肉戒条的本质是“避免伤害众生”,若因特殊因缘(如医疗需要、无素食条件)暂时无法坚持素食,可先持“不亲自杀、不教他杀、不赞叹杀生”的戒体,同时发愿“因缘具足时立即断肉”,关键是否存“慈悲护生”之心,而非形式上的绝对化,若明知食肉有害众生却贪着口腹,便违背戒条精神;若因客观条件所限且无恶心,则属“开缘”,不构成破戒。

问2:过午不食是否属于菩萨戒的硬性规定?若因体力劳动需要大量能量,能否开缘?

答:过午不食在菩萨戒中属于“轻戒”,核心是“调伏食欲、惜福养生”,而非绝对禁止,若因体力消耗过大(如农耕、弘法、重病康复)、处于寒冷地区等特殊因缘,导致午后进食为维持身体所必需,则可开缘,判断标准是“是否有助于修行利生”——若因过度持戒导致身体衰弱,反失修行本意,故可在“知足惜福”的前提下灵活调整,避免教条化。