元代贤圣菩萨花钱是元代时期铸造的一种具有宗教信仰与民俗文化双重属性的厌胜钱,非流通货币,主要用于祈福禳灾、供奉贤圣菩萨或作为宗教法器,作为元代民俗文化与宗教信仰交融的实物载体,其形制、纹饰与铭文均承载着鲜明的时代特征与文化内涵,对研究元代社会生活、宗教传播及铸造工艺具有重要价值。

历史背景与文化语境

元代(1271-1368年)由蒙古族建立,疆域辽阔,文化上呈现多民族融合的特点,藏传佛教、汉传佛教、道教、伊斯兰教等宗教并行发展,其中佛教因统治者推崇而影响深远,尤其是贤圣菩萨信仰在民间广泛传播,贤圣菩萨通常指佛教中具有智慧、慈悲品德的菩萨,如观音、文殊、普贤、弥勒等,信徒通过铸造带有菩萨形象的花钱,寄托消灾解厄、祈福安康的愿望,元代花钱的铸造在官府与民间共同推动下形成规模,宗教题材花钱占比显著,贤圣菩萨花钱便是其中的典型代表。

形制特征与铸造工艺

元代贤圣菩萨花钱在形制上继承了唐宋花钱的传统,同时融入元代特有的文化元素,形成独特的风格,其形制特征可概括为以下几方面:

材质与尺寸

材质以青铜为主,少量黄铜,含铅量较高,质地偏软,出土或传世品多呈青绿色锈迹,尺寸多在3-6厘米之间,直径4厘米左右最为常见,厚度0.2-0.5厘米,重量10-30克,便于佩戴或供奉。

形状与边缘

以圆形方孔钱为主,仿照“孔方兄”造型,象征“天圆地方”的宇宙观;另有少量圆形圆孔或异形(如桃形、菱形),多用于特定宗教仪式,边缘多呈外圆内方,部分花钱边缘铸有凸起或凹下的纹饰,如波浪纹、齿纹等,增强装饰性。

铸造工艺

元代贤圣菩萨花钱多采用范铸法(陶范或石范),少数采用翻砂铸,范铸花钱纹饰清晰但略显粗犷,边缘偶有毛刺;翻砂铸花钱纹饰细腻,但整体风格不如范铸古朴,铸造时,先制作模具(母钱),再翻铸子钱,因元代铸造技术限制,部分花钱存在字纹模糊、偏范等现象,反而成为鉴别时代的重要特征。

为更直观展示其形制特点,可参考下表:

| 项目 | 特点描述 |

|---|---|

| 材质 | 青铜为主,少量黄铜,高铅含量,生锈呈绿锈或红锈 |

| 形状 | 以圆形方孔为主,少量圆形圆孔或异形(桃形、菱形) |

| 尺寸 | 直径3-6厘米(常见4厘米),厚度0.2-0.5厘米,重量10-30克 |

| 边缘 | 外圆内方,部分铸波浪纹、齿纹,偶有毛刺 |

| 工艺 | 范铸为主(纹饰粗犷,有偏范),翻砂铸为辅(纹饰细腻) |

与象征意义

元代贤圣菩萨花钱的核心纹饰为贤圣菩萨像,辅以宗教符号与吉祥纹饰,内容丰富且寓意深刻。

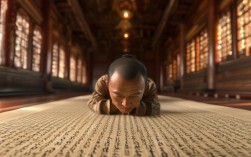

菩萨形象

花钱上的贤圣菩萨多为半身或全身像,常见种类包括:

- 观音菩萨:面容慈悲,头戴化佛冠,身披袈裟,手持净瓶或杨柳枝,结跏趺坐或立姿,象征大慈大悲、救苦救难;

- 文殊菩萨:骑青狮,手持智慧剑,头五髻,象征智慧锐利、辩才无碍;

- 普贤菩萨:骑六牙白象,手持如意,象征大行愿力、德行圆满;

- 弥勒菩萨:面容丰满,笑容可掬,手持布袋,象征欢喜吉祥、未来成佛。

菩萨造像受元代藏传佛教影响,部分形象融合了蒙古族审美特征,如面容饱满、服饰线条粗犷,璎珞、飘带等装饰纹饰动态感强。

辅助纹饰

菩萨像周围常辅以以下纹饰:

- 宗教符号:如莲花(象征清净)、法轮(象征佛法永恒)、梵文(经咒,如“六字真言”唵嘛呢叭咪吽),增强宗教神圣性;

- 吉祥纹饰:如火焰纹(象征光明)、云纹(象征祥瑞)、缠枝纹(象征生生不息),体现民间对美好生活的向往;

- 文字款识:背面或边缘常铸有吉祥语(如“风调雨顺”“国泰民安”)或年款(如“大德通宝”“至正通宝”),部分花钱还铸有“贤圣菩萨”或“阿弥陀佛”等铭文,明确主题。

文化内涵与社会功能

元代贤圣菩萨花钱不仅是宗教信仰的载体,更是元代社会文化融合的缩影,其文化内涵与社会功能主要体现在三方面:

宗教信仰的世俗化

元代佛教与民间信仰深度结合,贤圣菩萨花钱将抽象的宗教理念具象化,使普通民众通过佩戴、供奉花钱获得心理慰藉,观音花钱用于祈求子嗣或祛病,文殊花钱用于学子科考祈福,体现了宗教信仰的普及与世俗化。

多民族文化的交融

花钱纹饰中,既有汉传佛教的典雅,也有藏传佛教的神秘,还融入了蒙古族的粗犷风格(如菩萨服饰的窄袖、束腰元素),以及汉族传统的吉祥纹饰,成为元代多民族文化交融的实物见证。

社会功能的多元性

除了宗教功能,元代贤圣菩萨花钱还具备社会交往、财富象征等功能,部分花钱作为礼品赠与他人,表达祝福;或在民间婚丧嫁娶、岁时节庆中使用,成为社会生活的纽带。

收藏价值与研究意义

元代贤圣菩萨花钱因存世量较少、历史内涵丰富,在收藏与研究领域具有重要价值。

收藏价值

- 稀缺性:元代存世时间较短(98年),加上战乱等因素,花钱传世量有限,尤其是品相完好、纹饰清晰的精品,尤为稀少;

- 艺术性:其纹饰融合宗教、民俗与时代审美,线条粗犷而不失细腻,具有独特的艺术风格;

- 文化性:作为元代社会文化与宗教信仰的载体,花钱上的每一处细节都值得深入研究,是收藏家青睐的“有字史书”。

研究意义

对元代贤圣菩萨花钱的研究,可揭示元代民间宗教信仰的形态、多民族文化交融的特点,以及当时的铸造工艺水平,通过花钱上的年款与纹饰风格,可推断不同地区、不同时期的铸造特点;通过菩萨造像的差异,可分析汉传佛教与藏传佛教在元代的影响范围。

相关问答FAQs

问题1:元代贤圣菩萨花钱与明清同类花钱在纹饰风格上有何显著区别?

解答:元代贤圣菩萨花钱纹饰风格受蒙古族文化与藏传佛教影响,菩萨造像面容饱满,服饰线条粗犷,多见璎珞、飘带等动态元素,火焰纹呈“山”字状;明清花钱则更趋工整,菩萨面容清秀,服饰繁复细腻,汉传佛教特征明显,火焰纹多呈柔和的曲线,且常添加“吉祥如意”“福寿双全”等文字款识,整体风格更显精致世俗。

问题2:收藏元代贤圣菩萨花钱时需注意哪些真伪鉴别要点?

解答:需从材质、工艺、纹饰三方面入手:真品多为青铜或高铅黄铜,质地偏软,生锈呈绿锈或红锈,锈迹深入肌理;仿品多采用黄铜合金,质地坚硬,锈色浮夸,易脱落,工艺上,真品范铸边缘有毛刺,字纹深浅不一,偶有砂眼;仿品翻砂工整,字纹过于清晰,缺乏自然磨损,纹饰上,真品菩萨造像线条流畅,服饰有元代蒙古族元素(如窄袖、束腰);仿品纹饰呆板,服饰细节模糊,且多缺乏时代特征,如火焰纹比例失调、梵文书写错误等。