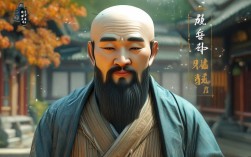

大陆龙泉法师是中国当代佛教界德高望重的僧人,以其深厚的禅修功底、朴实的弘法风格和积极的入世实践,在信众中享有崇高声誉,他出生于浙江龙泉一个普通农家,自幼受乡土文化熏陶,少年时便对佛法心生向往,十八岁那年,于当地某寺院剃度出家,法号“龙泉”,寓意如龙泉宝剑般淬炼身心,以智慧利生,出家后,他先后依止多位高僧修学,深入经律论三藏,尤其注重禅宗心法的践行,曾于深山闭关数年,在寂静中体悟“即心即佛”的禅境,为后来的弘法奠定了坚实基础。

龙泉法师的弘法之路,始终以“契理契机”为原则,他深知佛法若要真正融入现代生活,必须打破传统弘法的刻板印象,用贴近大众的方式传递智慧,上世纪九十年代,他开始在浙江、福建等地巡回讲经,内容涵盖《心经》《金刚经》《六祖坛经》等经典,擅长将深奥的佛理转化为生动的生活故事,他在讲解“烦恼即菩提”时,常以日常工作中的人际矛盾、家庭琐事为例,说明“转烦恼为修行的资粮”并非遥不可及,而是每个人当下可以践行的智慧,这种“接地气”的弘法风格,让无数对佛法感到陌生的听众逐渐走进佛门,也让许多老修行者深受启发。

除了讲经说法,龙泉法师更注重“解行并重”,他提出“生活即修行,工作即道场”的理念,鼓励信众在日常生活中践行佛法,他常说:“扫地时专注扫地,吃饭时细嚼慢咽,便是最好的禅修。”这种将禅修融入日常的主张,打破了“闭关打坐才是修行”的固有认知,让佛法真正成为指导生活的智慧,为此,他倡导成立“龙泉禅修营”,定期组织短期禅修活动,内容不仅包括坐禅、行禅,还涵盖职场伦理、家庭关系、心理健康等与现代人息息相关的话题,吸引了大量都市白领、企业参与,成为连接传统佛法与现代社会的桥梁。

在寺院建设与管理上,龙泉法师秉持“农禅并重”的祖训,强调寺院不仅是弘法道场,更应是自给自足的修行共同体,他住持的某寺院(化名“龙泉寺”),不仅殿堂庄严,还设有有机农场、手工作坊,僧众日常劳作、自给自足,同时通过“寺院开放日”“传统文化体验”等活动,让信众和游客感受农禅文化的魅力,他认为,这种“一日不作,一日不食”的生活方式,既能磨练心性,又能减少对外界的依赖,符合佛教“少欲知足”的核心精神,在他的带领下,龙泉寺不仅成为区域内的佛教中心,更成为传承中华优秀传统文化的重要平台。

龙泉法师还十分重视佛教教育与社会公益事业,他创办“龙泉佛学院”,培养年轻僧才,课程设置既包括传统佛教经典,也涉及现代管理学、心理学等,旨在培养“解行并重、悲智双运”的新时代僧人,他发起“龙泉慈善基金”,长期资助贫困学生、帮扶孤寡老人、支援灾区建设,将佛教的慈悲精神转化为具体的社会行动,他曾说:“佛教的慈悲不是口号,而是要落实到帮助每一个需要帮助的人身上。”多年来,龙泉慈善基金累计捐助款项数千万元,受益者遍布全国多个省份。

为了让佛法更好地适应现代社会,龙泉法师积极推动佛教文化传播的现代化,他支持创办佛教文化公众号、短视频平台,用年轻人喜闻乐见的方式传播佛法智慧;他组织编写《佛法与现代生活》系列丛书,内容涵盖职场减压、家庭教育、心灵成长等,成为许多家庭的“心灵指南”,在他看来,佛法是古老的,但传播佛法的方式必须与时俱进,唯有如此,才能让古老的智慧在新时代焕发生机。

龙泉法师的弘法事业,始终贯穿着“人间佛教”的精神,他强调,佛教不仅要追求个人的解脱,更要关注社会的福祉;不仅要“自利”,更要“利他”,他常说:“出家的意义,不是为了逃避现实,而是为了更好地服务现实。”这种将出世精神与入世实践相结合的理念,让龙泉法师的弘法充满了温度与力量,也让他成为连接佛教与社会的重要纽带。

以下为龙泉法师弘法事业主要成就简表:

| 领域 | 主要成就 |

|---|---|

| 经典弘法 | 巡回讲经三十年,讲解《心经》《金刚经》等经典数十部,出版讲记十余种 |

| 禅修推广 | 创办“龙泉禅修营”,举办短期禅修活动200余场,参与者超万人次 |

| 寺院建设 | 住持龙泉寺,推动“农禅并重”,建成有机农场、传统文化体验基地 |

| 佛教教育 | 创办“龙泉佛学院”,培养年轻僧才200余人,课程融合传统与现代 |

| 慈善公益 | 发起“龙泉慈善基金”,累计捐助数千万元,覆盖助学、助老、救灾等领域 |

| 文化传播 | 创办佛教文化新媒体平台,编写《佛法与现代生活》丛书,影响年轻群体 |

相关问答FAQs

Q1:龙泉法师提倡的“生活即修行”具体如何实践?

A1:龙泉法师认为,修行并非脱离生活的特殊行为,而是将佛法智慧融入日常的每一个细节,在工作中保持专注与敬业,不因外界干扰而浮躁;在与人交往时,以慈悲心待人,不轻易生嗔恨;在饮食起居时,细嚼慢咽,感受食物的来之不易,培养感恩心,他常说:“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉,心无旁骛,就是最好的修行。”他还建议信众每天抽出十分钟静坐,观察自己的呼吸和念头,培养觉知力,这种“在生活中修行,在修行中生活”的理念,让佛法真正成为指导日常生活的智慧。

Q2:龙泉法师如何看待佛教与现代科技的关系?

A2:龙泉法师对现代科技持开放包容的态度,他认为,科技本身是中性的,关键在于如何运用,他支持利用互联网、短视频等现代科技手段传播佛法,让更多人便捷地接触正法,他鼓励弟子们制作通俗易懂的佛教短视频,用动画、故事等形式讲解经典,吸引年轻群体,他也提醒信众,科技只是工具,不能替代实修,他说:“我们可以用手机听经,但不能用手机代替打坐;我们可以用网络结缘,但不能用网络代替真实的善行。”他强调,科技应服务于“解脱生死、利乐有情”的佛教根本目标,而非让人沉迷于虚拟世界,忘记内心的修行。