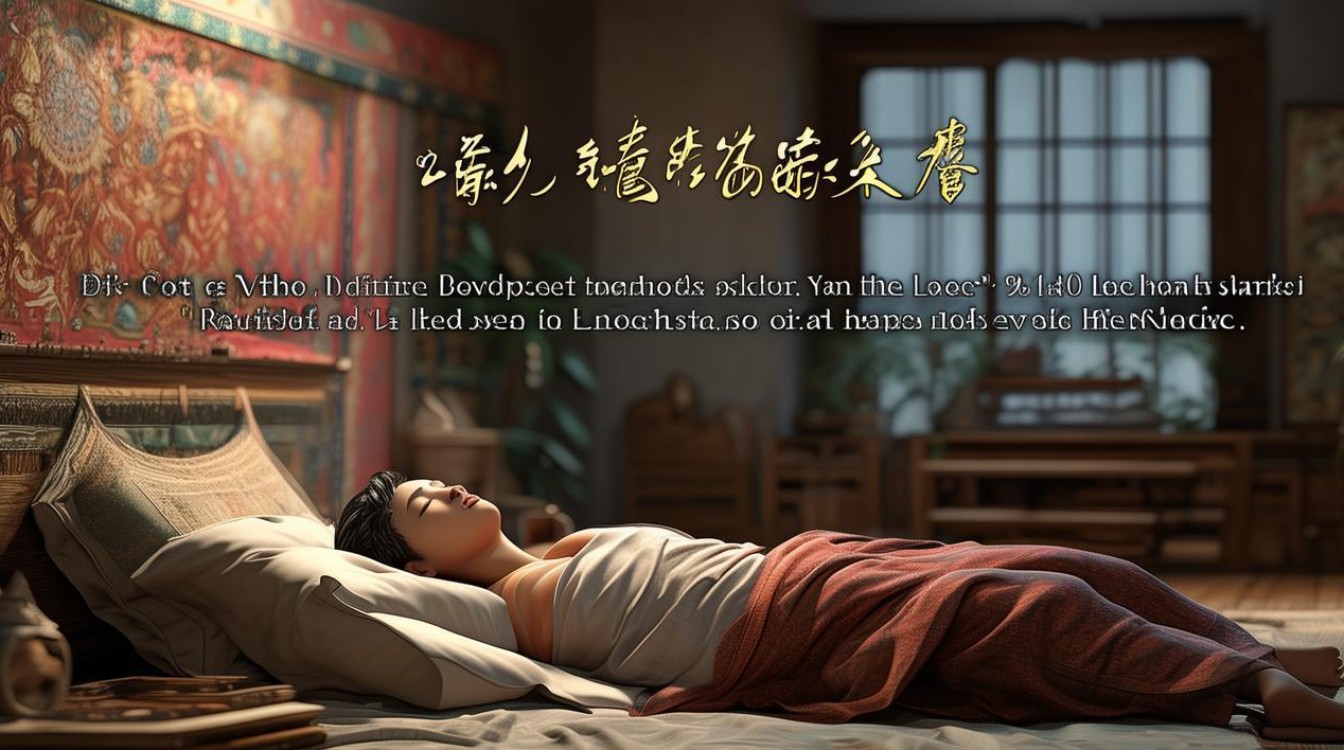

佛教中的“睡眠障”,并非单纯指医学意义上的睡眠障碍,而是特指因睡眠状态异常(如过多、过少、质量差)或对睡眠的错误认知与执着,导致修行受阻、心性蒙蔽的综合性障碍,它既是生理现象的显现,更是心性烦恼的外化,与佛教“明心见性、离苦得乐”的核心目标密切相关,在佛教修行体系中,睡眠被视为“五种盖”之一(贪欲盖、嗔恚盖、睡眠盖、掉举恶作盖、疑盖),是遮蔽心性光明、阻碍定慧增长的重要障碍,需从身心两个层面加以对治。

佛教睡眠障的成因:生理、心理与业力的交织

佛教认为,睡眠障的形成是多种因素共同作用的结果,既涉及四大(地、水、火、风)不调的生理基础,也涵盖贪嗔痴等心理烦恼,更可能与过去世的业力相关。

生理层面:四大不调与饮食起居失度

佛教将人体视为“四大和合”的假体,地大(骨肉)、水大(血液)、火大(体温)、风大(呼吸)的平衡是健康睡眠的基础,若地大过重,身体沉重,易导致昏沉嗜睡;水大泛滥,痰湿内生,易使睡眠浅、易醒;火大不足,阳气衰微,则精神萎靡,难以入眠;风大紊乱,气息不顺,则心神不宁,多梦易惊。

饮食起居的失度也会引发睡眠障,如《遗教经》所言“饮食节量,常知饱足”,过食油腻、辛辣或暴饮暴食,会增加脾胃负担,导致“食睡”(因饱食而昏沉);熬夜、过度劳累则耗伤气血,使心神失养,引发失眠;反之,过度安逸、缺乏运动,又会使气血淤滞,助长懈怠昏沉。

心理层面:贪嗔痴烦恼的扰动

睡眠障的核心根源在于心理烦恼,贪欲者贪图睡眠的舒适,以睡眠逃避修行的辛苦,形成“贪睡盖”,如《大智度论》说“睡眠如食,过则为病”,过度睡眠本质是对“乐受”的执着;嗔恚者因焦虑、愤怒等情绪扰动心神,使心不宁静,难以入眠,表现为“掉举”(心念躁动);愚痴者对睡眠的本质无知,或执着“必须睡好才能修行”,或因失眠而恐惧、烦躁,反而形成“睡眠执”,加重障碍。

尤其修行中的“昏沉”(心昏沉、身沉重)与“掉举”(心散乱、念攀缘),是禅定时最常见的睡眠障表现。《楞严经》将二者列为“禅病”,指出“昏沉者,令心暗昧;掉举者,令心不宁”,二者皆因定力不足、观照不力所致。

业力层面:过去世业感的显现

佛教认为,今生的睡眠状态可能与过去世的业力相关,若过去世造作懈怠、昏沉之业(如嗜睡废修、因懒惰伤害他人),今生可能感得睡眠过多、精神萎靡的果报;若曾造作伤害众生(如杀生、偷盗)或引发他人恐惧的业,可能感得失眠、多梦等障碍,如《地藏经》所言“若遇非时死,或多病多寿,或多梦不安,业感如此”。

业力虽定,但非不可转,通过忏悔、行善、修行,可消重业、轻报,如《占察善恶业报经》强调“至心忏悔,可灭罪障”。

睡眠障对修行的危害:障碍定慧,蒙蔽心性

睡眠障对佛教修行的危害是全方位的,不仅影响身体健康,更直接阻碍定慧的增长与心性的开发。

阻碍禅定:使心沉浮不定

禅定要求“心一境性”,即心念专注于一境,不昏沉、不掉举,睡眠障中的昏沉会使心陷入“无明”状态,如“暗室中无灯”,无法观照心念;掉举则使心如“猿猴攀树”,攀缘外境,无法安住,二者交替出现,使修行者难以进入深定,更谈不上“定中生慧”。

如《瑜伽师地论》所言“睡眠盖者,能令心昧,无明覆蔽,远离正念”,长期受睡眠障困扰,会导致定力退转,甚至对修行失去信心。

增长烦恼:助长贪嗔痴

睡眠本质是“心识”的休息状态,若不加观照,睡眠中易随烦恼流转,产生梦魇、邪念等。《阿含经》指出“睡眠时,心随烦恼转,如鱼入网”,贪睡者因逃避修行,助长懈怠;失眠者因焦虑烦躁,助长嗔恚;二者皆使贪嗔痴增长,远离“离苦得乐”的修行目标。

耗费时间:错失修行良机

人生短暂,佛教强调“人身难得,佛法难闻”,若因睡眠障过度耗费时间,如《四十二章经》说“人怀爱欲,不见道”,终日昏睡或因失眠而焦虑,便会错过闻思修行的黄金时期,虚度宝贵的人身。

对治睡眠障的佛教方法:从调身到调心,归于明心

佛教对治睡眠障,主张“先调身,后调心”,通过生活方式的调整、禅修方法的训练与心性观照的深化,逐步转化睡眠障碍,使睡眠成为修行的资粮而非障碍,以下为具体方法,可归纳为三类:

(一)禅修对治:以定力转化昏沉掉举

| 方法类别 | 具体实践 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 对治昏沉 | 数息法:专注呼吸,从1数到10,若昏沉则重数;随息法:不加分别地跟随呼吸,感受气息的出入;观想光明:观想头顶有明月、佛像或光明照遍身心,驱散黑暗。 | 《安那般那经》:“数息随息,能治昏沉”;《楞严经》:“观想光明,破无明暗” |

| 对治掉举/失眠 | 持名念佛:专注念佛号(如“阿弥陀佛”),使心不散乱;观呼吸出入息:观出息时“呼尽身心”,入息时“吸清安详”;慈心观:观想众生得安乐,心生慈悲,使心安定。 | 《阿弥陀经》:“若一日……一心不乱,即得往生”;《大念处经》:“观呼吸,能治掉举” |

| 通用禅法 | 四念处观:观身不净(观身体组成元素)、观受是苦(观感受的本质是苦)、观心无常(观心念生灭变化)、观法无我(观一切法无自性),破除对睡眠的执着。 | 《大念处经》:“于此身中,安住身念处”;《杂阿含经》:“观心无常,则无睡眠执” |

(二)生活调适:顺应自然规律,调和四大

- 饮食有节:遵循“过午不食”(出家人)或“晚餐清淡、不过饱”(在家人)的原则,避免睡前食用辛辣、油腻或咖啡因食物,可适量饮用温开水或蜂蜜水,助心神安宁。

- 起居规律:顺应“日出而作,日落而息”,卯时(5-7点)起床,阳气生发;亥时(21-23点)入睡,阴气渐盛,避免熬夜,若需晚睡,可先静坐10分钟,收摄心神再入睡。

- 环境清净:保持卧室安静、整洁、通风,可燃沉香、檀香净化空气,或在床头摆放佛像,提醒自己正念,睡前可经行(缓慢行走)10分钟,使气血畅通,避免久卧伤气。

- 适度运动:选择温和的运动,如太极拳、八段锦、散步,促进气血流通,但避免剧烈运动(如跑步)导致心神亢奋,运动后可配合深呼吸,放松身心。

(三)心性观照:破除执着,明心见性

睡眠障的本质是“心对睡眠的执着”,唯有通过心性观照,才能从根本上转化。

- 正念观照:睡前或失眠时,不抗拒、不执着,只是观察:观察身体的感受(如沉重、温暖)、心念的生灭(如“我睡不着”的念头),如《阿含经》说“如观水流,不取不舍”,让心念自然生灭,不随烦恼转。

- 不二观:破除“睡眠好=修行好”“失眠=障碍”的二元对立,理解睡眠与觉醒都是心性的显现,如同波浪与大海,本质是“一”,睡眠时心识潜藏,觉醒时心识显现,二者无好坏之分,唯有“迷”与“悟”之别。

- 忏悔与行善:若睡眠障由业力引发,可通过至诚忏悔(如拜《八十八佛》、诵《忏悔文》)消解业障;同时行善布施、助他利他,积累福报,使身心轻安,如《地藏经》说“能悔前罪,后不复造,福德日增”。

睡眠障是修行的“试金石”

佛教睡眠障并非单纯的“问题”,而是修行者观照心性、转化烦恼的“试金石”,从调整饮食起居的“调身”,到修习禅定的“调心”,再到破除执着的“明心”,整个过程正是佛教“烦恼即菩提”的体现——睡眠障的本质是心性的迷雾,而迷雾散去,便是心性的光明。

正如六祖慧能所言“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,对治睡眠障,最终不是“消灭睡眠”,而是通过睡眠的观照,看清心性的本来面目,达到“日日是好日,夜夜是安眠”的自在境界。

相关问答FAQs

佛教如何看待失眠?是否需要强行纠正失眠?

佛教认为失眠是心不静的表现,可能是嗔心、焦虑或业力所致,不必强行纠正,强行纠正反而会形成“失眠执”,增加心理负担,正确做法是:失眠时,不烦躁、不恐惧,以正念观照心念和呼吸,如观察“我为什么睡不着?”“这个念头从哪里来?”,或念佛号、持咒,让心慢慢平静,反思日常是否有贪嗔痴烦恼,通过忏悔、行善转化心性,如《金刚经》说“应无所住而生其心”,对失眠也应“无所住”,不执着于“必须睡着”,顺其自然,心静则眠自安。

修行中总是昏沉想睡,怎么办?

昏沉多因定力不足、身体沉重或贪欲所致,可通过以下方法调整:

① 振作精神:睁大眼睛,用冷水洗脸,或改变禅修姿势(如从盘腿改为站立经行),让身体清醒;

② 观想对治:观想头顶有光明(如明月、佛像)照遍身心,或观想佛的庄严相(如释迦牟尼佛的慈悲相),以光明和庄严对治昏沉;

③ 调整修行强度:若因过度修行导致身心疲惫,可适当减少修行时间,增加休息;若因懈怠昏沉,则需发精进心,通过“勇猛心”对治“懈怠心”;

④ 忏悔贪欲:至诚忏悔因贪图舒适导致的昏沉,发愿“精进修行,不舍众生”,通过愿力转化身心。

如《楞严经》说“昏沉者,当念观想”,通过观想与精进,逐步培养清明之心,使昏沉消散。