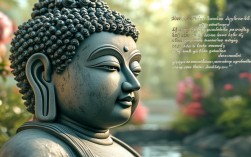

佛教洒净,是汉传佛教、藏传佛教及部分南传佛教修行体系中重要的宗教仪式与修行方法,其梵文可追溯至“Śodhana”,意为“净化”“清涤”,在佛教语境中,洒净并非单纯的物理清洁,而是通过特定的仪轨、咒语与象征性行为,实现对修行道场、修行者自身乃至众生的“三业清净”——即身、语、意(行为、语言、思想)的净化,为修行创造清净无碍的外部环境与内在心境,这一仪式融合了佛教的宇宙观、业力观与慈悲精神,既是护持道场的手段,也是修行者观照自心、积累资粮的修行实践。

洒净仪式的雏形可追溯至佛陀时代,据《摩诃僧祇律》记载,佛陀在竹林精舍安居时,曾指导比丘们清扫精舍、洒水除尘,既为保持环境整洁,亦为借外在清洁收摄身心,随着大乘佛教发展,尤其是密宗的兴起,洒净逐渐融入咒语、手印、法器等元素,形成系统仪轨,汉传佛教中,天台宗、净土宗、禅宗等各宗派均重视洒净,如天台宗的“法华三昧”助行中包含洒净,净土宗的“净业助行”亦强调道场清净;藏传佛教则将洒净作为“金刚乘”护法仪轨的重要组成部分,常用于寺院开光、法会前等场合,认为通过洒净可遣除违缘,护持正法。

洒净的核心意义在于“净心净境”,从“净境”而言,道场是修行者共修、弘法的场所,若环境污秽、杂念纷扰,易使修行者心神不宁,通过洒净,以清净的水(象征佛法的清凉与慈悲)遍洒道场,可去除外在的尘垢与无形的“不净”(如负面能量、业障),使道场成为“佛国净土”的缩影,为闻思修提供庄严殊胜的环境,从“净心”而言,洒净的过程亦是修行者观照内心的过程:洒水时观想自身贪嗔痴等烦恼如尘垢般被洗净,诵咒时专注一境,收摄散乱,最终达到“心水澄明”的境界,洒净还具有“护法”“利他”的意义,通过仪式祈请诸佛菩萨、护法神护持道场,使正法久住;洒净的水被视为“甘露”,洒向众生可象征佛法的普润,接引众生种善根。

以汉传佛教常见的水洒净为例,其流程通常包括:1. 准备阶段:选取清净的水(如泉水、井水,或加入少许檀香、沉香等净香),置于洒净法器(如杨柳枝、宝瓶、金刚杵)中,主法者身着法衣,清净三业(沐浴、更衣、漱口);2. 诵咒加持:主法者手持法器,诵念《大悲咒》《七佛灭罪真言》或《药师灌顶真言》等咒语,同时观想咒力融入水中,水变为清净甘露,能涤除一切业障;3. 洒净动作:以杨柳枝蘸甘露水,按特定次序(从佛坛开始,依次遍及殿堂四角、供桌、法器等)洒水,边洒边观想“愿此甘露水,洗净十方界,一切诸业障,皆悉得消除”;4. 回向功德:洒净结束后,诵回向文,将功德回向给法界众生,祈愿众生离苦得乐、共成佛道。

不同教派的洒净仪式因传承与文化差异,在法器、咒语与象征意义上各有特色,具体对比如下:

| 教派 | 核心法器 | 主要咒语 | 象征意义 | 应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 杨柳枝、宝瓶 | 《大悲咒》《药师咒》 | 杨柳枝柔韧,象征慈悲;水为甘露,润泽众生 | 寺院日常、法会前、安居前 |

| 藏传佛教 | 金刚杵、宝瓶 | 《金刚手心咒》《净业障真言》 | 金刚杵降伏烦恼,宝瓶集聚福德 | 闭关启关、大型法会、护法仪式 |

| 南传佛教 | 净水钵、白布 | 《慈经》《三皈依文》 | 水代表清凉,白布象征清净 | 寺院清扫、安居前、供佛仪式 |

在现代社会,洒净的意义不仅限于寺院等宗教场所,更可融入日常生活,修行者在家庭佛堂前以清水洒净,象征净化居家环境,提醒自己保持身心清净;佛教团体在弘法活动前举行洒净,祈愿法会顺利,利益众生,洒净所蕴含的“净化”精神,也启发现代人关注环境保护——外在的自然环境与内心的精神世界需同步净化,正如《维摩诘经》所言“心净则国土净”,洒净仪式正是从“净心”到“净境”的实践路径。

相关问答FAQs

问:普通人可以在家进行洒净仪式吗?需要注意什么?

答:普通人可以在家进行简化的洒净仪式,核心在于“诚心”与“观想”,可准备一杯清水,念诵“南无观世音菩萨”或《心经》等简短咒语,观想清水能净化家庭环境与自身烦恼,需注意:水应使用洁净的饮用水,仪式中保持专注,结束后将水洒于干净处(如盆栽)或饮用,象征法味滋养,避免追求形式复杂,重在内心的清净与慈悲发心。

问:洒净与一般的洒水扫地有何区别?

答:洒净与日常洒水扫地的根本区别在于“发心”与“观想”,日常洒水扫地是物理层面的清洁,目的是保持环境卫生;而洒净虽包含物理清洁,但核心是“心净”——通过外在的洒水行为,修行者观想自身烦恼(贪嗔痴)如尘垢般被洗净,咒语与仪轨赋予其宗教意义,祈请佛菩萨加持,达到“身口意”三业清净,洒净具有“利他”精神,功德回向众生,而日常清洁多为个人或家庭需求,二者在动机与内涵上存在本质差异。