在佛教文化中,“脸上佛经法师”这一表述并非传统佛教中的正统概念,更多可能指向将佛经文字或相关符号呈现在面部的法师形象,或现代文化语境中的一种艺术化、符号化的表达,需明确的是,正统佛教强调“内修外显”,修行核心在于戒定慧的实践,而非外在形式的刻意标榜,若从文化符号与艺术表现的角度理解,这一形象可能涉及多重象征意义,但需与传统佛教戒律区分开来,避免对教义产生误解。

从传统佛教视角看,法师的身份以持戒、弘法、实修为根本。《梵网经》等经典中强调“孝名为戒”,将身体视为父母所赐,不可轻易毁伤,面部作为身体的重要部分,更需保持庄重整洁,佛教艺术中,佛像、经变画等常通过庄严相好传递慈悲与智慧,但从未将文字纹于面部作为修行方式,相反,佛教提倡“借假修真”,外在形式需服务于内在觉悟,若执着于脸上显现佛经,反而可能陷入“相执”,违背“应无所住而生其心”的教诲。

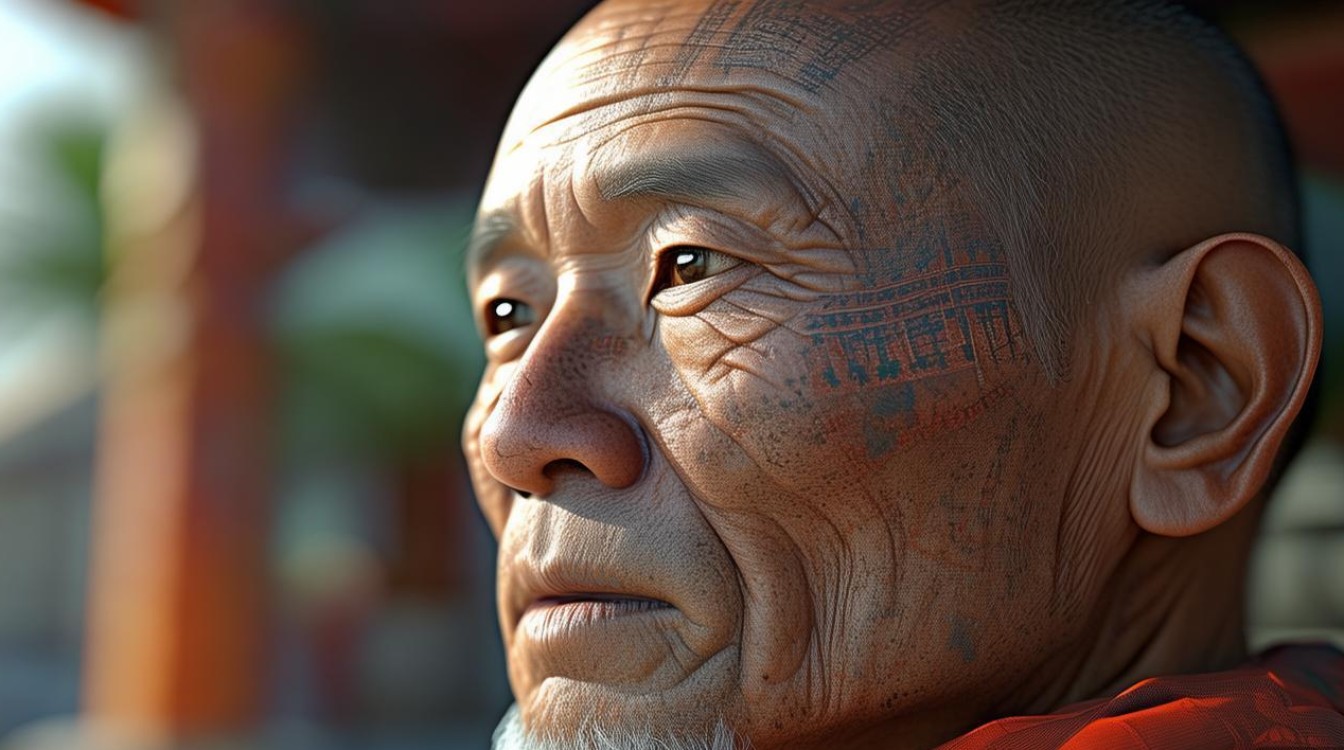

在民间艺术或现代文化创作中,“脸上佛经法师”可能被赋予新的解读,某些藏传佛教唐卡艺术中,会以经咒作为装饰元素,但多用于法器、唐卡本身或修行者的身体(如手臂、躯干),面部仍保持清净庄严,而在当代,部分人将佛经纹于面部,可能是出于对信仰的极致表达,或希望通过文字时刻提醒自己修行,但这更多属于个人行为,与宗教仪轨无关,需注意,这种行为在佛教界存在争议,部分法师认为可能违背“不坏身”的戒律,也易引发大众对佛教的形式化误解。

从文化象征意义看,“脸上佛经”若作为一种艺术符号,可解读为“以身为纸,以心为笔”,将信仰刻印于最显眼处,体现对佛法的敬畏与践行欲,东南亚某些部落文化中,面部纹身承载着宗教与社会身份的双重意义,而借鉴这一形式表达佛教信仰,可能融合了原始宗教的“身体神圣性”与佛教的“心性觉悟”理念,但需强调,这种表达需建立在尊重教义的基础上,避免对经文的轻率使用,如《金刚经》所言“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”,任何外在形式都不能替代内在的修行实践。

若从社会接受度考量,面部佛经纹身可能因文化差异引发误解,在公共场合,此类形象易被视为“异类”,甚至可能被误解为宗教极端主义,这与佛教“慈悲包容、和合共生”的宗旨相悖,即便作为个人信仰表达,也需审慎对待,避免因外在形式造成不必要的隔阂。

以下从传统佛教戒律与民间文化表现两个维度,对比“脸上佛经”的相关认知:

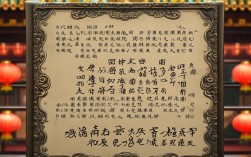

| 维度 | 传统佛教视角 | 民间文化/艺术表达 |

|---|---|---|

| 身体态度 | “身体发肤,受之父母,毁伤之,孝之始也”,主张尊重身体,不随意毁伤 | 面部纹身视为身份、信仰的象征,具有社会或宗教标识功能 |

| 经文使用 | 经文需通过诵持、理解、践行来体悟,而非外在显现 | 将经文纹于身体,作为信仰的直观表达或护身符 |

| 修行核心 | 强调“明心见性”,破除对相状的执着 | 可能侧重形式上的虔诚,通过外在符号强化信仰认同 |

| 社会意义 | 倡导低调修行,以行为教化他人 | 可能引发关注,但也易导致形式化误解 |

相关问答FAQs:

问题1:“脸上佛经法师”是佛教正统的修行方式吗?

解答:并非佛教正统修行方式,正统佛教强调“依法不依人”,修行核心在于持戒、禅定、智慧的实践,而非外在形式,佛教戒律(如《四分律》《梵网经》)中明确禁止毁伤身体,面部作为身体的重要部分,更需保持庄重,将佛经纹于面部属于个人行为,既无经典依据,也非宗教仪轨的一部分,反而可能因执着于“相”而偏离修行的本质。

问题2:如果想在身上纹佛经,需要注意什么?

解答:若出于信仰考虑纹佛经,需注意以下几点:一是尊重经文内涵,避免断章取义或亵渎,应选择公认、准确的经文(如《心经》《大悲咒》短句);二是考虑纹身位置,避免在面部、关节等易暴露或易磨损的部位,可选择相对隐蔽处以减少对他人造成的影响;三是理解“以身为纸”的严肃性,纹身后需以经文精神指导行为,而非仅作装饰;四是若为佛教徒,可咨询具德法师,确保行为符合教义,避免因形式不当引发误解。