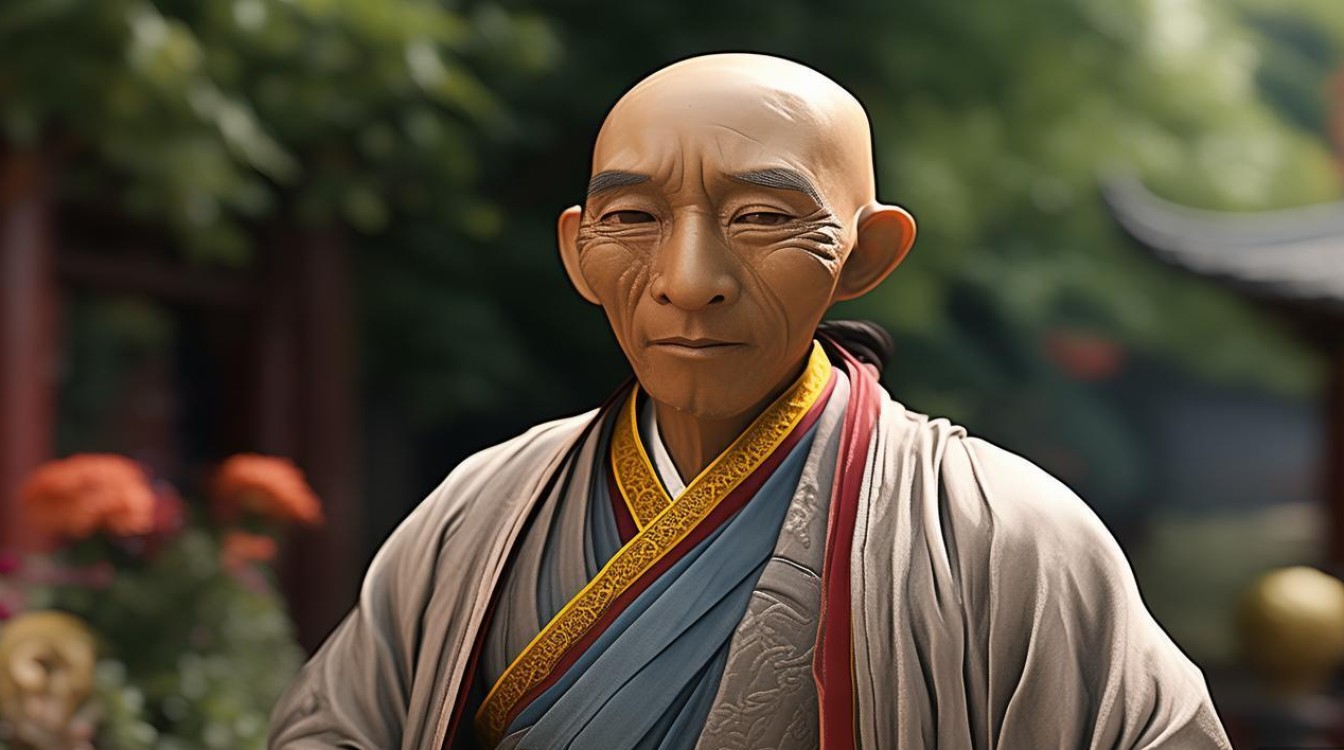

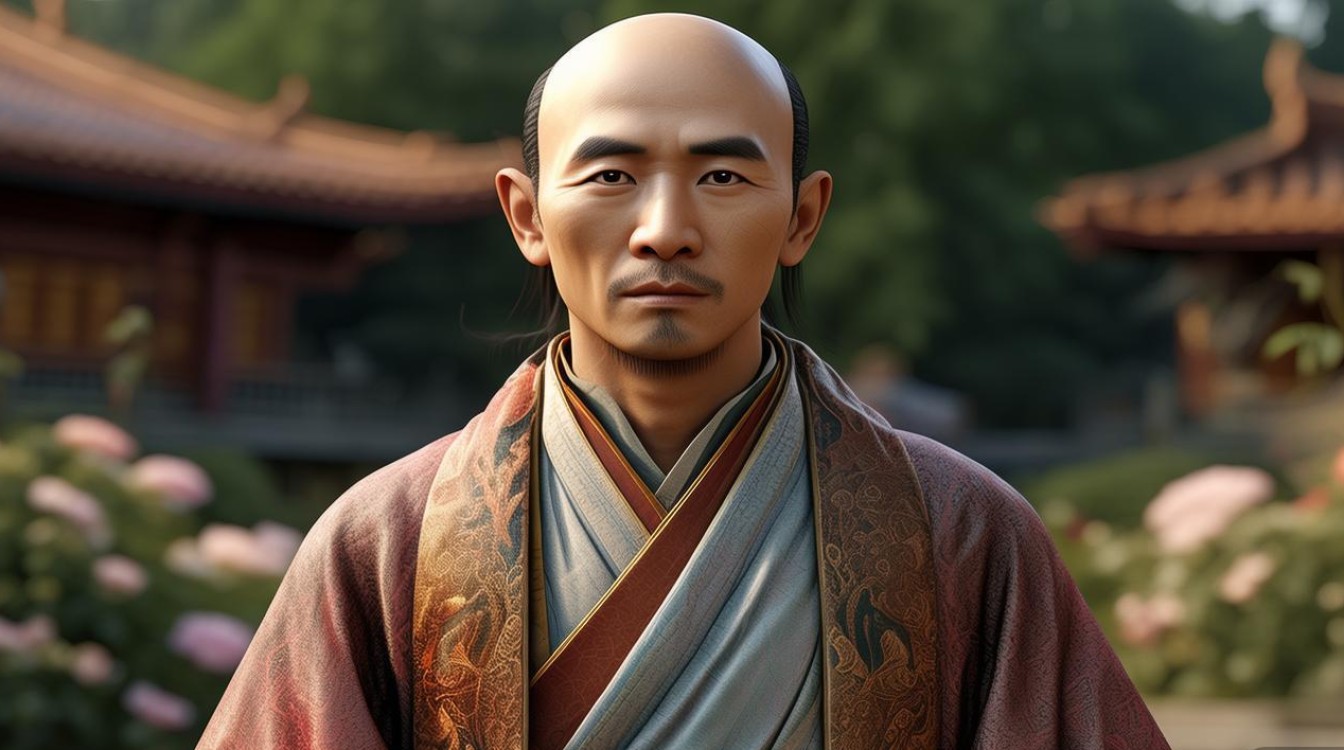

飞浦法师,当代佛教界备受尊敬的长老,以其深邃的佛学智慧、平实弘法风格和慈悲济世的精神,成为连接传统佛法与现代社会的桥梁,他一生精进修持,广弘教法,在信众心中播撒智慧的种子,更以身体力行的菩萨行愿,展现了佛教“人间关怀”的深刻内涵。

飞浦法师俗姓李,1925年生于江苏一个书香门第,自幼受儒家文化熏陶,少年时因读《金刚经》而萌生出世之志,1942年,他于镇江金山寺依止妙善老和尚剃度出家,法号“飞浦”,此后数年,他先后在常州天宁寺、扬州高旻寺等禅宗道场参学,深入禅门宗风,每日坐香不辍,在定慧中体悟“即心是佛”的禅机,1950年代,他赴闽南佛学院深造,系统学习唯识、中观等佛法理论,兼及《法华经》《华严经》等大乘经典,奠定了坚实的佛学根基,1960年代,法师隐居于浙江普陀山后山,闭关三年,研习藏传佛教宁玛派教法,融合汉传禅宗与藏传密宗的修行体系,形成了“禅净密圆融”的独特风格。

改革开放后,飞浦法师积极投身弘法事业,1980年,他受邀主持江苏常州天宁寺的修复工作,历经十余年,使这座千年古刹重现庄严,他常说:“佛法不在庙堂高远,而在日用平常。”他不仅注重寺院的建筑修复,更致力于将佛法融入现代生活,法师常年举办“佛学夏令营”“禅修七日”等活动,用通俗易懂的语言开示佛法,吸引大量年轻人参与,他提倡“生活禅”,主张“行住坐卧皆是禅,举手投足见真心”,鼓励信众在工作中修专注,在待人接物中修慈悲,将修行与日常生活紧密结合,在弘法之余,法师始终不忘社会责任,他发起“慈航助学基金”,资助贫困学生;成立“济困扶贫小组”,定期慰问孤寡老人和残障人士;1998年长江洪灾时,他亲自带队赶赴灾区,捐赠物资并安抚灾民,以实际行动践行“无缘大慈,同体大悲”的菩萨精神。

飞浦法师的弘法思想以“契理契机”为核心,既坚守佛法的根本义理,又适应现代社会的需求,他强调“信解行证”的次第,认为学佛首先要建立正信,通过闻思经教增长智慧,最终在日常生活中落实修行,他的开示多从实际问题出发,如面对工作压力、家庭矛盾、人生困惑时,如何运用佛法智慧化解烦恼,他曾开示:“烦恼如云,心若晴空,云自消散;执着如石,心若流水,石自无碍。”这种贴近生活的智慧,让无数人在迷茫中找到方向。

| 时间 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1942年 | 于镇江金山寺剃度出家 | 正式步入佛门,开始修行生涯 |

| 1960年代 | 隐居普陀山闭关三年 | 融合汉藏佛教,形成圆融修行体系 |

| 1980年 | 主持修复常州天宁寺 | 恢复千年古刹,开启现代弘法 |

| 1990年代 | 发起“慈航助学基金” | 搭建慈善平台,践行菩萨道精神 |

| 2005年后 | 常年举办“生活禅”讲座 | 推动佛法现代化,贴近大众生活 |

飞浦法师一生淡泊名利,精进不怠,虽年逾九旬,仍每日讲经、接待信众、指导后学,他常说:“老和尚是众生的仆人,不是众生的主人。”这句朴实的话语,正是他谦卑品格的真实写照,他的智慧与慈悲,如同暗夜明灯,照亮了无数人的心灵之路,也为当代佛教的传承与发展树立了典范。

相关问答FAQs

问题1:飞浦法师提倡的“生活禅”具体指什么?如何实践?

解答:飞浦法师所说的“生活禅”,核心是将禅修融入日常生活的每一个当下,不脱离现实而刻意追求“玄妙”的境界,他认为,修行不必局限于打坐诵经,行住坐卧、吃饭睡觉、工作待人,皆可成为修行的道场,具体实践包括:专注当下,如工作时全神贯注,不胡思乱想;觉察心念,当烦恼生起时,不压抑也不放纵,而是观照烦恼的生灭,如“如人饮水,冷暖自知”;慈悲待人,将众生视为亲人,在言语、行为中传递善意,如“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,通过日常点滴的觉察与转化,逐渐培养内心的平静与智慧,达到“烦恼即菩提,生死即涅槃”的境界。

问题2:飞浦法师对现代人在快节奏生活中修行有哪些具体建议?

解答:针对现代人生活节奏快、压力大的特点,飞浦法师提出“三简单”建议:简单生活,减少物质欲望,避免过度追求享乐,让身心保持轻松;简约修行,不必执着于复杂的仪轨,每天抽出10-15分钟静坐或观呼吸,培养专注力;善用碎片时间,如在通勤时默念佛号、排队时观照呼吸,将零散时间转化为修行机会,他特别强调:“修行不是逃避生活,而是更好地生活。”现代人应学会在忙碌中保持觉知,在压力中修习定力,将佛法智慧转化为应对生活的能力,例如遇到挫折时,用“诸法无常”的观念看待,明白一切都会过去,从而保持内心的坚韧与平和。