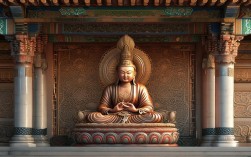

寺庙,作为佛教文化与中华文明交融的载体,不仅是香火缭绕的宗教场所,更是历代文人墨客寄托情思、观照天地的重要意象,从魏晋的空灵禅意到唐宋的深沉感慨,寺庙诗词以独特的文化密码,将建筑、自然、人生、历史熔铸于字里行间,成为穿越千年的精神对话。

寺庙与自然景观的交融,构成了诗词中最动人的画卷,江南的烟雨楼台,北国的苍山古寺,皆在诗人笔下焕发生机,杜牧《江南春》中“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,以“烟雨”为墨,勾勒出南朝寺庙在朦胧中的历史沧桑,楼台与烟雨交织,既有对盛景的追忆,也暗含对朝代更迭的喟叹,王维《山居秋暝》的“空山新雨后,天气晚来秋”,则将山寺置于新雨初霁的清秋之中,“空山”不仅是景致的空旷,更是心境的澄明,雨后松间明月、石上清泉,皆是禅意的自然流露,常建《题破山寺后禅院》“清晨入古寺,初日照高林”,以“清晨”“初日”点明时间,“高林”“曲径”“深山”“花木”层层递进,潭影空人心”,将自然之景与内心之静完美融合,道出“禅房花木深”的幽远境界。

寺庙中的僧人生活与寻禅之旅,为诗词注入了超脱世俗的哲思,贾岛《寻隐者不遇》“松下问童子,言师采药去”,寥寥二十字,勾勒出寻僧不遇的怅惘与隐逸生活的日常。“松下”暗示隐居环境的清幽,“采药”则点出僧人与自然的亲密关系,诗人未遇师者,却从童子口中窥见禅者“采药”的自在,未写禅而禅意自现,苏轼《题西林壁》“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,虽未直接写寺庙,但庐山东林寺作为净土宗祖庭,其“横看成岭侧成峰”的奇景,恰是诗人“跳出三界外”的思考起点,山与寺的交融,让“当局者迷”的哲理更具象可感。

寺庙中的宗教情感与人生感悟,常在晨钟暮鼓中升华为对生命本质的叩问,张继《枫桥夜泊》“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,寒山寺的钟声划破夜空,“月落乌啼霜满天”的凄清中,钟声成为游子思乡的精神慰藉,也暗含对人生漂泊的无奈,李白《秋登宣城谢朓北楼》“我觉秋兴逸,谁云秋兴悲?山将落日去,水与晴空宜”,诗人登高望远,寺中暮鼓与落日余晖交织,“逸”与“悲”的辩证思考,展现了对生命豁达的态度——秋日虽有萧瑟,但山水之乐、禅意之静,足以消解悲愁。

寺庙的兴衰更迭,更成为诗人观照历史的一面镜子,刘禹锡《乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜”,乌衣巷旁的寺庙曾是南朝繁华的见证,野草花”“夕阳斜”,昔日的香火鼎盛与如今的荒凉落寞形成对比,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,寺庙的变迁中藏着朝代兴衰的密码,白居易《大林寺桃花》“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,以山寺桃花迟开的自然现象,暗喻世事的无常——“芳菲尽”是人间常态,“始盛开”却是山寺独有的生机,仿佛寺庙是时间洪流中的“异度空间”,在兴衰中守护着永恒的禅意。

| 朝代 | 诗人 | 诗词名句 | 主题 |

|---|---|---|---|

| 唐 | 杜牧 | 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中 | 历史兴衰、江南烟雨 |

| 唐 | 王维 | 空山新雨后,天气晚来秋 | 山寺清幽、禅意 |

| 唐 | 常建 | 清晨入古寺,初日照高林 | 山寺晨景、禅意 |

| 唐 | 张继 | 姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船 | 羁旅愁思、寺庙钟声 |

| 唐 | 贾岛 | 松下问童子,言师采药去 | 僧人生活、寻禅 |

| 宋 | 苏轼 | 不识庐山真面目,只缘身在此山中 | 山寺哲思、禅理 |

| 唐 | 白居易 | 人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开 | 自然规律、山寺差异 |

| 唐 | 刘禹锡 | 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜 | 历史沧桑、寺庙兴衰 |

从杜牧的烟雨楼台到张继的夜半钟声,从王维的空山新雨到白居易的山寺桃花,寺庙诗词以其多元的主题、深邃的意境,成为中华文化宝库中的璀璨明珠,这些诗词不仅是文学的艺术,更是寺庙文化的生动注脚,让千年古刹在文字中永存,让禅意哲思在吟咏中流传。

FAQs

Q1:寺庙诗词中为何常出现“空山”“古寺”“钟声”等意象?

A1:“空山”“古寺”“钟声”等意象的选择,源于寺庙文化与诗词意境的深度契合。“空山”既指山野的空旷幽静,也暗合佛教“空性”思想,如王维“空山新雨后”,以景写心,表达心境的澄明;“古寺”则承载着历史的厚重感,寺院的古碑、老树、残垣,都是时间流逝的见证,易引发诗人对兴衰的感慨,如杜牧“南朝四百八十寺”中的“古寺”意象;“钟声”具有穿透时空的力量,无论是张继“夜半钟声到客船”的羁旅愁思,还是常建“万籁此都寂,但余钟磬音”的禅境,都借钟声打破空间的寂静,让抽象的情感具象化,成为寺庙诗词的标志性符号。

Q2:寺庙诗词对后世文学创作和文化传播有何影响?

A2:寺庙诗词对后世的影响深远,在文学创作上,它确立了“寺庙+自然+哲思”的创作范式,为山水诗、禅意诗提供了经典范本,如王维的诗被誉为“诗中有画,画中有禅”,其以寺庙为载体的空灵意境,影响了后世文人的审美取向;在文化传播上,诗词让寺庙超越宗教场所,成为文化符号,如寒山寺因《枫桥夜泊》闻名中外,每年吸引无数游客寻访“夜半钟声”的意境,诗词与寺庙相互成就,既传承了佛教文化,也丰富了中华文化的内涵,寺庙诗词中对自然、人生的思考,至今仍为人们提供精神慰藉,其蕴含的豁达、超脱的生命态度,在快节奏的现代社会更显珍贵。