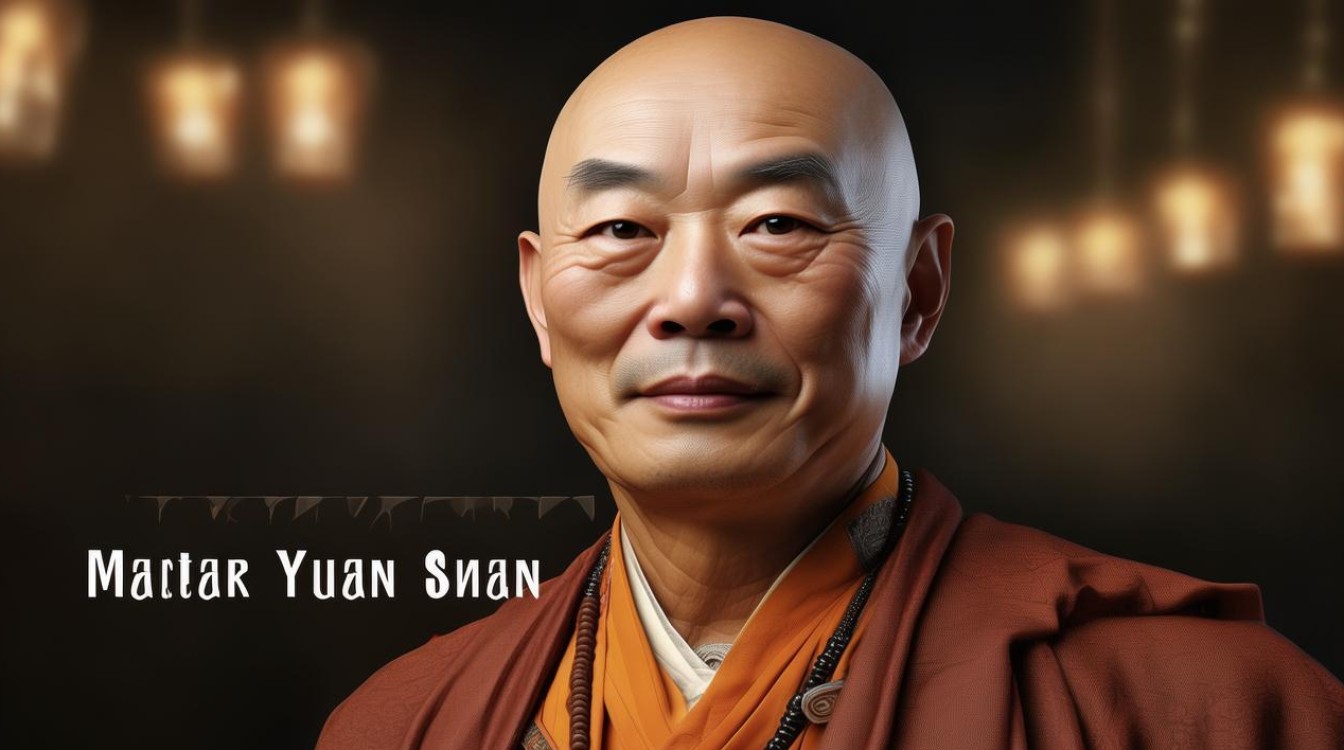

圆善法师近照在信众与佛教文化爱好者中引发广泛关注,照片中的法师虽已年过七旬,却精神矍铄,目光澄澈,眉宇间透着历经岁月沉淀的宁静与慈悲,这张近照不仅记录了法师当下的状态,更成为一扇窗口,让外界得以窥见一位修行者如何在平凡岁月中践行“悲智双运”的佛法精神,以及其背后承载的佛教文化传承与当代价值。

圆善法师的出家因缘颇具传奇色彩,年少时因体弱多病,家人便送他至本地古寺寄养,未料这段经历竟与佛法结下不解之缘,寺院的晨钟暮鼓、经声佛号,让他内心生出前所未有的安定感,十七岁那年,他毅然礼古寺方丈为师,剃度出家,法号“圆善”,取“圆满善愿”之意,恩师曾告诫他:“出家非为避世,当以荷担如来家业为己任。”这句话成为他一生的修行圭臬,早期的修行艰苦而纯粹,每日凌晨三点半起床,诵经、坐禅、出坡(寺院劳作),寒来暑往从未间断,为了深入经藏,他常步行数十里至县城图书馆借阅典籍,在煤油灯下研读至深夜,将《法华经》《华严经》等大乘经典反复揣摩,写下数万字的心得笔记,这种“难行能行,难忍能忍”的修行态度,为他后来的弘法事业奠定了坚实的根基。

近照中,法师的面容虽已刻满皱纹,却不见衰老的疲惫,反而如同一泓清泉,透着通透与平和,他的皮肤是长期禅修特有的淡黄色,双目开阖间,眼角的细纹仿佛带着笑意,既有古德“慈眼视众生”的悲悯,又有“照见五蕴皆空”的智慧,法师的发型为传统的“香板头”,发髻梳得一丝不苟,象征“收束六根,远离散乱”;身穿暗灰色棉麻僧袍,领口、袖口已微微泛白,却洗得干净整洁,朴素中透着庄严,最引人注目的是他的双手,指节分明,掌心有常年持诵佛号、敲打法器留下的薄茧,这双手曾为无数信众摸顶祈福,也曾写下深入浅出的佛法开示,更在疫情期间为疫区民众诵经回向,传递温暖。

照片的背景是法师常驻的禅堂,陈设极为简单:一张旧木桌,上置一杯清茶、一部翻旧的《楞严经》,角落供着一尊鎏金观音像,香炉中青烟袅袅,空气中弥漫着淡淡的檀香味,禅堂窗外,几竿翠竹随风摇曳,投射在窗棂上的光影随着时间缓缓移动,与室内的宁静形成和谐的画面,这样的环境,恰是法师“外离相为禅,内不乱为定”修行状态的写照——不追求奢华,只在简朴中安住当下,在静默中观照自心,许多信众看到这张近照后表示:“仿佛能从照片中感受到法师内心的安定,让人浮躁的心也慢慢沉静下来。”

法师的修行并非独善其身,而是始终秉持“人间佛教”的理念,将佛法智慧融入弘法利生的实践中,近年来,他虽年事已高,仍坚持每周为信众讲经,内容涵盖《心经》《金刚经》等基础经典,更结合现代人的生活困惑,用通俗易懂的语言阐释“烦恼即菩提”“平常心是道”的深意,他认为:“佛法不是高高在上的教条,而是解决人生问题的智慧,现代人压力大,更需要学会在忙碌中保持内心的清净。”除了讲经,他还积极参与慈善事业,牵头成立“圆善慈善基金”,资助贫困学生、帮扶孤寡老人,在灾害发生时第一时间组织信众捐款捐物,他曾说:“修行不是念几句经、打几次坐就完事了,关键是要将慈悲心落实到行动中,让更多人感受到佛法的温暖。”

为了更清晰地展现法师的修行与弘法历程,以下表格列举了其人生中的重要节点:

| 时间节点 | 事件与修行重点 | 社会影响 |

|---|---|---|

| 17岁 | 剃度出家,受沙弥戒,专攻戒律与经论 | 确立“以戒为师”的修行方向 |

| 25岁 | 受具足戒,赴四大名山参学,参禅打七 | 深化定慧功夫,体悟“心佛众生三无差别” |

| 40岁 | 回驻祖庭,开始定期为信众讲经 | 弘法风格深入浅出,吸引年轻信众 |

| 55岁 | 成立慈善基金,开展助学、扶贫项目 | 将佛法慈悲精神转化为社会行动 |

| 70岁( | 专注禅修指导,出版《禅与生活》一书 | 推动佛教文化与现代生活的融合 |

圆善法师近照之所以能引发共鸣,正是因为它超越了简单的影像记录,成为了一种精神象征,在这个快节奏、高压力的时代,人们渴望寻找内心的安宁,而法师照片中所展现的“老僧入定”般的沉稳、“慈眉善目”的包容,恰如一剂良方,提醒我们:真正的幸福不在于外在的物质积累,而在于内心的平和与慈悲,正如法师在一次开示中所说:“心若安好,便是晴天;若能转境,则同如来。”这张近照,正是他“转境”与“安心”的真实写照——以岁月为墨,以修行为笔,在平凡的生命中书写着不平凡的圆满与善愿。

相关问答FAQs

Q1:圆善法师近照中眼神如此宁静,这种状态是如何通过长期修行达到的?

A1:圆善法师的宁静眼神源于数十年的“止观双修”功夫。“止”即专注一境,通过坐禅、持名等方式收摄散乱的心念,达到“心一境性”;“观”即智慧观照,在静心中观照事物的本质,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,他每日坚持凌晨坐禅两小时,日常行住坐卧皆保持“觉知”,比如吃饭时专注食物的味道,走路时感受脚与地的接触,将修行融入生活的每一个细节,长期如此,内心便不会被外境所扰,自然流露出澄澈宁静的神采,他常以“慈悲心”对治烦恼,面对他人的误解或困难,能以包容心化解,这种“无缘大慈,同体大悲”的胸怀,也让眼神充满温暖与平和。

Q2:法师近照中朴素的形象与当代社会追求时尚潮流形成对比,这种选择背后有何深意?

A2:法师朴素的形象是对佛教“少欲知足”精神的践行,也是对当代社会过度消费主义的一种无声回应,在佛教看来,外在的华丽装饰容易引发贪爱执著,干扰内心的修行,因此出家人着“坏色衣”(朴素僧服),旨在“离贪著、简朴修心”,圆善法师曾说:“真正的庄严不在衣着,而在内心的清净与慈悲。”他选择棉麻材质的衣物,既是为了舒适耐用,也是为了减少对物质的依赖,这种生活方式并非刻意标榜与众不同,而是希望通过自身的实践,传递“简单即幸福”的生活理念,引导人们反思:在追求物质享受的同时,是否忽略了内心的真正需求?对于现代人而言,法师的形象提醒我们:放下不必要的执著,才能在简朴中找到生命的本真与安宁。