成峰法师的照片,在许多信众与关注者的眼中,早已超越了一般影像的记录功能,它更像是一扇窗口,透过这扇窗口,人们得以窥见一位修行者内心的澄澈与坚定,感受佛教文化中那份超然物外的宁静与慈悲,这些照片或静坐于古刹经堂,或漫步于山林幽径,或俯首与信众交流,每一帧画面都蕴含着独特的叙事张力,将法师的修行境界与人格魅力无声传递。

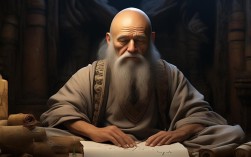

从视觉呈现来看,成峰法师的照片往往以“简”为美,无论是身着灰色或藏青色僧袍,还是头戴旧得泛光的僧帽,服饰的色调都极为朴素,没有一丝多余的装饰,这种色彩的克制,恰如其修行生活的写照——摒弃浮华,专注本心,照片中的法师,面容清癯却精神矍铄,眼角的细纹里藏着岁月的沉淀,眼神却始终透着一股温和而坚定的光芒,仿佛能洞察人心,又仿佛在默默注视着世间的悲欢离合,这种眼神的刻画,让静态的照片充满了动态的生命力,让人不由自主地想要靠近,想要聆听他未曾说出的智慧箴言。

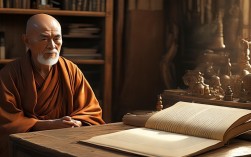

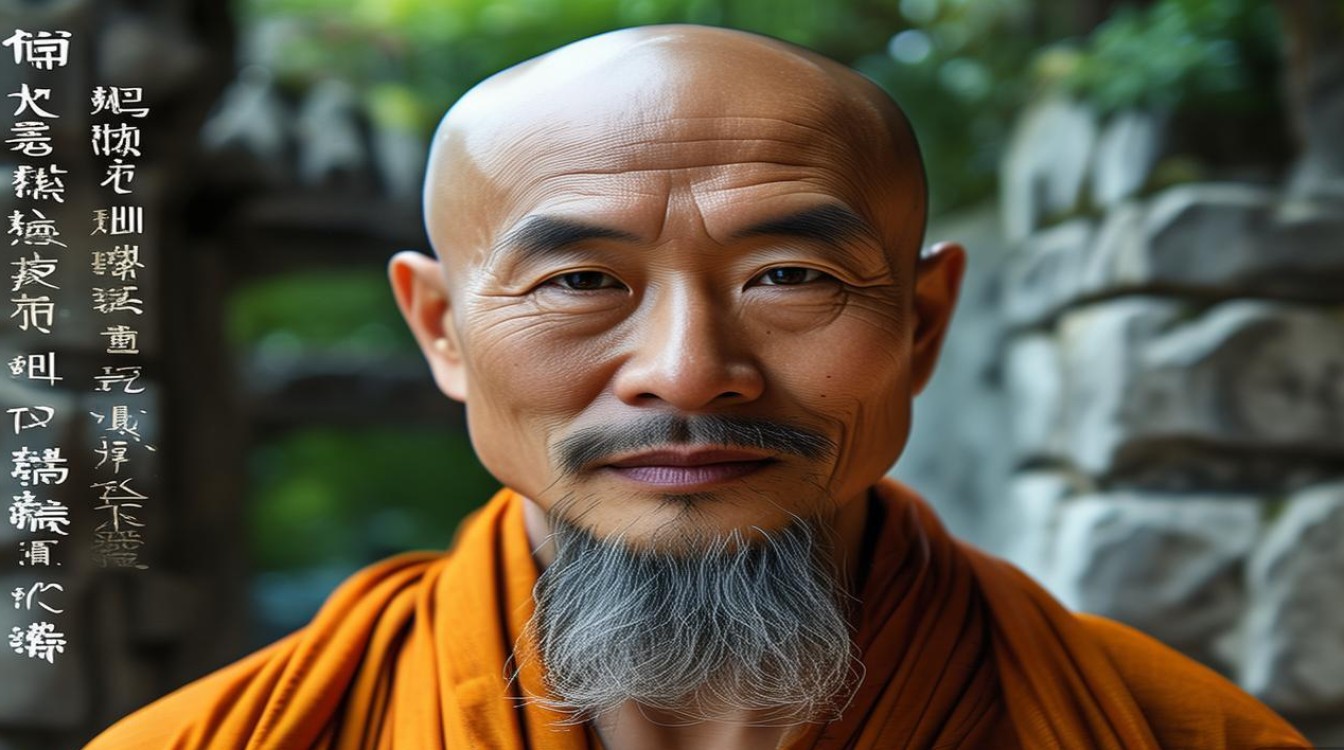

环境的选择上,成峰法师的照片多与自然和古寺为伴,或是在晨雾缭绕的山巅,松涛阵阵间,法师端坐石上,闭目合十,与天地融为一体;或是在古刹的庭院中,阳光透过斑驳的树影洒在经幡上,法师手持佛珠,低头凝视,周遭的喧嚣仿佛都被隔绝在外;又或是在简陋的禅房内,一盏青灯,一卷经书,法师的身影在昏黄的光晕中显得格外安详,这些环境的设定,并非偶然,而是对“境由心生”的生动诠释——修行者内心的宁静,能够赋予寻常景物以深刻的禅意,而自然与古寺的宁静,又反过来滋养着修行者的心灵,在这样的照片中,人与景不再是割裂的两个部分,而是相互映照、彼此成就的整体。

除了静态的修行场景,成峰法师与信众互动的照片同样令人动容,在这些画面中,法师的神态少了几分肃穆,多了几分亲切,他会俯下身子,耐心倾听信众的烦恼,眼神中满是悲悯;他会轻轻拍着来访者的肩膀,用温暖的手传递力量;他甚至会露出孩童般纯真的笑容,那笑容没有杂质,如清泉般洗涤着观者的心灵,这些互动瞬间,打破了人们对僧人“不食人间烟火”的刻板印象,展现了法师“慈悲为本,方便为门”的修行理念,佛教讲“普度众生”,并非高高在上的说教,而是用行动去关怀、去引导,成峰法师的照片正是这种行动的直观体现——他用自己的存在,告诉世人:修行不是远离人群,而是在红尘中保持本心,用爱与智慧照亮他人。

为了让更清晰地理解成峰法师不同场景下照片的内涵,以下表格列举了几种典型场景及其视觉元素与传递信息:

| 场景类型 | 主要视觉元素 | 传递的信息与精神内涵 |

|---|---|---|

| 山林静修 | 雾松、石台、闭目合十的法师 | 与自然合一,专注内观,追求心境的空灵与澄澈 |

| 古寺诵经 | 经幡、青灯、佛卷、低眉凝视的法师 | 传承文化,精进修行,在古老智慧中寻求解脱 |

| 信众互动 | 俯身倾听、温暖笑容、轻拍肩膀的动作 | 慈悲济世,普度众生,以行动传递佛教的温暖与力量 |

| 日常劳作 | 扫帚、经书、简陋的禅房 | 行住坐卧皆是修行,平凡生活中蕴含大道,践行“人间佛教”理念 |

这些照片之所以能引发广泛共鸣,不仅在于其视觉上的美感,更在于它们承载了人们对精神世界的向往,在快节奏的现代生活中,人们常常被物质欲望裹挟,内心充满焦虑与迷茫而成峰法师的照片,如同一剂良药,提醒着人们:真正的幸福不在于外在的拥有,而在于内心的平和,法师身上那种“行亦禅,坐亦禅”的生活态度,让人们看到:修行并非遥不可及的玄妙之事,而是融入日常的点滴实践——认真扫地时的专注,耐心倾听时的包容,面对困境时的坦然,这些都是修行的体现。

从文化传播的角度看,成峰法师的照片也起到了“润物细无声”的作用,在信息爆炸的时代,复杂的佛理往往让人望而却步,而这些直观、温暖的照片,却以一种更柔和的方式,将佛教的核心价值观——慈悲、智慧、平和、简朴——传递给了更多人,它们让不了解佛教的人感受到信仰的力量,让有信仰的人获得心灵的慰藉,甚至在潜移默化中影响着人们的生活态度:学会放下执念,珍惜当下,用善意对待他人,用平静面对世界。

也有人会质疑:照片是否只是塑造“人设”的工具?对于真正的修行者而言,外在的形象本就不应成为执着的目标,成峰法师的照片之所以真实动人,正是因为它们没有刻意雕琢的痕迹,每一帧都是修行状态的自然流露,法师曾言:“修行是向内看,而非向外求。”照片不过是这种“向内看”的结果——内心有什么,外在就会呈现什么,当一个人真正达到了内心的清净与慈悲,这种状态自然会通过眼神、神态、举止流露出来,照片只是捕捉了这种流露的瞬间。

成峰法师的照片是一面镜子,照见了修行者的本心,也照见了观者内心的渴望,它们以最朴素的语言,讲述着最深刻的道理;以最安静的姿态,传递着最温暖的力量,在这个浮躁的时代,这些照片如同一盏明灯,提醒着我们:在追逐物质的同时,别忘了呵护内心的宁静;在向外求索的同时,也要学会向内探寻,或许,这就是成峰法师照片留给我们最珍贵的启示——修行之路,虽远,行则将至;内心之光,虽微,亮则能照。

相关问答FAQs:

问:成峰法师的照片中,法师的眼神总是那么平静,这种平静是天生的,还是长期修行的结果?

答:成峰法师眼神中的平静,并非天生如此,而是长期精进修行的自然显现,佛教认为,“心为万法之源”,内心的状态会直接影响外在的神情,法师数十年如一日地坚持诵经、坐禅、持戒,在日复一日的修行中,不断降伏内心的贪、嗔、痴,培养慈悲与智慧,这种长期的内心修炼,会逐渐转化为一种稳定的心理状态,即使面对外界的纷扰,也能保持如如不动的平静,照片中的眼神平静,是法师“心无挂碍”境界的真实写照,是修行功夫在生命中的沉淀。

问:如何看待成峰法师照片中“与自然亲近”的场景?这对现代人的生活有何启示?

答:成峰法师照片中与自然亲近的场景,体现了佛教“依正不二”的思想——生命与环境是相互依存、密不可分的,法师在山林中静修,并非逃避现实,而是通过与自然的连接,感悟生命的本真,对现代人而言,这种场景启示我们:在钢筋水泥的城市中,不要忘记回归自然,自然的宁静与生机,能够抚慰现代人因快节奏生活而产生的焦虑与疲惫,让我们在鸟语花香中感受生命的美好,在山川湖海中领悟自身的渺小与宇宙的广阔,这种“天人合一”的境界,不仅能提升我们的生活品质,更能帮助我们跳出狭隘的自我,培养更广阔的胸怀与慈悲心。