在佛教语境中,“佛教人打法师”这一表述若脱离具体历史背景与禅宗特殊教育方式,极易引发误解,佛教的核心教义是“慈悲为本,方便为用”,严禁以暴力相向,所谓“打”更多指向禅宗“棒喝”教育法——一种以极端手段打破弟子执着、助其开悟的教学智慧,而非世俗意义上的肢体冲突。

禅宗“棒喝”:以霹雳手段行慈悲心肠

禅宗作为佛教中国化的产物,强调“不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛”,当语言逻辑成为悟道的障碍时,祖师们需采用“不二法门”的非常手段,所谓“棒喝”,即通过突然的棒打或大声呵斥,截断弟子的分别心、执着心,使其从“知解”的迷障中猛然惊醒,契入当下的直觉体悟,这种“打”本质是慈悲的体现,如《五灯会元》载,德山宣鉴禅师因不满当时僧人“开口即错、动念即乖”的空谈风气,常以棒子接引学人,其目的非为泄愤,而是以“痛”为药,让弟子明白“真如佛性”非靠思维分别可得。

典型案例中,临济义玄初到黄檗希运座下,三次问“如何是佛法大意”,三次遭棒打,直至被打得“三度发问,三度吃棒”,才在痛彻心扉中放下“求解”的妄念,后于普化禅师一声大喝下豁然大悟,这里的“打”,是祖师对弟子“我执”“法执”的精准“手术刀”,其背后是对“众生皆有佛性”的深信——若弟子本具佛性,只需打破覆盖其上的尘埃,何须繁复说教?

“棒喝”与暴力的本质区别:慈悲为体,智慧为用

需明确,“棒喝”绝非佛教徒对法师的“冒犯”或“暴力”,而是特定历史条件下、特定修行阶段的特殊教育方式,其与世俗暴力存在根本差异(见表):

| 维度 | 禅宗“棒喝” | 世俗暴力 |

|---|---|---|

| 目的 | 破除执着,助人开悟,成就佛道 | 伤害他人,满足私欲,发泄情绪 |

| 对象 | 具备一定根基、已生决心的修行者 | 任意无辜者,无特定修行目标 |

| 心态 | 慈悲为怀,视弟子如子,以“痛”为药 | 嗔心驱动,以伤人为乐,无慈悲心 |

| 结果 | 弟子顿悟烦恼,心开意解,趋向解脱 | 造成身心创伤,增长仇恨,轮回不息 |

| 教义依据 | 契合“佛性本具”“不二法门”核心思想 | 违背“不杀生”“慈悲喜舍”根本戒律 |

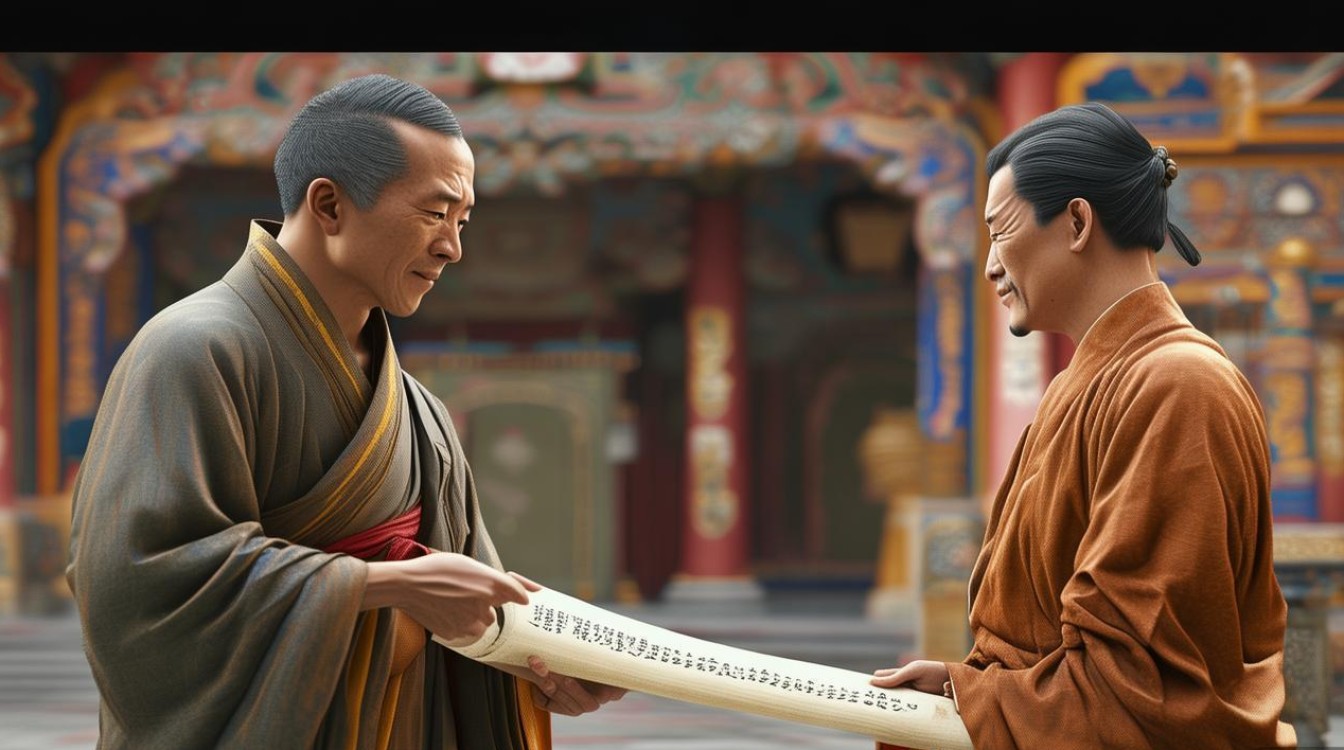

佛教戒律中,“不杀生”是首要根本戒,无论对人对物皆不可加害。《梵网经》明确强调“若佛子,故出佛身血,若恶心出佛身血,犯轻垢罪”,而“棒喝”中的“打”从未针对法师,反而是法师对弟子的主动施为,且以“无我”心态行“度生”事业,二者绝不可混为一谈。

佛教徒对法师应有的正确态度:恭敬依止,如法修行

无论何种宗派,佛教徒对法师的基本态度都是“恭敬”。《地藏经》云:“若遇佛子、声闻、缘觉、国王、宰辅、长者、居士,当愿恭敬,合掌问讯。”法师是三宝之一(僧宝的代表),是佛法住世的载体,其职责是“续佛慧命,度化众生”,即使对法师的言行生疑,也应以“依法不依人”的原则,通过经典印证、如法请教,而非以“打”等粗暴方式对待,如《四分律》中,若弟子对师长有疑,应“至心合掌,长跪白言:‘愿尊慈悲,为我解说’”,恭敬心是修行增上的基础,亦是佛弟子素养的体现。

历史上,虽有“棒喝”的公案,但那是禅宗祖师“随机逗教”的极致方便,非常态修行法门,对绝大多数佛教徒而言,修行核心在于“闻思修”:闻法时恭敬信受,思法时如理抉择,修法时勇猛精进,将法师的教诲转化为对治烦恼的利器,而非纠结于形式上的“打”与“被打”。

相关问答FAQs

Q1:禅宗“棒喝”是否违背佛教“慈悲”精神?

A1:不违背。“棒喝”是“慈悲为本,方便为用”的具体体现,祖师见弟子沉迷于语言知解、分别执着,如同病人沉疴需猛药,以“棒喝”这种极端方式截断其妄念,本质是“大慈悲故,行大严厉”,正如医生为治病而手术,看似“伤身”,实为“救命”;祖师的“棒打”看似严厉,实为帮弟子打破“我执”樊笼,契入“无我”真如,是更深层次的慈悲。

Q2:若认为法师言行有误,佛教徒应如何正确应对?

A2:应遵循“依法不依人”原则,以恭敬心如法处理,具体可分三步:一是先以自心审视,是否因自身烦恼、误解而生疑;二是若确有疑问,可私下以谦卑心向法师请教,如“弟子愚钝,于此法义未能通达,恳请尊者为开示”,避免当众指责;三是若法师未能解答,可回归经典,如《大藏经》中佛陀及祖师论述,以法为镜,依法印证,无论如何,不可以“打”等暴力方式对待法师,否则既犯戒律,亦失修行根本。