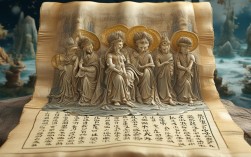

与菩萨结缘,本质上是与菩萨所代表的慈悲、智慧与清净心相应,是通过自身的修行与善行,让内心逐渐贴近菩萨的精神境界,这并非遥不可及的神秘体验,而是融入日常生活的点滴实践,从心念转变到行为落实,最终形成一种与善法相应的生命状态,以下从多个维度详细阐述如何与菩萨结缘。

正信为基:理解菩萨精神的内核

与菩萨结缘的首要前提是建立“正信”——即正确理解菩萨的含义,而非将菩萨视为满足私欲的“神明”,在佛教中,“菩萨”是“菩提萨埵”的简称,意为“觉有情”,即自身已觉悟,又发愿帮助一切众生觉悟,菩萨的核心精神是“慈悲”与“智慧”:慈悲是“无缘大慈,同体大悲”,视众生如己,不忍其受苦;智慧是“照见五蕴皆空”,了知事物本质,不被烦恼所缚,结缘不是向外祈求,而是向内修持,学习菩萨的慈悲心与智慧观。

破除“功利心”是正信的关键,有人拜菩萨只为求财富、健康,若愿望未达成便心生怀疑,这并非真正的结缘,真正的结缘是以菩萨为榜样,反思自身是否具备慈悲心?是否能用智慧面对顺逆境界?当心念从“求菩萨”转向“学菩萨”,结缘才有了坚实的根基。

日常践行:在生活点滴中种善因

菩萨的修行并非在深山古刹,而是在度化众生的日常中,与菩萨结缘,需将菩萨精神融入生活,通过具体的善行积累“善缘”,让善念成为习惯。

持戒:守护身口意的清净

戒律是修行的基石,如同航船的舵,能防止我们偏离善道,持戒并非束缚,而是通过规范行为,减少对众生的伤害,培养内心的定力。

- 身业清净:不杀生(尊重生命,包括蚊虫蚁兽)、不偷盗(不占他人便宜,珍惜公共财物)、不邪淫(尊重他人情感,维护家庭和谐),看到流浪动物心生怜悯,而非驱赶伤害;工作中不侵占公司利益,不抄袭他人成果。

- 口业清净:不妄语(说真话,不欺骗)、不两舌(不挑拨离间)、不恶口(不恶语伤人)、不绮语(不说华而不实、引人贪嗔痴的话),与人交流时,言语真诚友善,不背后议论他人;遇到矛盾时,以沟通代替指责。

- 意业清净:不贪心(不执着于名利享受)、不嗔心(不怨恨愤怒,能包容他人)、不痴心(不颠倒执着,保持正见),看到他人成功时,随喜赞叹而非嫉妒;遭遇误解时,先反思自身而非立刻生怒。

布施:在给予中破除我执

布施是菩萨道六度之首,核心是“破我执”——通过放下对“我”的执着,培养慷慨与慈悲心,布施分为三种:

- 财布施:无论是捐赠金钱物资,还是分享食物、衣物,关键在于“舍心”,将闲置物品捐赠给需要的人;遇到乞讨者,若能力所及,给予少量帮助(不执着对方是否真需,只管随缘付出)。

- 法布施:分享正知见,帮助他人离苦得乐,向朋友推荐一本好书(非宣扬邪见);耐心倾听他人烦恼,给予温暖的开导(非评判说教)。

- 无畏布施:给予他人安全感,消除其恐惧,深夜护送独行的同事回家;在公共场合制止欺凌行为;安慰遭遇挫折的人,让其感受到支持。

布施时需注意“三轮体空”——不执着于“我”(谁在施)、“受者”(给谁)、“施物”(给了什么),如此才能积累无漏功德,真正与菩萨的“无相布施”相应。

忍辱:以柔克刚的心力修行

“忍辱”并非懦弱忍受,而是面对逆境时,用智慧化解嗔恨,保持内心平和,菩萨在因地修行时,曾“割肉喂鹰”“舍身饲虎”,展现了极致的忍辱精神,日常生活中的忍辱,体现在:

- 对他人的误解或批评,不急于反驳,先反思自身是否有不足;

- 面对不如意的事(如工作挫折、人际关系矛盾),不抱怨、不消沉,而是思考如何从中成长;

- 对伤害自己的人,不心生报复,而是以慈悲心化解其嗔念(如对方生病时默默祈祷其康复)。

忍辱不是压抑情绪,而是转化情绪:当嗔心生起时,观想“对方也是被烦恼所缚的众生”,心便能柔软下来。

心性修养:以清净心与菩萨相应

与菩萨结缘,归根结底是心性的契合,若内心充满贪嗔痴,即便形式上如何虔诚,也难以与菩萨的清净慈悲相应。

忏悔业障:净化心灵的“洗涤剂”

无始以来,我们身口意造作诸多恶业,这些业障如同尘埃,遮蔽了本具的佛性,通过真诚忏悔,能清除这些尘埃,让内心恢复清净,忏悔的方法包括:

- 发露忏悔:独自或向师长、道友坦诚自己的过错,不隐瞒、不掩饰;

- 依教忏悔:通过念佛(如念“南无阿弥陀佛”)、持咒(如念“嗡嘛呢呗美吽”)、拜佛等方式,借助佛菩萨的力量净化身心;

- 后不复造:忏悔不是“忏悔完就继续犯错”,而是发愿未来不再造作同样业障,若曾偷盗,今后便尊重他人财物,养成不取非分之财的习惯。

培养感恩心:打开心门的“钥匙”

菩萨的慈悲源于对众生的“同体大悲”,而这种悲心需从感恩中生起,我们生命中的一切——父母的养育、师长的教诲、众生的付出(甚至提供食物的农民、清洁环境的环卫工人)——都离不开他人的帮助,常怀感恩心,能让我们放下“自我中心”,生起利他之心。

- 每日睡前,回想当天帮助过自己的人,默默祝福他们;

- 面对批评自己的人,感恩其指出自己的不足,帮助自己成长;

- 对所拥有的一切(健康、亲情、知识),珍惜而非挥霍,将其用于利益他人。

修习慈悲心:与菩萨“同频共振”

慈悲心是菩萨道的核心,需通过“观修”来培养:

- 慈心观:观想自己及一切众生远离痛苦,获得安乐,想象父母、亲人、乃至陌生人脸上露出笑容,内心充满喜悦;

- 悲心观:观想众生正在遭受病痛、贫困、孤独等苦,不忍其受苦,愿代其受苦,看到流浪动物,心想“愿它们有食物、有住所,远离伤害”;

- 喜心观:对他人的成功、善行,随喜赞叹,不生嫉妒,朋友升职时,真诚为其高兴,而非暗中较劲;

- 舍心观:对怨亲平等,不执着于“喜欢的人”和“讨厌的人”,视一切众生为修行助缘。

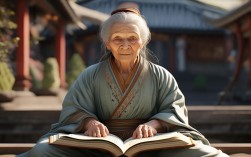

经典学习:从法义中汲取智慧源泉

菩萨的修行愿力与智慧,都蕴含在佛教经典中,学习经典,如同与菩萨“面对面”请教,能让我们明确修行方向,避免盲修瞎练。

选择适合的经典入门

- 《普门品》:通过观音菩萨“寻声救苦”的事迹,学习慈悲与感应的道理;

- 《地藏经》:以“地狱不空,誓不成佛”的大愿,激发救度众生的发心;

- 《金刚经》:通过“应无所住而生其心”的智慧,破除对“相”的执着,培养空性正见;

- 《心经》:短小精悍,阐明“色不异空,空不异色”的真理,是修习观照的入门指南。

学习经典时,需“解行并重”——不仅要理解文字含义,更要将其落实到生活中,读到“应无所住”,便反思自己是否对名利、情感过于执着;读到“勤修戒定慧”,便在生活中践行持戒、禅修与智慧观照。

带着问题读经,让经典“活”起来

读经时,可带着具体问题,如“如何面对工作中的压力?”“如何处理与家人的矛盾?”,从经文中寻找答案。《维摩诘经》中“心净则国土净”,提醒我们内心的清净比外在环境更重要;《法华经》中“火宅喻”,警示我们沉迷五欲如处火宅,需精进修行出离。

共修熏习:在集体中强化善缘力量

“独学而无友,则孤陋而寡闻。”共修是结缘的重要方式,通过与善知识(修行伙伴)一起学习、诵经、行善,能互相激励、互相提醒,让善法种子更快增长。

- 参加共修活动:如寺庙或社区的诵经会、法会、放生、慈善义工等,在集体中感受佛法的力量,学习他人的优点;

- 结交善友:远离喜欢抱怨、造口业的人,多与积极向善、正知正见的人交往,彼此分享修行心得,共同进步;

- 分享善法:将学到的佛学知识、自己的修行感悟分享给他人,既能巩固自身所学,也能帮助他人种下善根,形成“自利利他”的良性循环。

回向功德:让善缘无限扩大

“回向”是将修行的功德,不为自己独享,而是“回向”给一切众生,愿他们离苦得乐、早证菩提,这是菩萨“无缘大慈”的体现,也能让自身的功德无限增长。

诵经、念佛、行善后,可默念:“愿以此功德,庄严佛净土,上报四重恩,下济三途苦,若有见闻者,悉发菩提心,尽此一报身,同生极乐国。” 回向时,心量越大,功德越大;当心与“众生无边誓愿度”的菩萨愿力相应时,便与菩萨结下了深缘。

与菩萨结缘,不是一场“速成班”,而是贯穿生命全程的修行,它始于对菩萨精神的正信理解,落实于日常的持戒、布施、忍辱,深化于心性的忏悔、感恩、慈悲,圆满于经典的智慧与共修的善缘,当我们不再向外求索,而是向内修持,让每一个起心动念都贴近慈悲,每一个行为都践行智慧,便已在与菩萨结缘的路上——因为,我们终将成为自己心中的“菩萨”。

相关问答FAQs

Q1:普通人生活忙碌,没有时间做复杂的修行,如何与菩萨结缘?

A:与菩萨结缘的关键在“心”不在“形式”,忙碌中也能修行,上班路上保持正念,不胡思乱想(修定);与人交往时多说一句温暖的话、少一句抱怨(修口业);看到需要帮助的人,顺手帮个小忙(修布施);睡前花5分钟反思当天得失,感恩帮助过的人(修忏悔与感恩),这些“碎片化修行”看似简单,长期坚持却能改变心念,让善缘自然增长。

Q2:供佛、拜佛时,需要注意什么?是供品越多越好吗?

A:供佛、拜佛的核心是“诚心”,而非形式,供品以“清净、素雅”为宜,如清水、鲜花、水果,象征“清净、慈悲、圆满”,供品不在多少,一盏清水、一枝鲜花,若能怀着恭敬心,便是最好的供养,拜佛时,重点在于“折伏我慢”——通过礼拜,放下傲慢,生起谦卑心,感恩佛菩萨的教诲,若执着于供品丰盛或拜佛次数,反而会增长贪心,偏离结缘的本意。