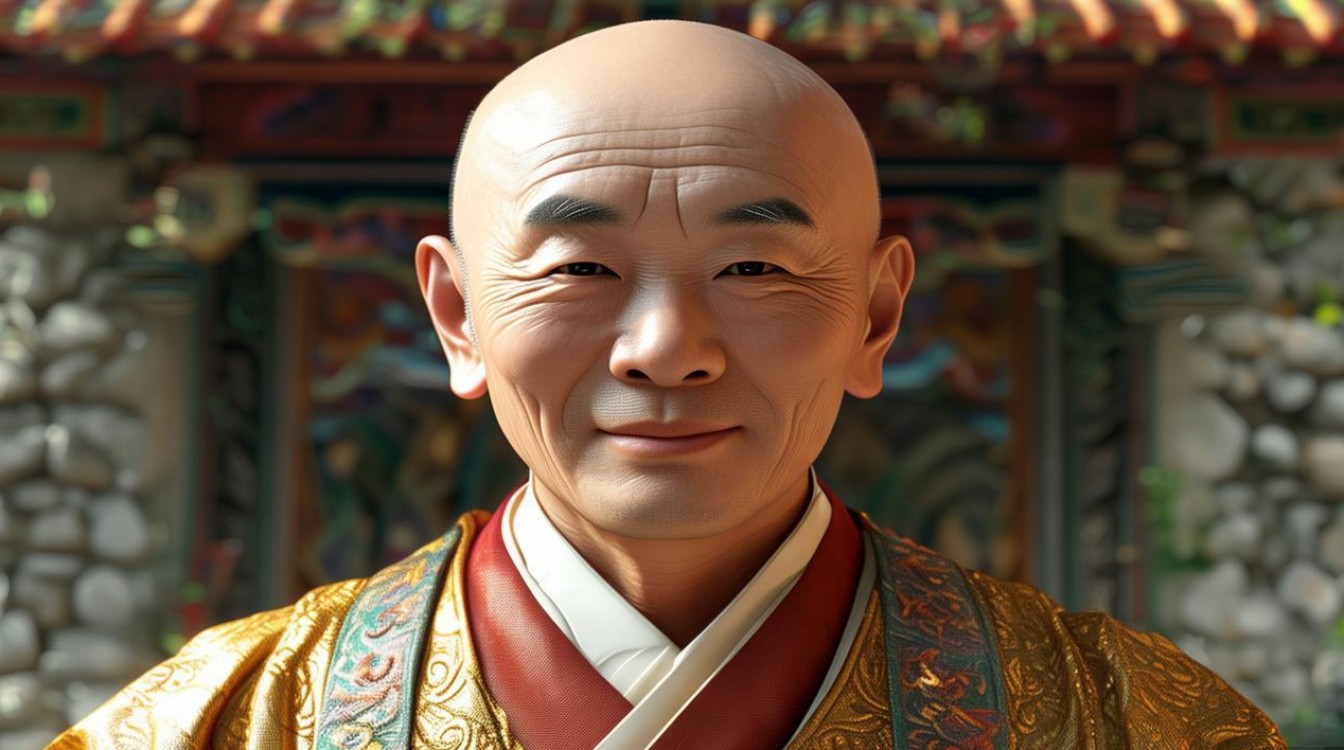

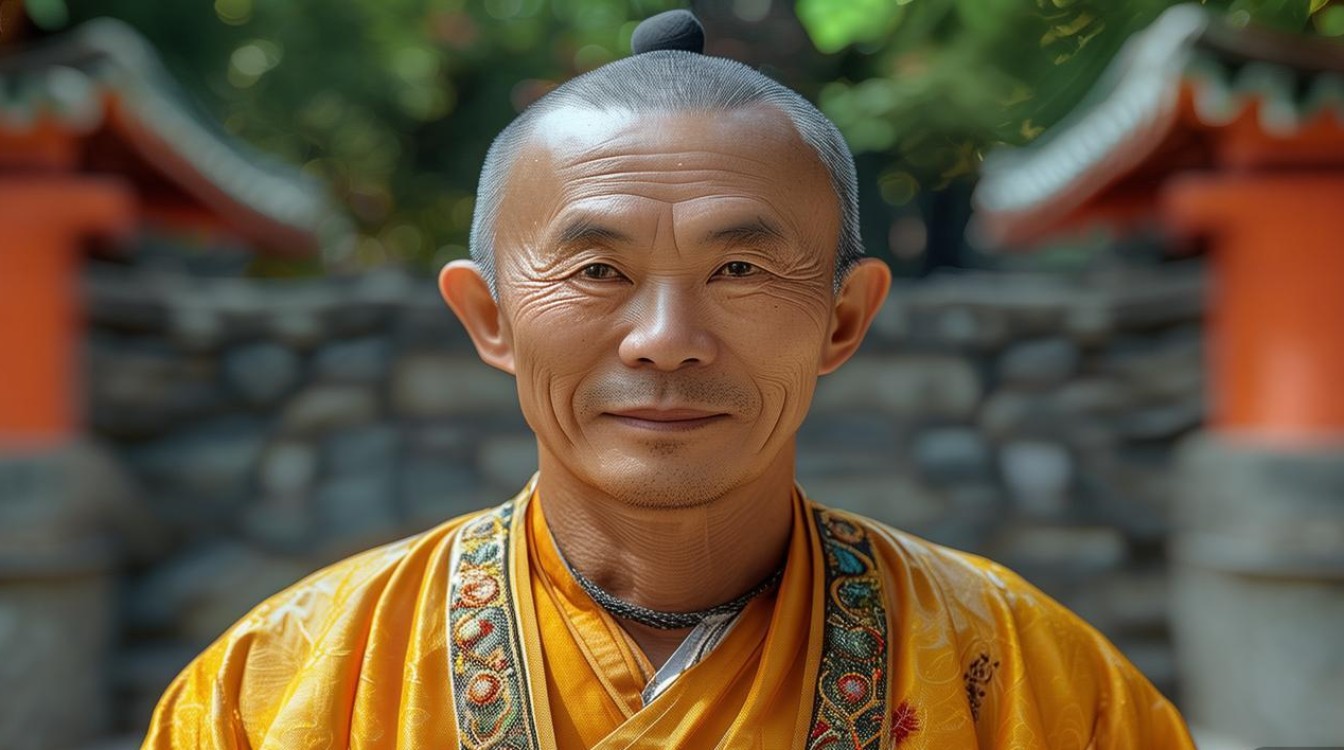

普光明法师的图片,不仅是影像的定格,更是法义与精神的具象呈现,在当代佛教弘法的语境中,这些图片承载着连接传统与现代、寺院与信众、修行与日常的多重意义,透过镜头语言,法师的修行境界、弘法理念与慈悲情怀得以直观传递,成为无数人心灵的滋养与指引。 类型来看,普光明法师的图片大致可分为四类,每一类都指向不同的精神维度,通过表格可清晰呈现其分类与核心内涵:

| 图片类型 | 典型场景描述 | 象征意义 | 传递信息 |

|---|---|---|---|

| 讲经说法类 | 法师身着褐色僧袍,端坐于讲经台,手持《金刚经》或《法华经》,目光平和,手势沉稳;台下信众或专注聆听,或低头记录,背景为庄严的佛殿或经书阁。 | 佛法的传承与智慧流转,以经典为依,以语言为桥,连接法义与众生心。 | “依法不依人”,佛法的真理通过经典与法师的阐释,成为破除迷雾的明灯。 |

| 禅修实修类 | 法师于山林禅堂或寺院静室打坐,身着灰色旧僧衣,双目微垂,手结法印;或于晨光中经行,步伐缓慢,身姿挺拔,背景为青松翠竹或袅袅香火。 | 内心的澄澈与定力的培养,在动静中体悟“平常心是道”,回归生命的本源。 | 修行不在外求,而在心地的观照与打磨,禅修是安顿身心、开发智慧的根本途径。 |

| 慈善公益类 | 法师走进山区小学,为孩童发放文具,蹲下身与孩子平视交流,笑容温暖;或在养老院为老人喂食,轻握老人双手,眼神充满慈悲;背景为简陋的校舍或病房。 | 佛教的慈悲精神具象化,以“无缘大慈,同体大悲”践行菩萨道,利益众生。 | 佛法不仅是理论,更是在行动中体现的利他情怀,弘法与利本是一体两面。 |

| 文化传承类 | 法师指导年轻僧人临摹经书法卷,握笔示范,神情专注;或于古籍修复室翻阅残破经卷,眉头微蹙,动作轻柔;背景为泛黄的经书与古朴的书案。 | 佛教文化的守护与延续,以敬畏之心对待传统,让古老智慧在当代焕发生机。 | 文化是佛法的载体,传承经典不仅是保存文本,更是传递其中蕴含的文明智慧。 |

这些图片之所以具有感染力,在于细节的真实性与精神的穿透力,在讲经说法的图片中,法师的僧袍虽简朴却整洁,袖口微微泛白,暗示着长年累月的修持;手中的经书边角磨损,可见反复翻阅的虔诚,这些细节无声地传递着“精进”与“依教奉行”的修行态度,而在禅修图片中,法师周围的环境或许并无奢华装饰,一盏油灯、一炷清香、一方蒲团,却营造出远离喧嚣的清净氛围,与法师沉静的神态相呼应,让观者仿佛能感受到“心无挂碍”的禅意。

慈善公益类的图片则打破了人们对佛教“出世”的刻板印象,展现了法师“入世”的慈悲实践,在山区孩子的笑脸中,在老人湿润的眼眶里,佛法的“慈悲”不再是抽象的概念,而是具体的关怀与行动,法师蹲下身的姿态,平视的眼神,体现的是对生命的尊重与平等,这正是佛教“众生平等”理念的生动诠释,文化传承类的图片则凸显了法师作为“文化守护者”的角色,他指导年轻僧人时耐心细致,修复古籍时专注投入,传递出对传统文化的敬畏与责任感,也让更多人意识到佛教文化是中国传统文化的重要组成部分。

在信息传播高度发达的今天,普光明法师的图片通过寺院官网、社交媒体、佛教期刊等渠道广泛流传,成为弘法的重要载体,相较于文字,图片具有直观、易传播的优势,能够跨越语言与文化的障碍,让不同年龄、不同背景的人都能从中感受到佛法的力量,一张法师在雨中为受灾群众发放物资的图片,无需多余的文字,就能传递出“菩萨畏因,众生畏果”的因果观念,以及“难行能行,难忍能忍”的菩萨行愿,对于初学者而言,图片中的修行场景、弘法活动,能帮助他们建立对佛教的具体认知,消除对宗教的神秘感与距离感;对于老修行人而言,法师专注的神态、慈悲的笑容,则能成为修行的榜样,激励自己在菩提道上坚定前行。

普光明法师的图片,本质上是一种“视觉弘法”,它通过影像的力量,将抽象的佛法理念转化为可感可知的生活场景与精神符号,在这些图片中,我们看到的是一位践行“解行并重”的法师:既深入经藏,以智慧阐释法义;又注重实修,以定力涵养心性;更以慈悲利他,将佛法融入生活,这种“教理行证”的统一,正是佛教精神的内核,也是图片能够打动人心的根本原因。

从更深层次看,这些图片也是时代的一面镜子,在快节奏的现代生活中,人们往往感到焦虑与迷茫,而普光明法师图片中的宁静、专注、慈悲,恰如一股清流,为浮躁的心灵提供了一处栖息之地,无论是讲经时的庄严,禅修时的沉静,还是慈善时的温暖,都传递出一种“慢下来”的生活智慧——在喧嚣中保持内心的安定,在忙碌中不忘利他的初心,这种智慧,对于现代人平衡物质与精神、自我与他人的关系,具有重要的启示意义。

图片中的寺院环境、传统服饰、文化活动等元素,也展现了佛教文化的当代传承与发展,法师并非固守传统,而是在保持佛法核心精神的同时,以现代人易于接受的方式弘法利生,在文化传承类图片中,年轻僧人使用平板电脑查阅古籍资料,传统与现代的碰撞中,体现出佛教文化与时俱进的活力,这种“守正创新”的态度,让古老的佛教文化在当代社会焕发出新的生机,吸引更多人关注、了解并参与到传统文化的传承中来。

普光明法师的图片远不止于视觉记录,它们是法义的载体、精神的映照、文化的纽带,透过这些图片,我们不仅看到了一位法师的修行足迹与弘法实践,更感受到了佛教智慧与慈悲的永恒价值,在图像传播的时代,这种“以像弘法”的方式,无疑为佛教的当代传播开辟了新的路径,也让更多人得以通过直观的影像,触摸到佛法的温度与深度,在纷繁复杂的世界中找到内心的安宁与方向。

相关问答FAQs

Q1:普光明法师的图片是否可以自由转载和使用?使用时需要注意哪些版权问题?

A:普光明法师的图片通常由寺院或相关弘法机构发布,版权归其所有,自由转载和使用需遵循“非商业性使用”原则,并注明图片来源及作者;若用于商业目的(如出版、广告等),需提前获得版权方书面授权,避免侵权,使用时应尊重法师形象及图片所传达的宗教文化内涵,不得进行歪曲、篡改或不当解读,保持对佛教文化的敬畏之心。

Q2:通过普光明法师的图片,如何更好地理解佛教修行中的“慈悲”与“智慧”?

A:可通过观察图片中的细节与场景来体悟:在慈善公益类图片中,法师与弱势群体互动时的平等姿态、温暖笑容,体现的是“无缘大慈,同体大悲”的慈悲精神——不问亲疏、不计得失,对一切生起关怀之心;在禅修与讲经类图片中,法师沉静的神态、专注的眼神,以及对经典的深入阐释,则展现了“般若智慧”的特质——通过观照内心、学习经典,破除无明,洞察事物本质,慈悲与智慧一体两面,慈悲是智慧的实践,智慧是慈悲的导向,二者在法师的修行中相辅相成,缺一不可。