在民间信仰的广阔谱系中,白无常作为阴间勾魂使者之一,以其独特的形象与文化内涵深入人心,白无常管哪个寺庙”这一问题,实则涉及民间信仰中神祇职能与寺庙供奉的复杂关联,需从白无常的身份职能、民间信仰逻辑以及寺庙类型等多维度展开分析。

白无常的身份与职能:从勾魂使者到“善恶判官”

白无常,又称“谢必安”,民间常称“活无常”“七爷”,与黑无常“范无救”(八爷)并称“黑白无常”,是道教与民间信仰中阴间的差役,负责勾取亡魂、引导逝者前往阴间,其形象鲜明:身着白袍,头戴高帽,帽上常书“一见生财”,面作笑容,手持哭丧棒或勾魂链,看似可亲,实则掌管生死簿,对阳间之人具有威慑力。

关于其起源,民间流传最广的传说是:谢必安与范无救为结拜兄弟,曾于雨中约定,谁先回家取伞便需等待另一人,谢必安因身材高大,让范无救先回,自己守诺冒雨等待,最终饿死;范无救则因回家取伞耽搁,返程时见谢必安已死,愧疚自尽,阎罗王感念二人守信,封其为“无常”,负责勾魂,谢必安为白无常,范无救为黑无常,这一传说将“信义”与“生死”结合,使白无常的形象超越了单纯的“恐怖符号”,被赋予“惩恶扬善”的道德教化功能。

在职能上,白无常并非“管”某一固定寺庙,而是作为阴间的“执行者”,与阳间寺庙的关联更多体现在“人鬼交界”的信仰逻辑中——寺庙作为人与神、人与鬼沟通的场所,自然需要勾魂使者这类“阴间差役”的存在,以平衡阴阳秩序。

民间信仰中“白无常”与寺庙的关联:并非“管辖”,而是“共处”

民间信仰中的“管”并非行政管辖,而是神祇职能在寺庙空间中的体现,白无常虽不“管理”寺庙,但其形象与职能常出现在特定类型的寺庙中,形成“人神鬼共处”的信仰生态,以下是常见涉及白无常的寺庙类型及逻辑:

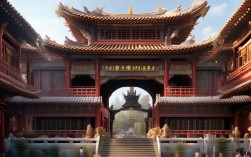

城隍庙:阴阳秩序的“中转站”

城隍庙是民间信仰中祭祀城隍神的场所,城隍神被视为“阴间地方官”,掌管一城亡魂、赏善罚恶,作为城隍的下属,黑白无常常以“勾魂差役”的身份出现在城隍庙中,尤其是配殿或偏殿,负责将亡魂押送至城隍处审判,上海城隍庙、福州城隍庙等著名庙宇中,均设有黑白无常塑像,其位置多在城隍爷身后或两侧,象征“听命于城隍,执行勾魂之职”。

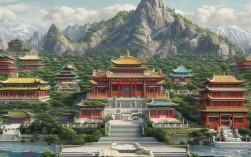

东岳庙:掌管生死轮回的“总部”

东岳庙祭祀东岳大帝,道教中认为东岳大帝掌管人间生死轮回,是阴间最高神祇之一,在部分地区的东岳庙(如北京东岳庙、泰山岱庙)中,黑白无常会被作为“七十二司”下属的差役出现,负责“轮回司”“恶鬼司”等部门的勾魂事务,此类寺庙中的白无常形象更强调其“执行者”身份,与东岳大帝共同构成完整的阴间管理体系。

地方阴庙与“无常庵”:专祀白无常的小型庙宇

在南方部分地区(如福建、广东、台湾),存在专门祭祀白无常或黑白无常的小型庙宇,俗称“无常庵”“将军庙”或“七爷庙”,这类庙宇规模通常较小,多位于村口、路边或墓地附近,供奉目的并非“祈福”,而是“禳灾”——民间认为白无常掌管“无主孤魂”与“恶鬼”,祭祀他可避免亡魂作乱,保佑地方安宁,福建泉州的“白无常庙”,会定期举行“祭孤”仪式,由道士诵经,焚烧纸钱,安抚亡魂,白无常在此类庙宇中既是“勾魂者”,也是“守护者”。

佛教寺庙中的“护法”角色:从鬼差到护法神

在部分佛教寺庙中,白无常的形象会被转化为“护法神”,尤其是禅宗寺院,佛教传入中国后,与民间信仰融合,将黑白无常吸纳为“地府护法”,负责守护寺院、驱赶邪祟,此类寺庙中的白无常形象会弱化其“恐怖”特质,手持法器(如降魔杵)而非哭丧棒,面容威严而非狰狞,例如杭州灵隐寺的部分配殿中,可见类似形象的护法神,实为民间信仰与佛教文化融合的结果。

不同类型寺庙中白无常的角色对比(表格)

| 寺庙类型 | 供奉主体 | 白无常角色 | 文化意义 | 代表例子 |

|---|---|---|---|---|

| 城隍庙 | 城隍神 | 阴间勾魂差役,城隍下属 | 维护阴阳秩序,审判亡魂 | 上海城隍庙、福州城隍庙 |

| 东岳庙 | 东岳大帝 | 掌管轮回的执行者,东岳下属 | 掌管生死,强化神权权威 | 北京东岳庙、泰山岱庙 |

| 地方阴庙(无常庵) | 白无常/黑白无常 | 无主孤魂的守护者,禳灾驱邪 | 安抚地方亡魂,保佑社区安宁 | 福建泉州白无常庙 |

| 佛教寺庙 | 佛菩萨、护法神 | 融合后的护法神,驱邪守寺 | 佛教与民间信仰的文化融合 | 杭州灵隐寺(部分配殿) |

地域差异:南方“专祀”与北方“附属”的信仰特点

白无常与寺庙的关联存在明显的地域差异:南方地区(尤其是闽粤台)因民间信仰盛行,存在大量专祀白无常的小型庙宇,信仰功能更偏向“禳灾”“安魂”;北方地区则以城隍庙、东岳庙等大型寺庙为主,白无常多以“附属神祇”身份出现,信仰功能更强调“秩序”与“审判”,这种差异与南方历史上移民文化、宗族社会结构有关——频繁的人口流动与宗族竞争,使地方对“无主孤魂”的安抚需求更高,从而催生专祀白无常的庙宇;北方则因政治中心集中,神权体系更完善,白无常被纳入城隍、东岳等大型神祇的管辖体系。

文化意义:从“恐怖符号”到“道德警示”

白无常虽以“勾魂者”形象出现,但其文化内涵远不止于此,在民间信仰中,白无常的“一见生财”帽字与“笑容”面容,暗含“阳间财富终为空,唯有善恶留身后”的警示;他与黑无常的“一白一黑”“一善一恶”组合,则象征“善恶有报,天道轮回”,这种道德教化功能,使白无常成为民间“劝善”文化的重要载体——寺庙中供奉白无常,不仅是对阴间秩序的敬畏,更是对阳间世人的提醒:行善者死后可安息,作恶者将遭勾魂之罚。

相关问答FAQs

Q1:白无常和黑无常有什么区别?为什么民间常说“一见生财”?

A:白无常(谢必安)与黑无常(范无救)的区别主要体现在形象、职能与象征意义上:形象上,白无常穿白袍、戴白帽、面带笑容,黑无常穿黑袍、戴黑帽、面容严肃;职能上,白无常主要负责勾取“善魂”或“无主孤魂”,黑无常则勾取“恶魂”;象征意义上,白无常的“一见生财”帽字,暗含“阳间财富如浮云,死后方知善恶重”的警示,提醒世人莫贪财行恶,而黑无常则代表“惩恶”的威严,民间将二者并称,形成“黑白分明、善恶有报”的完整信仰逻辑。

Q2:普通人可以去供奉白无常的寺庙吗?需要注意什么?

A:可以,供奉白无常的寺庙(如城隍庙、无常庵等)多为开放性场所,普通人可前往参观或祭祀,但需注意民间信仰的礼仪规范:一是保持敬畏之心,避免嬉笑打闹;二是在专祀白无常的小庙中,祭祀以“纸钱、香烛、清茶”为主,不宜供奉荤腥(因白无常为阴神,饮食习俗与阳间不同);三是若为“禳灾”目的,可请道士诵经或书写“平安符”,但需遵循庙宇规定,避免封建迷信活动,部分佛教寺庙中的白无常形象已转化为护法神,参观时需遵守佛教礼仪,如不随意触碰神像、保持安静等。