丽江的佛教历史源远流长,作为滇西北地区多民族文化交流的重要载体,其发展脉络既与中原佛教传播一脉相承,又深受藏传佛教影响,同时与纳西族本土信仰深度融合,形成了独具特色的宗教文化景观,从唐宋时期的初步传入,到元明清时期的鼎盛发展,再到近现代的传承与复兴,佛教在丽江不仅是一种宗教信仰,更深刻影响了当地的社会结构、艺术审美与民俗生活。

历史沿革:从边缘到中心的佛教传播

丽江佛教的传入与演变,与茶马古道的繁荣、中央王朝的治理策略及地方政权的扶持密不可分,唐宋时期,随着南诏、大理国与中原及吐蕃的文化交流,佛教开始沿茶马古道传入丽江,当时的丽江(时称“么些”)尚处于部落社会,佛教的传入以零星僧侣和民间信仰为主,尚未形成系统化的宗教体系。

元朝统一后,丽江纳入中央王朝版图,蒙古统治者对藏传佛教的推崇,为藏传佛教在丽江的传播提供了契机,丽江土司阿甲阿得(即木得)归顺明朝后,被朱元璋赐姓“木”,开启了木氏土司对丽江近500年的统治,木氏土司积极推行“文教兴邦”政策,一方面派遣子弟赴中原学习汉文化,引入汉传佛教;另一方面加强与西藏宗教界的联系,迎请藏传佛教高僧到丽江传法,使得佛教在丽江逐渐从边缘走向中心,成为社会上层建筑的重要组成部分。

明清时期是丽江佛教的鼎盛期,木氏土司先后修建了福国寺、文峰寺、指云寺、普贤寺等著名寺院,这些寺院不仅成为宗教活动中心,也成为滇西北地区的文化教育枢纽,福国寺被明神宗赐名为“大藏经寺”,收藏有明代官刻《大藏经》,成为滇西北佛教经典的传播中心;文峰寺则培养了大量藏传佛教僧侣,其“扎仓”(学院)制度与西藏拉萨三大寺一脉相承,吸引了周边藏、纳西、彝等民族信徒前来学法,清朝中后期,随着汉传佛教的进一步渗透和本土化,丽江佛教形成了汉传、藏传及本土信仰多元共存、相互融合的局面。

多元流派:汉藏佛教与本土信仰的共生

丽江佛教最显著的特点是“多元共生”,汉传佛教、藏传佛教与纳西族本土东巴教长期互动,形成了你中有我、我中有你的宗教文化生态。

藏传佛教在丽江的影响尤为深远,以噶举派(白教)和格鲁派(黄教)为主,噶举派传入较早,因木氏土司的扶持而迅速发展,福国寺、指云寺均为噶举派寺院,其教义强调“大手印”修法,注重密宗实践,与纳西族原始信仰中对自然神灵的崇拜有共通之处,易于被民众接受,格鲁派则在清朝得到官方支持,文峰寺作为格鲁派在滇西北的重要寺院,设有“四林”(指云寺、文峰寺、玉峰寺、普贤寺)管理局,统领周边藏传佛教事务,其严格的学修制度和活佛转世体系,强化了佛教在丽江的社会组织功能。

汉传佛教的传入稍晚,但木氏土司的推崇使其逐渐扎根丽江,汉传佛教以禅宗、净土宗为主,寺院多建于丽江坝区,如丽江古城内的净莲寺、白马龙潭寺等,其建筑风格、造像艺术和仪式规范均遵循汉地传统,与藏传佛教的寺院形成鲜明对比,汉传佛教的“忠孝”“因果”等伦理观念,与儒家文化相结合,影响了丽江士绅阶层和普通民众的价值取向。

东巴教作为纳西族本土信仰,虽不属于佛教范畴,但与佛教长期互动,形成了“佛教为表、东巴为里”的民间信仰格局,东巴教吸收了佛教的“轮回”“业报”等概念,将其融入东巴经的教义中;在仪式中,东巴祭司会借用佛教的法器(如法铃、法鼓)和神灵符号(如观音、文殊);而佛教寺院也常将东巴教的“署”(自然神)信仰纳入护法体系,形成了“三教合一”的独特现象。

寺院与建筑:融合汉藏纳西风格的宗教空间

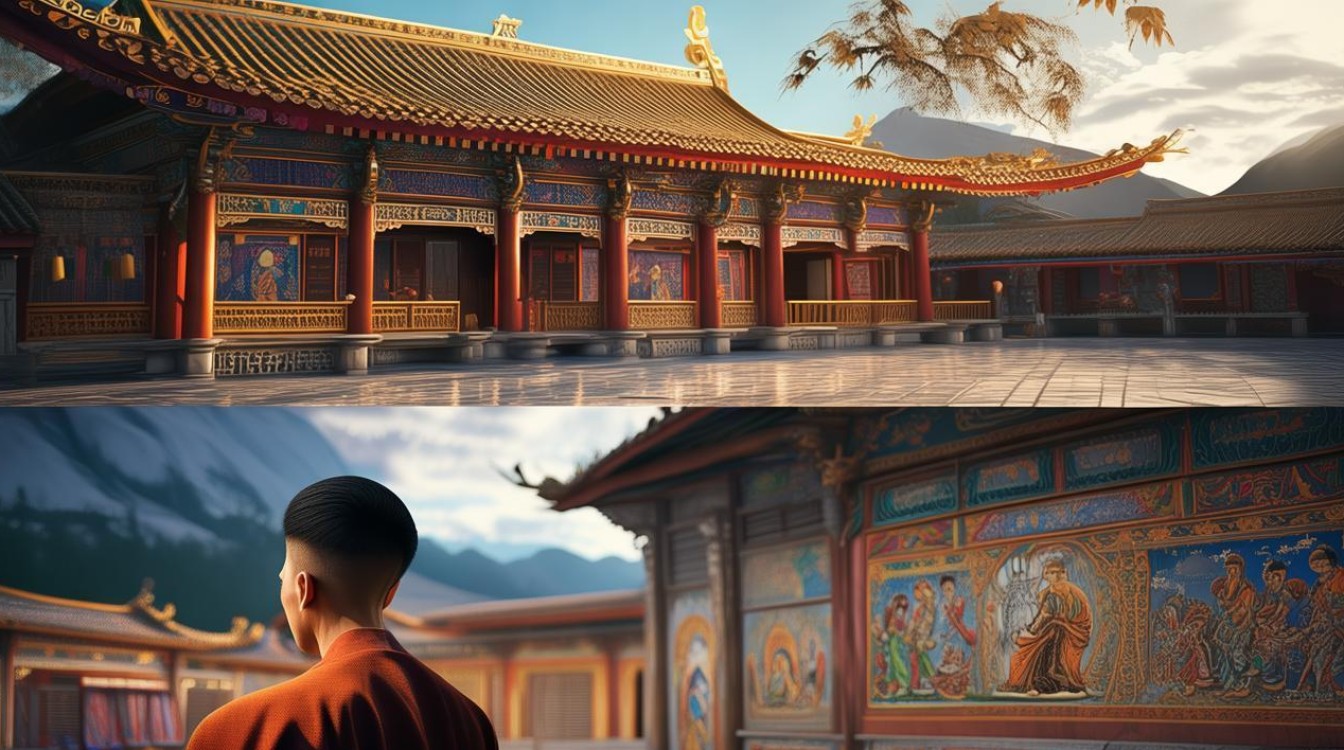

丽江佛教寺院是多元文化融合的直观体现,其建筑风格既保留了藏传佛教的雄浑厚重,又吸收了汉传佛教的精巧雅致,同时融入了纳西族传统建筑的元素,形成了独具特色的“丽江风格”。

以福国寺为例,该寺始建于明代,位于玉龙雪山南麓,原为藏传佛教噶举派寺院,后因明神宗赐名“大藏经寺”,逐渐兼具汉藏特色,寺院整体依山而建,沿中轴线依次分布着山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼等建筑,大雄宝殿采用汉式歇山顶,屋脊饰以琉璃瓦和鸱吻,而殿内的佛像布局和壁画则藏传佛教风格浓郁,壁画内容既有释迦牟尼生平,也有纳西族的创世神话“创世纪”,体现了宗教与本土文化的融合。

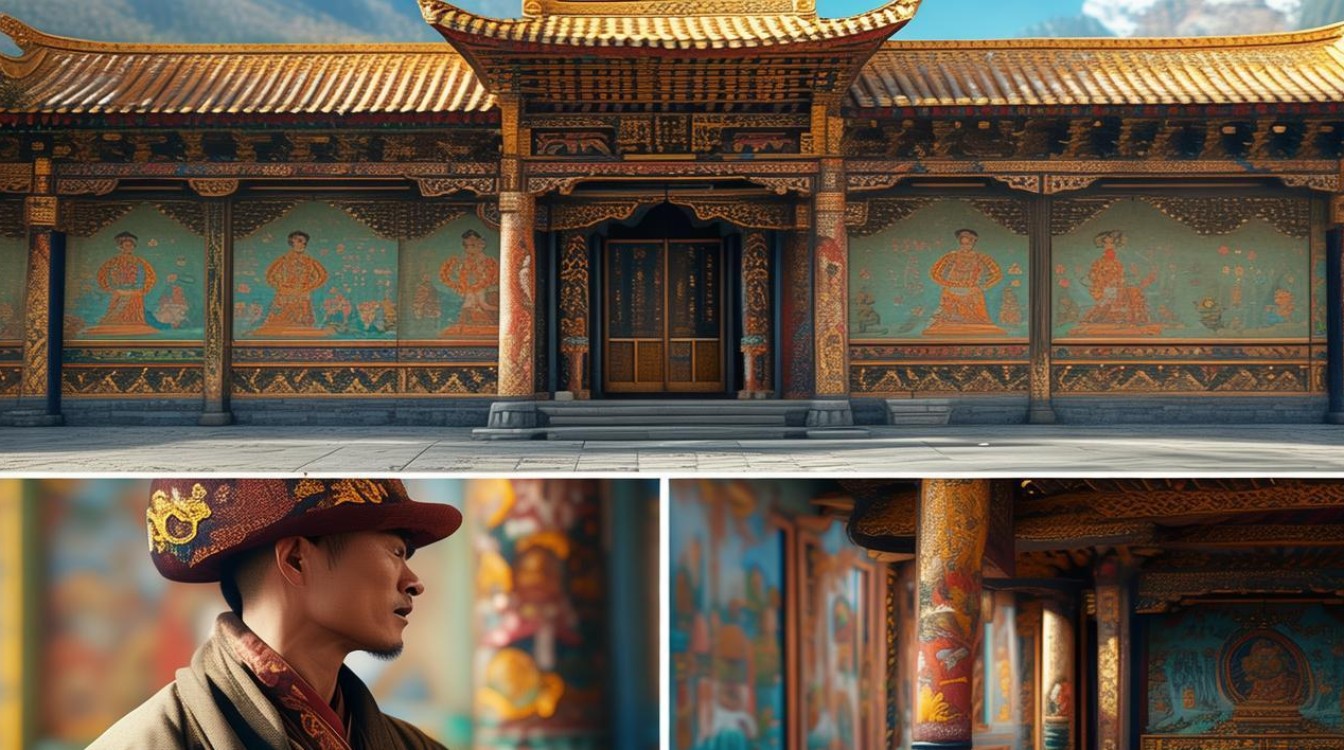

文峰寺则体现了藏传佛教的典型风格,寺院建筑群以藏式碉楼为主,墙体用石块垒砌,厚达1.5米,窗户较小,既保暖又防风,屋顶为平顶,饰以法轮、金鹿等藏传佛教符号,寺内的“扎仓”学院设有显宗院、密宗院,课程包括五部大论(因明学、中观学、般若学、俱舍学、戒律学),学制长达15年,培养了一批精通藏传佛教的“格西”(佛学博士)。

丽江寺院的选址也颇具特色,多建于山麓、湖畔或古村落中,如玉峰寺位于玉龙雪山与白沙古镇之间,普贤寺黑龙潭畔,既体现了佛教“依山傍水”的选址理念,又与丽江的自然景观融为一体,形成了“山水禅意”的审美意境。

文化融合:佛教与纳西社会生活的深度交织

佛教在丽江的发展,不仅是宗教的传播,更是文化与社会的深度融合,在艺术领域,丽江佛教壁画、唐卡、雕塑等艺术作品,融合了汉、藏、纳西三族的技艺风格,白沙壁画是明代丽江佛教艺术的代表作,其内容既有佛教题材(如“观音普度”“佛本生故事”),也有纳西族的生活场景(如“打猎”“耕种”),线条流畅,色彩鲜艳,被誉为“丽江艺术的百科全书”。

在民俗生活中,佛教节日与纳西传统节日相互渗透,形成了独特的文化现象,正月十五的“棒会”(庙会)既是佛教的“上元节”,也是纳西族的“祭天”延续,人们既到寺院祈福烧香,也参与传统的“打跳”(歌舞)、商品交易,场面热闹非凡;农历四月的“浴佛节”,纳西族信徒会到黑龙潭、玉水寨等地用清水沐浴佛像,同时举行“祭署”仪式,感谢自然神灵的恩赐。

在社会教育方面,佛教寺院曾是丽江最重要的教育机构,文峰寺、福国寺等寺院设有“喇嘛学院”,不仅教授佛学经典,还传授藏文、汉文、历算、医学等知识,培养了大批文化人才,直到近代,丽江的许多文人、学者都有寺院修行的经历,佛教的“慈悲”“智慧”理念成为纳西族文化的重要组成部分。

当代传承:佛教文化的保护与活化

进入现代社会,丽江佛教在经历了战乱和政治运动的冲击后,逐渐得到恢复与发展,20世纪80年代以来,随着宗教政策的落实,丽江的福国寺、文峰寺、指云寺等寺院相继修复,重新开展宗教活动,随着丽江旅游业的兴起,佛教文化成为当地文化旅游的重要资源,寺院通过举办禅修体验、佛教文化节等活动,吸引了大量游客,实现了宗教保护与文化活化的双赢。

玉峰寺每年举办的“雪山禅修营”,结合玉龙雪山的自然景观与佛教的禅修文化,让游客在体验“静坐”“诵经”的同时,感受纳西族与自然和谐共生的理念;文峰寺则与西藏佛学院合作,开设“滇藏佛教文化交流班”,培养年轻僧侣,传承藏传佛教文化,丽江的佛教艺术也得到了重视,白沙壁画被列为国家级文物保护单位,相关的壁画修复和数字化保护工作正在推进,为后人保留了珍贵的文化遗产。

相关问答FAQs

Q1:丽江佛教与藏传佛教的关系是什么?为什么藏传佛教在丽江影响深远?

A1:丽江佛教与藏传佛教关系密切,尤其在元明清时期,藏传佛教(以噶举派、格鲁派为主)是丽江佛教的主流,其影响深远的原因主要有三:一是地理邻近,丽江与西藏接壤,茶马古道促进了宗教交流;二是政治支持,木氏土司和清朝统治者积极扶持藏传佛教,将其作为巩固统治的工具;三是文化共鸣,藏传佛教的密宗修行、自然崇拜等理念与纳西族东巴教有相似之处,易于被当地民众接受,形成了“藏传佛教为表、东巴教为里”的融合模式。

Q2:丽江佛教文化中,纳西族本土元素有哪些具体体现?

A2:纳西族本土元素在丽江佛教中主要体现在三个方面:一是建筑融合,寺院选址常结合纳西族的“风水”观念,如依山傍水、与自然景观和谐共存;二是艺术题材,佛教壁画、唐卡中融入纳西族的创世神话、生活场景(如“创世纪”“牧象图”);三是信仰仪式,佛教节日与纳西族传统祭祀结合,如“浴佛节”同时举行“祭署”仪式,佛教法器(如法铃、法鼓)被用于东巴教仪式,形成了“三教合一”的民间信仰格局。