在佛教寺庙或宗教场所,我们有时会看到菩萨像被布覆盖,这一现象看似简单,实则蕴含着丰富的宗教内涵、文化象征与仪轨传统,从宗教仪轨到哲学思想,从民俗信仰到物质保护,“菩萨用布盖住”的行为跨越时空,成为佛教文化中一个独特的符号,要理解这一现象,需从多个维度展开分析。

宗教仪轨中的“覆藏”:从凡夫到圣者的转化

佛教中,佛像、菩萨像的“覆布”行为,最早可追溯至印度佛教早期的造像仪轨,在佛教经典《造像度量经》及后续的律藏文献中,明确规定了佛像制作与安置的规范,覆藏”是重要环节之一,传统认为,新铸造或雕塑完成的菩萨像,在未举行“开光”仪式前,属于“未显圣相”的状态,需用布(多为黄、红等庄严色)覆盖,以区别于凡俗器物,这种覆盖并非“隐藏”,而是通过“遮蔽”实现“转化”——如同母体孕育胎儿,布象征着菩萨从“法身”示现“报身”“应身”的过渡阶段,等待通过仪式赋予其“灵性”与“接引信众”的宗教功能。

开光仪式中,高僧会诵经持咒,为菩萨像“开光点眼”,此时揭去覆盖的布,象征菩萨“显圣”,从无到有地接引众生,这种“覆藏—开光—显圣”的流程,本质是佛教“方便法门”的体现:通过外在仪式强化信众对“菩萨慈悲愿力”的信仰,将物质造像升华为精神寄托,在特定法会(如水陆法会、盂兰盆会)中,为避免“非时礼敬”(如在不当时间或状态下礼拜菩萨),也会临时用布覆盖,体现对仪轨的严格遵循。

象征意义:“不露相”与“庄严”的辩证统一

“菩萨用布盖住”更深层的意义,源于佛教“相由心生”“凡所有相,皆是虚妄”的哲学思想。《金刚经》云:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”菩萨作为“觉悟者”的象征,其本质是“无相”的慈悲与智慧,而非外在的塑像本身,用布覆盖,正是为了破除信众对“相”的执着——提醒他们:菩萨的真身不在木石泥塑中,而在对众生的悲心与自身的觉悟里。

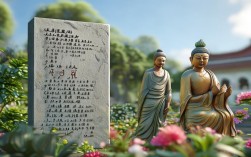

布的覆盖又强化了“庄严”的象征,佛教强调“庄严国土,利乐有情”,菩萨像的覆盖并非随意,而是选用具有宗教意义的布料:黄色象征“地大”,代表菩萨的愿力如大地般厚重;红色象征“火大”,代表菩萨的慈悲如火焰般温暖;白色象征“水大”,代表菩萨的清净如水般无染,这些颜色的布,既是对菩萨“德相”的外在彰显,也是通过视觉冲击营造“神圣空间”,让信众进入寺庙时,能从感官上感受到超越日常的“庄严氛围”,从而收摄身心,进入修行状态。

这种“遮”与“显”的辩证,恰是佛教中道的体现:不执着于“相”,亦不否定“相”的教化作用,如同《坛经》中慧能大师所言“若见时人见非人,前尘毕竟空无相”,布的覆盖,既是对“虚妄相”的遮蔽,也是对“真实相”的引导。

文化传统与民俗信仰:敬畏之心的物化表达

在中国化的佛教文化中,“菩萨用布盖住”还融合了本土的敬畏传统与民俗心理,古代中国有“敬天法祖”的信仰,认为神佛、祖先的灵物需“洁净”“隐秘”,不可随意触犯,寺庙中的菩萨像作为“圣物”,其覆盖行为与帝王“黄绫盖玉玺”、民间“红布盖神主牌”的逻辑一脉相承,都是通过“物理隔离”表达对神圣对象的敬畏。

民间还流传着“煞气”与“灵气”的观念:认为未受戒的普通人或“不洁之人”(如产妇、丧者)靠近菩萨像,会冲撞其“灵气”,而布的覆盖能形成“屏障”,保护菩萨像不受“侵扰”,这种观念虽未见于经典,却反映了信众对“菩萨清净”的朴素认知,也体现了佛教与中国传统民俗的融合——宗教仪轨在传播中,会吸收本土文化元素,以更贴近信众的生活方式。

不同地域的覆盖习俗也略有差异:南方寺庙多使用红布,象征“吉祥热烈”;北方寺庙则偏爱黄布,象征“尊贵庄严”;藏传佛教中,还会用“哈达”(白色丝绸)覆盖菩萨像,寓意“纯净供养”,这些差异,既是地域文化的体现,也是佛教“随缘应化”的证明。

功能性的保护:物质与精神的双重守护

除了宗教与文化意义,“菩萨用布盖住”还具备实际的物质保护功能,古代寺庙的菩萨像多为木雕、泥塑、铜铸等材质,长期暴露在空气中易受灰尘、油烟、虫蛀侵蚀,用布覆盖,能有效减少灰尘附着,避免阳光直射导致材质老化(如木雕开裂、铜像氧化),尤其在潮湿或干燥地区,布的缓冲作用能调节环境对造像的影响。

这种保护功能,本质上也是“护法”精神的延伸:佛教认为,损坏佛像、菩萨像是“重罪”,而保护造像则是“积德”的行为,用布覆盖,既是信众对物质造像的呵护,也是对“菩萨愿力”的守护——如同护法神护持佛法,信众通过日常的“覆盖”行为,参与到对宗教圣物的保护中,实现“物质—精神”的双重修行。

常见布料颜色与象征意义对照表

| 布料颜色 | 常见对应菩萨 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 黄色 | 地藏菩萨、弥勒菩萨 | 愿力如大地、尊贵庄严 |

| 红色 | 观音菩萨 | 大悲喜舍、吉祥圆满 |

| 白色 | 药师佛、阿弥陀佛 | 清净无染、离垢光明 |

| 绿色 | 文殊菩萨(部分仪轨) | 生生不息、智慧增长 |

| 蓝色 | 金刚手菩萨(密宗) | 降伏烦恼、护持正法 |

相关问答FAQs

Q1:为什么有些菩萨像常年用布盖住,而有些只在特定仪式时覆盖?

A:菩萨像的覆盖方式与其“状态”和“功能”相关,常年覆盖的多为两种情况:一是“未开光”的新像,需等待仪式赋予“灵性”;二是具有特殊宗教意义的法相(如密宗的“忿怒相”菩萨),因象征“降伏烦恼”,为避免信众仅关注外在形象而忽略内在教义,需长期覆盖以示“不露相”,特定仪式时覆盖(如法会前、闭关期间),则多为仪轨要求,如“净坛”时需暂时覆盖,以清除坛场“杂气”,或“收光”时覆盖,表示仪式结束,菩萨像回归“静住”状态。

Q2:覆盖菩萨像的布可以随意处理吗?旧布有什么讲究?

A:覆盖菩萨像的布被视为“圣物”,不可随意丢弃或作他用,传统处理方式有两种:一是“火化”,即通过焚烧将布的“灵性”回归虚空,象征“供养诸佛”;二是“寺庙回收”,由僧人将旧布洗净后,用于制作“小佛幡”“经包”等宗教物品,继续发挥“庄严道场”的作用,信众若私自将旧布做抹布、衣物等,被认为是对“圣物”的不敬,可能招致“折损福报”的担忧,旧布的处理需遵循宗教规范,体现对信仰的敬畏。