佛教建筑是三宝安住、众生修行的道场,其建造需遵循“法语”——即契合佛法义理的准则,从选址到竣工,每一环节皆以“庄严国土、利乐有情”为旨归,这些法语不仅是施工指南,更是佛法智慧在物质世界的呈现,旨在通过建筑传递“诸恶莫作,众善奉行”的教义,使信众于目之所及、身之所触中熏习正念。

选址是建房的首要环节,佛教重“清净”与“契机”。《华严经》云“安住清凉地,远离于热恼”,故需远离屠宰场、坟场、屠宰场等杀生、浊秽之地,选山林幽静、水草丰茂之所,既合“依止自然”的生态观,亦为修行者提供远离尘缘的环境,同时需“方便接众”,交通便利,体现“佛法在世间,不离世间觉”的精神,如《大杂阿含经》言“为诸天人说法,令其获益”,道场选址当兼顾出离与入世,使信众易近法味,还需考虑“地脉祥和”,非仅指风水,更需地质稳固、无灾害隐患,喻“修行需根基牢固,方能成就”。

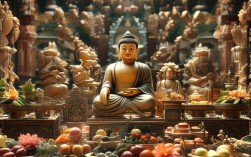

布局设计以“中道”为纲,轴线对称,主次分明,体现佛教“万法归一”的宇宙观,核心殿宇如大雄宝殿居中,供奉释迦牟尼佛,象征“佛为心”;两侧配殿如钟楼、鼓楼、客堂、斋堂等,环绕主殿,喻“法”与“僧”和合辅弼,殿宇功能各有深意:山门为入道之门,弥勒殿笑迎众生,提醒“大肚能容”;天王殿护法护教,警示“降伏其心”;藏经楼珍藏法宝,象征“法灯不灭”;禅堂止观双运,体现“禅为定体”;讲堂弘法利生,对应“慧由生”,这种布局不仅是空间规划,更是修行次第的物化——从初发心(入山门)到正信(见佛)、修行(坐禅)、闻法(听经)、最终成就(藏经),形成完整的修学闭环。

材料与工艺体现佛教“惜福”与“精诚”的思想,材料取天然之材,如木材取之有度,石材就地取材,避免过度开采,践行“少欲知足”的戒律;工艺重“巧夺天工”而非“奢华铺张”,梁柱需严丝合缝,喻“修行需精进不懈”;雕刻图案多选用莲花(清净无染)、法轮(运转不息)、宝相花(庄严殊胜),避免世俗繁复纹样,使艺术成为佛法的注脚,施工前工匠需诵“愿以手造之善,成就众生之福”,施工中秉持“步步踏实”,如《华严经》所言“一切唯心造”,每一砖瓦皆承载发心,最终成就“道场”。

施工过程中的法语是凝聚发心、提醒正念的重要载体,破土动工时,主法者诵“启建道场,为利众生,三宝加被,龙天护佑”,祈求护法护持;奠基时洒净,以甘露水、杨枝遍洒,祛除无明烦恼,象征“心净则国土净”;上梁是关键环节,需唱偈“梁如佛脊,撑持正法;瓦如宝檐,荫护群生”,并悬挂“国泰民安”“风调雨顺”等红幅,体现“佛法不离世间法”;竣工后举行“佛像开光”仪式,诵“开眼见佛,开悟见性”,使建筑真正成为“有佛法”的道场,而非 mere 建筑。

建筑的精神内涵在于“庄严”与“实用”的统一,庄严是外在的表法,佛像的慈悲相、殿宇的飞檐翘角、经幡的飘动,皆是为了引发众生对三宝的恭敬心;实用是内在的悲心,客堂的接引、斋堂的过堂、寮房的安住,皆是为了满足信众的修行需求,如《盂兰盆经》言“若能以饭食、卧具、医药供养十方僧众,借此功德,令现在父母乃至七世父母得离饿鬼之苦”,建筑的功能布局正是将这种“孝亲报恩”“慈悲济世”的思想落到实处,使信众在日常生活中践行佛法。

佛教建房法语的核心是“心法”——以菩提心为体,以慈悲为用,以庄严为相,建筑不仅是砖瓦木石的聚合,更是三宝精神的载体,是连接众生与解脱的桥梁,正如《坛经》所言“菩提只向心觅,何劳向外求玄”,道场之庄严,终究在于人心之庄严;建筑之坚固,终究在于道心之坚固,唯有以“上求佛道,下化众生”的发心去建造,方能成就真正利益众生的佛教道场。

相关问答FAQs

问:佛教建房选址时,除了风水,是否还有更重要的教义考量?

答:风水仅为辅助参考,核心教义是“慈悲”与“契机”,首要考量“护生”,避免选址于杀生场、屠宰场等违背“不杀生”戒律之地,体现佛教对生命的尊重;其次需“接众”,兼顾交通便利性,使信众易近法味,践行“普度众生”的慈悲愿;再者需“清净”,远离喧嚣市井,为修行者提供静心环境,如《遗教经》言“愦闹之处,非修道场”,风水可调,但发心不可改,选址的根本是让建筑成为“利乐有情”的载体,而非执着于“吉凶”相术。

问:现代佛教建筑在设计中如何平衡传统与现代?

答:传统是法脉传承之根,现代是适应时代之用,平衡的关键在于“契理契机”,传统布局(如中轴线、殿宇功能)需保留,如大雄宝殿居中、藏经楼独立设置,延续佛教“佛、法、僧”三宝和合的文化符号;现代设计可融入环保理念(如节能建材、雨水回收系统),体现“依正不二”的生态观;增设无障碍设施(如坡道、盲文导览),践行“平等普度”的慈悲心;装饰上可简化繁复雕刻,以简约线条传递“空性”智慧,避免过度商业化,核心是以“庄严国土、利乐有情”为准则,守护传统法脉的同时,让建筑成为连接古老智慧与现代众生的桥梁。