护国寺庙之所以被称为“护国”,并非指其具备军事防御能力或直接参与国家保卫战,而是从历史传承、宗教象征、社会功能和文化精神等多个维度,体现出对国家、民族和民众的深层守护意义,这种“护国”职能,既是特定历史背景下的文化产物,也承载了超越时空的精神价值,成为中华文明中“家国同构”理念的独特载体。

从历史传承来看,护国寺庙的命名往往与国家重大事件或皇室意志紧密相关,以北京护国寺为例,其始建于元代,初名“大护国仁王寺”,是元世祖忽必烈为纪念元朝统一、护佑江山社稷而下令修建的皇家寺院,元代统治者推崇藏传佛教,将佛教护法神与国家守护神相结合,通过皇家寺院的神圣性强化政权的合法性,此时的“护国”直接体现了国家意志与宗教信仰的融合,明清时期,护国寺虽历经兴衰,但其名称中的“护国”二字被保留下来,成为连接不同朝代的文化符号,类似案例还有四川峨眉山的护国寺,相传为明代万历年间为平叛叛乱、祈求国泰民安而建,寺名“护国”承载了民众对和平的渴望与对国家统一的期盼,可以说,护国寺庙的诞生,本身就是国家意志与民间心愿共同作用的结果,其“护国”职能从命名之初就被赋予了历史使命。

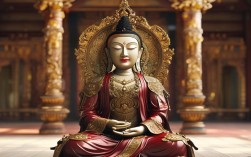

从宗教象征层面分析,护国寺庙的“护国”职能源于佛教“护国佑民”的思想教义,佛教经典中早有“护国三经”(《仁王护国般若波罗蜜经》《守护国界主陀罗尼经》《金光明最胜王经》),强调通过诵经、礼佛、弘法等方式护持国土、安定众生,护国寺庙作为这些思想的实践载体,通过定期举行“护国法会”“为国祈福”等宗教仪式,将抽象的“护国”理念转化为具体的宗教实践,唐代长安的青龙寺、大兴善寺等密宗寺院,曾为国家举办过大规模的护国法会,祈求风调雨顺、边疆安宁;近代以来,抗战时期不少佛教界人士在护国寺庙组织“佛教护国团”,通过捐款捐物、救护伤员、宣扬抗战精神等方式践行“护国”理念,这些宗教活动虽无硝烟,却通过凝聚人心、净化社会风气,为国家的稳定与发展提供了精神支撑,体现了“佛法不离世间法”的护国智慧。

在社会功能维度,护国寺庙在历史上长期扮演着“社会稳定器”的角色,其“护国”职能通过多元化的社会服务得以实现,古代中国,政府行政力量难以深入基层,而寺庙往往分布在城乡各地,成为民众重要的公共空间,护国寺庙凭借其宗教资源和社会公信力,承担了慈善救济、教育普及、医疗救助等多重职能,灾年时期,寺庙常开设“粥厂”“栖流所”收容难民;一些护国寺设有“义学”,为贫困子弟提供教育;僧人还精通医术,用草药为民众治病,这些行为虽非直接“保卫国家”,却通过维护社会秩序、保障民生,间接巩固了国家根基,寺庙还是文化交流的重要场所,文人墨客在此吟诗作画,商旅在此歇脚交易,不同民族、阶层的人在共同的信仰空间中和谐共处,这种“和而不同”的社会氛围,本身就是对国家统一与民族团结的无形守护。

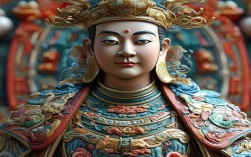

从文化遗产角度看,护国寺庙是中华文明“以文化人、以文护国”的生动体现,许多护国寺庙历经千年沧桑,保存了大量的建筑、雕塑、壁画、典籍等文化遗产,成为民族记忆的“活化石”,山西大同的华严寺(曾为辽金皇家护国寺)内,尚存辽代彩塑、明代壁画,其艺术价值不仅是佛教文化的瑰宝,更折射出古代中国的工艺水平与审美取向;浙江宁波的保国寺(北宋敕建护国寺)以其精湛的木构建筑技艺闻名,展现了古代工匠的智慧,成为建筑史上的典范,这些文化遗产在战乱或动荡时期,往往因寺庙的神圣性而得以幸存,避免了大规模破坏,成为后世研究历史、传承文化的根基,守护这些文化遗产,就是守护民族的根与魂,这种“文化护国”的深层意义,超越了单纯的物质层面,直指国家认同与民族精神的延续。

| 历史时期 | 代表护国寺 | 护国行为体现 | 历史意义 |

|---|---|---|---|

| 元代 | 北京护国寺 | 皇家敕建,融合藏传佛教护法思想 | 强化政权合法性,确立“护国”象征 |

| 明代 | 峨眉山护国寺 | 为平叛祈福,寄托民众和平愿望 | 体现国家意志与民间心愿的统一 |

| 抗战时期 | 重庆罗汉寺 | 佛教护国团组织救护、宣传抗战 | 宗教力量融入民族救亡运动 |

| 现代社会 | 各地护国寺 | 保护文化遗产、举办文化活动 | 传承民族精神,增强文化认同 |

相关问答FAQs:

问:护国寺庙的“护国”是否具有军事防御功能?

答:护国寺庙的“护国”并非指军事防御,历史上,寺庙作为宗教场所,通常不参与军事行动,其“护国”职能主要体现在精神层面(如祈福弘法)、社会层面(如慈善救济)和文化层面(如遗产保护),特殊时期(如抗战),部分寺庙可能通过组织救护、宣传等方式间接支持国家,但这并非其核心职能,也不同于军事防御。

问:现代护国寺庙的“护国”意义有何变化?

答:现代护国寺庙的“护国”意义从传统的“护佑江山社稷”转向“守护文化根脉、凝聚民族精神”,随着时代发展,其宗教功能逐渐弱化,而文化遗产保护、传统文化传承、社会公益服务等功能凸显,许多护国寺成为爱国主义教育基地,通过展示历史文物、举办文化活动,增强公众的文化自信与国家认同,这种“文化护国”是现代语境下的新内涵。