南少林寺作为中国佛教禅宗与武术文化的重要发源地之一,其“菩萨信仰”不仅承载着深厚的宗教内涵,更融合了地域文化与武术精神,形成了独特的信仰体系,南少林寺的菩萨信仰以大乘佛教为基础,结合民间信仰与少林武术的“禅武合一”理念,既体现了佛教的慈悲与智慧,也彰显了止戈为武、护法安民的武者精神。

南少林寺的历史可追溯至唐代,相传为嵩山少林寺的分寺,多分布于福建、广东等地,其中以莆田南少林寺、泉州南少林寺最为著名,作为禅宗祖庭,南少林寺的菩萨信仰以释迦牟尼佛为根本,同时供奉观音菩萨、达摩祖师、弥勒菩萨等,形成了以“护法、慈悲、觉悟”为核心的信仰格局,与北少林相比,南少林的菩萨信仰更注重与地方民俗的结合,例如在闽南、潮汕地区,信众常将南少林菩萨视为“武神”,祈求武术精进、祛邪避灾,这种信仰与当地尚武传统和海洋文化中的风险意识密切相关。

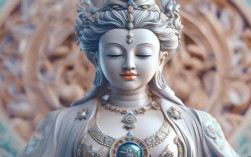

在具体的菩萨供奉中,观音菩萨在南少林信仰中地位突出,被视为“慈悲的象征”,她不仅救度众生,也被武术家奉为“武德之源”,强调习武者需以慈悲为怀,以武止斗而非恃强凌弱,达摩祖师作为禅宗初祖,在南少林信仰中既是禅法的传承者,也是武术的“精神始祖”,相传他将《易筋经》《洗髓经》传入少林,奠定了“禅武合一”的基础,因此南少林弟子常以“达摩精神”为指引,追求“以禅入武,以武修心”的境界,弥勒菩萨的“大肚能容”也被融入武术伦理,倡导习武者需有包容之心,不争一时之长短。

南少林菩萨信仰的文化内涵还体现在与武术实践的深度融合,在武术套路中常有“观音献掌”“达摩杖”等以菩萨命名的招式,这些招式不仅动作刚柔并济,更蕴含着对菩萨精神的模仿与致敬,寺院的武术训练常以“朝佛”为开端,以“诵经”为结束,将武术修炼视为一种修行方式,通过身体的磨砺达到心灵的觉悟,这种“武禅相融”的信仰模式,使南少林的菩萨信仰超越了单纯的宗教崇拜,成为武术文化的精神内核。

以下是南少林寺主要供奉菩萨及相关文化象征的简要梳理:

| 菩萨名称 | 核心职能 | 在南少林信仰中的意义 | 相关文化象征 |

|---|---|---|---|

| 释迦牟尼佛 | 根本本师 | 佛教创始人,象征觉悟与智慧 | 禅法传承,武术修行的终极目标 |

| 观音菩萨 | 慈悲救度 | 武德之源,倡导以武止斗、慈悲为怀 | 观音献掌,柔中带刚的武术招式 |

| 达摩祖师 | 禅宗初祖 | 禅武合一的奠基者,象征苦修与精神传承 | 易筋经,武术内功心法 |

| 弥勒菩萨 | 欢喜包容 | 倡导习武者豁达包容,不争不执 | 大肚能容,武术伦理的体现 |

相关问答FAQs

Q1:南少林寺的菩萨信仰与其他少林寺有何区别?

A1:南少林寺的菩萨信仰在继承北少林禅宗传统的基础上,更融合了南方地域文化与民间尚武精神,北少林以禅修为主,而南少林将菩萨信仰与武术实践紧密结合,观音菩萨被视为“武神”,达摩祖师的禅法与武术技艺被更突出地强调,形成了独具特色的“武禅信仰”体系,南少林的菩萨供奉还吸收了闽南、潮汕等地的民间信仰元素,如妈祖信仰的护海精神与观音菩萨的救度功能相结合,体现了海洋文化的影响。

Q2:南少林武术中的“菩萨招式”是否具有宗教实战意义?

A2:南少林武术中的“菩萨招式”(如“观音掌”“达摩剑”等)最初源于对菩萨形象的模仿与精神致敬,其动作设计融合了佛教艺术的柔美与武术的刚猛,并非单纯的宗教仪式,但这些招式的核心在于“以形写神”——通过外在动作体现菩萨的慈悲、智慧与坚韧,从而引导习武者修习武德、锤炼心性,从实战角度看,这些招式同样具备攻防技巧,只是更强调“止戈为武”的理念,即武术的最高境界不是争斗,而是通过武力维护和平与正义,这与佛教“护法”的思想高度契合。