玉,在中国文化中早已超越物质的范畴,被赋予“石之美者”的雅称,承载着“君子比德于玉”的精神追求,当玉与佛教中的菩萨、佛造像相遇,便碰撞出跨越千年的文化结晶——玉雕菩萨与佛造像,它们不仅是信徒心中的信仰寄托,更是工艺、美学与哲学的完美融合,诉说着东方文明对慈悲、智慧与觉悟的永恒向往。

玉的温润坚韧,恰与佛教所倡导的慈悲、坚定相呼应,古人认为玉“精光内蕴,质厚温润”,这与佛菩萨“内外明彻,清净无染”的特质不谋而合,早在佛教传入中国的初期,玉便因其稀缺与神圣,成为造像的重要材质,从魏晋南北代的古朴稚拙,到隋唐的丰满庄严,再到宋代的写实细腻,明清的精致繁复,玉雕菩萨与佛造像的演变,既是佛教中国化的历程,也是玉雕工艺发展的缩影。

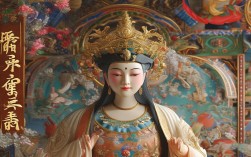

早期的玉雕佛造像受印度犍陀罗艺术影响,线条粗犷,佛像多高鼻深目,菩萨身姿略显僵硬,随着佛教与中国传统文化的融合,造像逐渐本土化:唐代菩萨造像丰腴饱满,衣纹流畅如水,面容含笑慈悲,体现盛唐的雍容气度;宋代则转向内敛写实,佛菩萨面容清秀,衣褶写实生动,仿佛能感受到衣料下的体温;明清时期,玉雕工艺达到巅峰,宫廷造像讲究“工必有意,意必吉祥”,菩萨手中的净瓶、杨柳,佛座的莲台、祥云,无不雕刻得精细入微,甚至镶嵌宝石、金银,彰显皇家气象。

玉雕菩萨与佛造像的题材丰富,常见的有释迦牟尼佛、阿弥陀佛、观音菩萨、文殊菩萨、普殊菩萨等,释迦牟尼佛以“成道相”“说法相”“涅槃相”为主,面容宁静,手势各异(说法印、禅定印、触地印等),象征不同修行阶段;观音菩萨则有大慈大悲、救苦救难的信仰内涵,造像有“圣观音”(二臂、结跏趺坐)、“千手千眼观音”(象征智慧广大,普度众生)等,手持杨柳、净瓶,或结印,或持莲,慈悲与威严并存;文殊菩萨骑青狮,象征智慧锐利;普贤菩萨乘白象,象征德行广大,这些造像通过面容、姿态、法器、坐骑等细节,传递着佛教的教义与精神内核。

雕刻玉雕菩萨与佛造像,需历经选料、设计、粗雕、细雕、抛光等多道工序,每一步都考验着工匠的技艺与虔诚,选料讲究“因材施艺”,根据玉料的天然形状、颜色、纹理设计造像,比如巧用玉皮的“俏色”工艺,让菩萨的衣袂或莲瓣呈现天然色泽,增添生动性;粗雕确定大致轮廓,细雕则精雕面部衣纹,佛菩萨的面容需“开脸”传神,眉眼间要含慈悲与智慧,衣纹要流畅自然,仿佛随风飘动;抛光则需保留玉的温润质感,不能过度打磨失去灵气,清代玉雕大师“痕都斯坦玉”工艺曾影响中原,其薄胎雕刻、嵌宝技术被用于佛造像,使玉雕佛像更显华丽精致,但也需注意避免工艺过繁掩盖了玉的天然之美与造像的庄严气度。

从信仰层面看,玉雕菩萨与佛造像是信徒与佛菩萨沟通的媒介,信徒认为玉有灵性,佩戴玉雕菩萨像可保平安、增福慧,供奉玉雕佛像可积累功德、净化心灵,在民间,玉佛造像常被视为“护身符”,尤其观音菩萨的“慈悲”形象,更成为大众心灵的慰藉,而玉的稀缺与珍贵,也使得玉雕佛造像成为“供养三宝”的上佳之选,信徒希望通过供养玉佛,表达对佛菩萨的崇敬,同时也将佛教的慈悲智慧融入日常生活。

不同朝代玉雕菩萨与佛的艺术风格,也反映了当时的社会审美与宗教思想,以下表格简要对比了几个主要朝代的特点:

| 朝代 | 风格特点 | 代表造像类型 | 常用材质 | 工艺技法 |

|---|---|---|---|---|

| 魏晋南北朝 | 古朴简练,受西域影响较深 | 释迦牟尼佛交脚像,早期菩萨像 | 青玉、白玉 | 圆雕、浅浮雕,线条刚劲 |

| 隋唐 | 饱满丰腴,气势恢宏,面容慈祥 | 观音菩萨立像,阿弥陀佛坐像 | 和田白玉、青玉 | 圆雕为主,衣纹流畅如水 |

| 宋代 | 写实细腻,内敛秀美,人文气息 | 罗汉像,文殊菩萨骑狮像 | 和田白玉、碧玉 | 透雕、浮雕,注重细节刻画 |

| 明清 | 精致繁复,宫廷气浓,吉祥寓意 | 千手千眼观音,佛祖说法像 | 翡翠、和田玉、碧玉 | 薄胎、嵌宝,结合金银丝镶嵌 |

玉雕菩萨与佛造像不仅是宗教艺术品,更是中华文化的载体,它们融合了儒家的“仁德”、道家的“自然”与佛教的“慈悲”,形成了独特的东方美学,这些造件多收藏于博物馆,如故宫博物院藏“清乾隆白玉观音坐像”,其玉质温润,衣纹繁复而不乱,面容慈悲庄严,堪称玉雕佛造像的巅峰之作,民间也有传承数百年的玉佛造像,它们或许没有宫廷造像的奢华,却承载着普通百姓的信仰与情感,成为家族世代相传的“传家宝”。

在快节奏的现代社会,玉雕菩萨与佛造像所蕴含的“慈悲”“智慧”“宁静”,依然能给人们带来心灵的慰藉,它们提醒我们,在追求物质的同时,不忘精神的修行;在面对困境时,保持内心的坚定与慈悲,玉的永恒,菩萨的慈悲,佛的觉悟,三者交织在一起,构成了中华文化中最动人的精神图腾,穿越千年,依然闪耀着智慧的光芒。

FAQs

问题1:玉雕菩萨像日常佩戴或摆放时需要注意哪些保养事项?

解答:玉雕菩萨像保养需注意“防磕碰、防污渍、防暴晒、防干燥”,避免与硬物碰撞,以免损伤;避免接触化学物品(如香水、洗涤剂),防止腐蚀;避免长时间暴晒或处于高温环境,以免玉质失水干裂;定期用软布轻擦,或用纯净水浸泡后擦干,保持玉的温润,若长期不佩戴,可用软布包裹后单独存放,避免与硬物摩擦。

问题2:如何通过玉质和工艺特征初步判断玉雕菩萨与佛造像的年代?

解答:可从玉质、工艺、造型三方面综合判断:玉质上,清代以前以和田白玉、青玉为主,明清翡翠逐渐增多;工艺上,唐代衣纹流畅如“吴带当风”,宋代写实细腻,清代工艺繁复,常见薄胎、嵌宝;造型上,唐代菩萨丰腴,宋代面容清秀,明清佛像比例协调,表情庄严,还需结合包浆(自然形成的温润光泽)和沁色(长期埋藏或佩戴形成的自然色变),新仿品常在包浆和沁色上做旧,但缺乏自然层次感。