钱财匮乏是许多人生命中难以回避的困境,它不仅带来物质上的窘迫,更可能引发焦虑、自卑乃至对生活的怀疑,佛教作为智慧与慈悲的宗教体系,对财富与匮乏有着独特的视角,既不否定财富的价值,也不鼓吹对匮乏的消极忍受,而是引导人们从认知、行为、心性三个层面,以智慧化解对财富的执著,以慈悲拓展生命的富足。

佛教对财富本质的认知:无常与虚幻

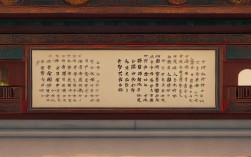

佛教认为,世间万物皆处于“无常”之中,财富也不例外。《金刚经》云:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”财富的积累、增长、消失,如同朝露、闪电,本质上是迁流变化的,若将安全感寄托于无常的财富,便如同在沙滩上建楼,终会因“匮乏”的来临而崩塌。

佛教指出,财富本身并无善恶,关键在于人如何看待和使用它,若以财富滋养贪欲、造作恶业(如偷盗、欺诈、吝啬),则财富会成为痛苦的根源;若以财富利益众生、践行布施,则财富便成为解脱的资粮,正如《善生经》所言:“居家之人,当以五事方便求财。”这里的“方便”,强调的是如法求财、正命自持,而非对财富的盲目追逐。

钱财匮乏的因果观:业力与当下的转化

佛教讲“因果业力”,认为现世的匮乏状态,可能是过去世或今生行为的结果,前世有偷盗、侵占他人财物等恶业,今生可能感召贫穷的果报;今生懒惰、懈怠、不诚信,也会导致财富难以积累,但因果并非“宿命论”,而是强调“造业受报,业可转”,面对匮乏,佛教主张“忏悔”与“精进”:对过去可能因贪欲而造作的恶业生起忏悔心,以清净心断恶修善;以“精进”之心努力改善现状,如通过正当职业谋生(正命),不投机取巧,不违背道德与法律。

《杂阿含经》中,佛陀曾呵斥那些“但坐卧求福,不勤修事业”的人,强调“法、施、说戒、精进”是获得财富的四种正因,这里的“精进”,并非指不择手段的逐利,而是如法努力、持之以恒,同时保持内心的清净与正念。

面对匮乏的修行方法:破执与知足

佛教认为,匮乏的痛苦,往往不在于“物质本身”,而在于对匮乏的“执著”,若内心始终认为“拥有财富才能快乐”,则匮乏便会成为挥之不去的阴影,面对匮乏,核心修行是“破我执”与“修知足”。

破我执:通过观修“无我”智慧,认识到“我”与“我所”(我的财富、我的地位等)并非实有。《中论》云:“因缘所生法,我说即是空。”财富是因缘和合的产物,没有独立的“自性”,强求占有只会增长烦恼,当放下“我必须拥有财富”的执念,匮乏带来的焦虑便会减轻。

修知足:知足是化解匮乏的良药。《佛遗教经》云:“知足之人,虽卧地上,犹为安乐;不知足者,虽处天堂,亦不称意。”知足并非安于现状、不思进取,而是对当下所生起的感恩之心,明白“够用就好”,不被欲望的洪流裹挟,即使物质匮乏,若能知足,内心仍可保持安宁与富足。

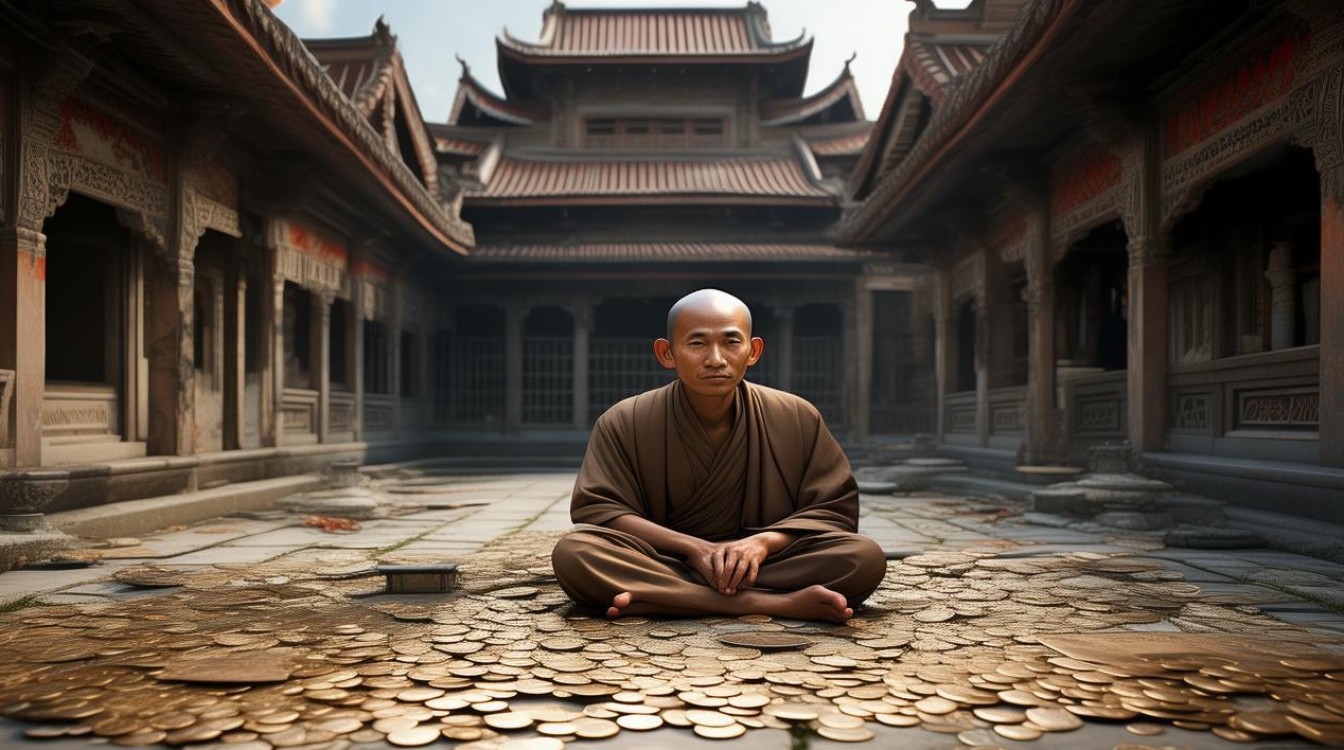

佛教强调“布施”对治匮乏的力量,布施并非“等价交换”,而是通过“舍”来破除“贪”,当人愿意分享自己仅有的(哪怕只是一口水、一口饭),这种“舍心”会打破对匮乏的恐惧,感召善缘,正如《地藏经》所言:“舍一得万报”,布施的果报不仅是财富的增长,更是内心的开阔与慈悲的培养。

匮乏中的生命觉醒:从物质到精神的富足

佛教认为,真正的“富足”并非物质的丰裕,而是精神的圆满,钱财匮乏时,正是转向内心修行的契机。《维摩诘经》中,维摩诘居士虽“处居家,如出家”,虽富有而能行布施,虽贫乏而能安贫乐道,因为他明白“心净则国土净”,内心的清净与慈悲,才是真正的“无价宝”。

当人不再将“解决匮乏”视为生命的唯一目标,而是通过匮乏观照无常、培养智慧、践行慈悲,生命便从对外境的攀附,转向对内在的探索,这种转变,不仅能让人在匮乏中保持尊严与快乐,更能为未来的生命积累“法财”(智慧财富)、“福财”(善业财富),这些财富不会随着无常而消失,反而会成为解脱的资粮。

对比:世俗视角与佛教视角看待匮乏

| 维度 | 世俗视角 | 佛教视角 |

|---|---|---|

| 财富本质 | 幸福的源泉,追求越多越好 | 无常的助缘,善用则利人,贪执则伤己 |

| 匮乏原因 | 命运不公、社会环境、能力不足 | 过去世或今生恶业感召,当下心性执著 |

| 应对方式 | 抱怨、焦虑、不择手段获取财富 | 忏悔业力、精进如法、破执知足、布施利人 |

| 最终目标 | 消除匮乏,实现物质自由 | 超越匮乏,证悟内心的究竟富足 |

相关问答FAQs

问题1:佛教徒如果生活困顿,是应该接受他人布施还是努力改善现状?

解答:佛教鼓励“自食其力”,通过正当劳动(正命)改善生活,这是“精进”的体现,佛陀曾说:“手工造业,勤修得利。”若因身体残疾、遭遇灾难等特殊原因无法自给,接受他人布施也是可以的,但应心怀感恩,未来有能力时再回馈社会(如行布施、护持三宝),形成“受施-施人”的善循环,关键在于不因困顿而退失道心,也不因接受布施而滋生依赖,始终以“知恩报恩”之心面对生活。

问题2:有人说“越布施越有钱”,这种说法对吗?如何理解佛教中的“财布施得财富”?

解答:这种说法不完全准确,容易误解为“功利性的投资”,佛教“财布施得财富”的核心是“因果”与“心性”:布施时若怀着“求回报”的贪心,反而会增长执著,难以感召清净福报;若以“无相布施”(不执着施者、受者、财物,不求回报)的心态践行,既能破除对财富的贪爱,又能培养慈悲心与平等心,这种清净心会感召善缘,间接改善财运(如获得他人信任、机会增多),但本质是通过“舍”转化“贪”,而非简单的“等价交换”,真正的“财富果报”,更在于内心的安宁与善业的增长,而非物质层面的绝对增加。