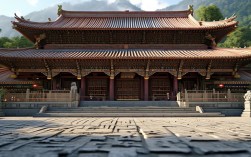

五台山作为中国四大佛教名山之首,是文殊菩萨的道场,而菩萨顶作为五台山黄教领袖寺庙,不仅是历代帝王朝拜的圣地,更是藏传佛教文化与汉地佛教文化交融的重要载体,在菩萨顶的宗教仪轨与修行体系中,“菩萨印”作为一种独特的宗教符号与修行法门,承载着深厚的文化内涵与精神象征,它既是文殊菩萨智慧的具象化表达,也是僧众与信众沟通神圣、开启内在觉悟的重要途径。

从历史渊源看,菩萨顶的菩萨印与五台山作为文殊菩萨道场的地位密不可分,据《文殊师利涅槃经》记载,文殊菩萨曾于五台山说法显化,其“智慧第一”的特质成为佛教修行的重要指向,唐代以来,随着五台山香火日盛,藏传佛教格鲁派(黄教)传入,菩萨顶逐渐成为黄教在五台山的中心寺院,清顺治帝曾赐菩萨顶大喇嘛“提督印”,使其地位等同帝王,故菩萨顶又有“皇家道场”之称,在这一历史背景下,菩萨印融合了汉传佛教的手印传统与藏传密教的修持仪轨,形成了独具特色的宗教符号体系,它既保留了汉地佛教“以印表法”的简洁象征,又融入了密教“身口意三密相应”的深层修持内涵,成为五台山佛教文化的重要标识。

从宗教内涵来看,菩萨印并非简单的手势,而是“身密”的核心体现,与“口密”(真言)、“意密”(观想)共同构成密修的“三密”体系,在菩萨顶的修行语境中,菩萨印主要关联文殊菩萨的五种智慧法身,即法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智,每种手印对应特定的智慧与功德,以最核心的“文殊智慧印”为例,其结印姿势为:左手结“定印”(拇指与食指相捻,余指自然舒展,掌心向上,置于脐下),右手结“智慧剑印”(食指与拇指持无形“智慧剑”,余指上竖,置于胸前),此印象征文殊菩萨以智慧剑斩断众生的无明烦恼,以定力引生清净心体,契合《文殊师利根本仪轨》中“慧剑破烦恼,定水净尘劳”的教义,菩萨顶常见的“施无畏印”(右手前伸,掌心向外,五指自然上翘)、“与愿印”(左手下垂,掌心向外,接引众生)、“说法印”(双手拇指与食指相捻,余指上伸,置于胸前)等,分别对应文殊菩萨“除众生怖畏”“满众生善愿”“说法度生”的愿力,共同构建了“智慧慈悲不二”的宗教象征体系。

从实践层面看,菩萨印在菩萨顶的宗教活动中具有多重功能,其一,用于庄严道场,在法会、灌顶等仪式中,僧众通过结印配合咒语(如文殊心咒“嗡阿惹巴那谛”)与观想(观想自身与文殊菩萨无二无别),以“三密加持”净化坛场,引生神圣氛围,每年农历六月的“菩萨顶跳布扎”(金刚舞)中,主法喇嘛会结“金刚降魔印”,率领僧众跳金刚舞,象征以智慧降伏烦恼魔障,护持佛法,其二,用于个人修行,僧众在日常禅修中持诵文殊咒、结菩萨印,通过“身”的专注带动“心”的澄明,开发内在智慧,据《五台山志》记载,清代高僧章嘉国师曾于菩萨顶闭关修持“文殊智慧印”,证得“法界体性智”,其修行经验成为后世僧修持的典范,其三,用于信众互动,在为信众祈福、开示时,高僧会根据不同需求结特定手印,如为学子结“智慧印”祈学业有成,为病人结“施无畏印”祈消除病苦,使抽象的佛教教义通过具象的手印得以传递,增强信众的信仰体验。

从文化价值看,菩萨印作为五台山佛教文化的“活态符号”,不仅体现了汉藏佛教的交融互鉴,更承载了中华民族“智慧圆融”的哲学思想,从汉地佛教的“手印表法”到藏传密教的“三密相应”,菩萨印的形成过程本身就是多元文化整合的缩影;其“以智导悲、悲智双运”的内涵,与中国传统文化“中庸”“和谐”的价值理念深度契合,近年来,随着五台山文化遗产保护的推进,菩萨印作为“五台山佛教仪式音乐与舞蹈”的重要组成部分,被列入国家级非物质文化遗产名录,其文化价值不仅局限于宗教领域,更成为展示中华优秀传统文化的重要窗口。

为更直观理解菩萨顶常见菩萨印的内涵,现将主要手印及其象征意义整理如下:

| 手印名称 | 结印姿势描述 | 象征意义 | 相关经典依据 |

|---|---|---|---|

| 文殊智慧印 | 左手定印(拇指食指相捻,掌心向上置脐下),右手智慧剑印(食指拇指持剑,余指上竖置胸前) | 以智慧剑破无明,以定力引清净心,开发妙观察智 | 《文殊师利根本仪轨》 |

| 施无畏印 | 右手前伸,掌心向外,五指自然上翘,臂微弯 | 除众生怖畏,给予安心、安全感,对应成所作智 | 《大日经》 |

| 与愿印 | 左手下垂,掌心向外,五指自然舒展,臂微弯 | 满众生善愿,赐予福德资粮,对应平等性智 | 《金刚顶经》 |

| 法界定印 | 双手仰叠,右手在上,左手在下,拇指指尖相触,置于腿上 | 身心安定,契入法界实相,引生法界体性智 | 《文殊般若经》 |

| 智慧拳印 | 左手握拳,拇指握于掌心,右手握拳,拇指压左手拇指,置于胸前 | 以“智拳”降伏烦恼,象征“不二法门”,破除我法二执 | 《五秘密仪轨》 |

需要指出的是,菩萨印的修持并非简单的动作模仿,而是强调“心、印、境”的统一,正如章嘉国师所言:“手印为方便,心观为根本,若无观想,徒结手印,如画饼充饥。”在菩萨顶的传承中,僧众需先通过闻思修奠定教理基础,在具德上师指导下,结合咒语、观想修持手印,方能真正领受其法益,这种“解行并重”的修持传统,正是菩萨印历经数百年而法脉绵延的关键所在。

相关问答FAQs

Q1:普通人是否可以结菩萨印?需要注意什么?

A:普通人可以结菩萨印,但需遵循“心诚为先、如法恭敬”的原则,应了解手印的基本含义与象征,避免随意结印或心存猎奇;若用于修行,建议在了解佛教教理的基础上,从简单的“定印”“合十印”入手,不必追求复杂手印;若仅为祈福或表达敬意,可模仿僧众在法会中的结印姿势,同时保持内心清净、恭敬,需注意,藏传密教部分手印(如“金刚印”“降魔印”)需在具德上师传授后方能修持,普通人擅自模仿可能违背宗教仪轨,甚至引发身心不适。

Q2:菩萨印与汉传佛教其他宗派的手印(如禅宗、净土宗)有何区别?

A:菩萨印源于藏传密教,与汉传佛教其他宗派的手印在内涵与修持方式上存在差异,禅宗以“明心见性”为宗旨,其“手印”多为自然流露的“禅定手势”(如“弥陀印”双手结定印表一心不乱),强调“不立文字,直指人心”,不刻意追求手印的象征意义;净土宗以念佛往生为核心,手印多配合“阿弥陀佛”圣号,如“莲花印”(双手虚握如莲瓣),象征西方净土的清净,但同样以“信愿行”为根本,不重手印本身,而菩萨印作为密教“三密”的重要组成部分,强调“身口意”的严格配合,需结合特定咒语、观想及仪轨,通过“三密加持”快速转化身心,具有更强的“修持次第性”与“本尊相应”色彩,体现了藏传佛教“即身成佛”的修行理念。