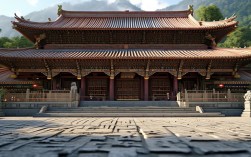

菩萨顶金刚窟位于山西省五台山台怀镇菩萨顶后山,是五台山藏传佛教格鲁派(黄教)的重要修行圣地,与菩萨顶寺庙共同构成汉藏佛教文化交融的标志性景观,作为五台山“清凉圣境”中的秘境,金刚窟不仅承载着深厚的宗教历史,更以其独特的石窟艺术与自然景观,成为信徒朝圣与学者研究的文化瑰宝。

从历史渊源看,菩萨顶始建于唐代,初名“真容院”,清代顺治年间改为菩萨顶,成为五台山黄教领袖寺庙;而金刚窟的凿造可追溯至北魏时期,历经唐、明、清历代扩建,逐渐形成规模庞大的石窟群,据《五台山志》记载,金刚窟因“洞窟坚固如金刚”得名,传为文殊菩萨显圣说法之地,藏传佛教认为此处是修行者降伏心魔、证得智慧的场所,历代高僧如宗喀巴、章嘉活佛曾在此闭关修行,为其赋予浓厚的宗教神秘色彩。

建筑与艺术特色上,金刚窟依山而凿,现存洞窟12个,分上下三层,总面积约800平方米,窟群融合汉藏建筑风格:外檐采用清代歇山顶式,覆盖黄色琉璃瓦(象征皇家与黄教尊贵);窟内造像则以石雕为主,辅以泥塑与壁画,第三窟“文殊洞”内供奉的文殊菩萨骑青狮像,高约3米,面部饱满,衣纹流畅,兼具汉传佛教的庄严与藏传佛教的细腻,为明代遗珍;第二窟“金刚窟”主洞四壁绘有“八大金刚”壁画,色彩历经数百年仍鲜艳如初,金刚造型威猛生动,线条遒劲,体现了藏传佛教密宗艺术的独特魅力,窟前平台视野开阔,可俯瞰五台山台怀镇全景,与菩萨顶的金碧辉煌形成“圣俗相依”的意境。

宗教文化层面,金刚窟是五台山“汉藏佛教一体化”的缩影,清代以来,随着藏传佛教在五台山的主导地位确立,金刚窟成为黄教僧人举行“金刚法会”的核心场所,每年农历六月十四(文殊菩萨成道日),信徒们会在此举行绕窟、诵经仪式,祈求智慧与平安,窟内“降魔”“断惑”的修行理念,与菩萨顶“大智文殊”的信仰主题呼应,共同构建了五台山“以文殊为核心,以金刚为修行”的宗教体系。

作为文化与自然双重遗产,金刚窟的价值不仅在于宗教,更在于其历史见证作用,石窟内发现的清代蒙、汉、藏三语题记,记录了当时汉藏民族的文化交流;周边的千年松柏与山泉溪流,则为修行者提供了“禅意栖居”的自然环境,体现了佛教“天人合一”的哲学思想。

| 项目 | |

|---|---|

| 位置 | 山西省五台山台怀镇菩萨顶后山 |

| 始建年代 | 北魏(石窟),唐代(菩萨顶前身),清代扩建 |

| 建筑风格 | 汉藏融合,外檐清代歇山顶,窟内石雕、泥塑、壁画 |

| 主要文物 | 明代文殊菩萨骑青狮像、清代八大金刚壁画、蒙汉藏三语题记 |

| 宗教地位 | 五台山黄教修行圣地,文殊菩萨显圣处 |

| 文化意义 | 汉藏佛教文化交流见证,密宗艺术与自然景观结合典范 |

FAQs

Q1:金刚窟与五台山其他石窟(如佛光寺石窟)有何区别?

A1:金刚窟以藏传佛教格鲁派修行功能为核心,石窟造像与壁画体现密宗特色(如八大金刚、威猛造型),且与菩萨顶皇家寺庙关联紧密,具有“政教合一”背景;而佛光寺石窟以汉传佛教为主,造像风格更偏唐代中原传统,侧重礼佛功能,文化背景更偏向汉地佛教艺术体系。

Q2:参观金刚窟需要注意哪些宗教礼仪?

A2:1. 着装需庄重,避免短裤、短裙等暴露服装;2. 窟内禁止拍照、喧哗,不可随意触摸造像与壁画;3. 遇法会活动时,应跟随信徒顺时针绕窟,不可逆行;4. 若需祈福,可在窟外平台点酥油灯,但需注意用火安全。