在甘南藏族自治州的卓尼县,有一座承载着安多藏区千年文明与宗教信仰的圣地——禅定寺,这座始建于元代至正年间的古寺,不仅是卓尼县最具标志性的文化地标,更以“安多藏区的小布达拉宫”之美誉,成为藏传佛教格鲁派(黄教)在甘、青、川交界地区的核心道场之一,其深厚的历史积淀、独特的建筑艺术、丰富的文物典籍以及绵延不断的宗教传承,让禅定寺在卓尼乃至整个藏区的文化版图中占据着不可替代的地位。

历史沿革:从边陲古刹到宗教中心

禅定寺的诞生与卓尼土司制度的兴起密不可分,元代至正年间(1341-1368年),西藏高僧喜绕智巴应卓尼第一代土司赞南秀加之邀,在卓尼沟内创建寺院,初名“当增达尔吉林”,意为“显密法洲”,明代永乐九年(1411年),第三世卓尼土司司俊进京朝贡,明成祖朱棣感念其护教有功,赐名“禅定寺”,并亲题“敕建禅定寺”匾额,寺院地位由此奠定。

清代是禅定寺的鼎盛时期,康熙皇帝册封第五世卓尼土司丹珠为“禅师”,赐予“禅师印”,授权其管理寺院及周边地区宗教事务;乾隆年间,寺院在土司丹珠的主持下大规模扩建,先后建成大经堂、弥勒殿、金刚殿等主要建筑,僧人数量一度突破2000人,辖属寺院108座,辐射范围涵盖今甘肃卓尼、临潭、迭部,青海同仁、河南,四川若尔盖等广大藏区,成为安多地区最具影响力的宗教文化中心之一。

民国时期,禅定寺虽历经战乱,但在第十世土司杨积庆和第十一世土司杨复兴的保护下,仍得以保存大量文物与典籍,1958年后,寺院部分建筑遭毁,1981年随着宗教政策的落实,禅定寺逐步恢复重建,如今的禅定寺占地面积达数十万平方米,建筑面积约5万平方米,融合了藏、汉、尼泊尔建筑风格,既保留了古寺的庄严神圣,又展现出新时代的文化活力。

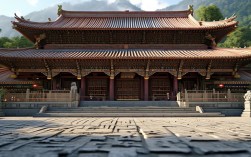

建筑与文物:凝固的艺术与信仰的象征

禅定寺的建筑群依山而建,错落有致,由前庭、中殿、后殿及佛塔、僧舍等组成,整体布局呈“曼陀罗”坛城样式,象征着佛教宇宙观的核心,其建筑风格以藏式碉楼为基础,融入汉式歇山顶、飞檐斗拱,以及尼泊尔覆钵式塔元素,形成了独具特色的艺术风貌。

以下为禅定寺主要建筑及文物概览:

| 名称 | 建造年代 | 建筑特点 | 文物价值 |

|---|---|---|---|

| 大经堂 | 清代乾隆年间 | 藏式平顶与汉式歇山顶结合,高5层,占地1200平方米,殿内立40根通天柱,绘有《西游记》《格萨尔王传》壁画 | 供奉宗喀巴师徒三尊铜像(高3.2米),以及明代“五世达赖喇嘛银印”,壁画为安多地区最大幅宗教绘画之一 |

| 弥勒殿 | 清代道光年间 | 汉式重檐歇山顶,琉璃瓦顶,殿高4层,顶层为纯金屋顶 | 供奉弥勒佛铜像(高6.8米),两侧为八大弟子泥塑,殿外“千佛壁”镶嵌1000尊小铜佛 |

| 金刚殿 | 明代永乐年间 | 藏式石木结构,墙体厚达1.5米,殿顶设金轮法幢 | 供奉四大天王泥塑,殿内保存明代“护法铜镜”(直径1米),刻有藏、蒙、梵、汉四体文字 |

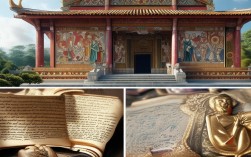

| 时轮学院殿 | 清代光绪年间 | 藏式平顶建筑,为时轮密宗修习场所 | 供奉时轮金刚坛城(铜制,高2米),珍藏《时轮金刚大疏》贝叶经(共108卷) |

| 卓尼版《甘珠尔》经楼 | 清代乾隆年间 | 2层藏式建筑,木质回廊 | 保存世界唯一用藏文刻版印刷的《甘珠尔》经版(共6万多块),被誉为“国宝级文物” |

除了建筑,禅定寺的文物收藏堪称“安多文化宝库”,其中最负盛名的当属“卓尼版《甘珠尔》”——这部由高僧丹巴达尔吉主持,历时13年(1721-1734年)雕刻完成的藏文《大藏经》,采用产于卓尼当地的“德格纸”,质地坚韧,字迹清晰,共计108函,6.5万余块经版,不仅是中国三大《甘珠尔》版本之一,更是研究藏传佛教、历史、语言学的珍贵文献,寺内还保存有明代宗喀巴师徒鎏铜像、清代“六世达赖喇嘛亲笔信”、以及大量唐卡、法器、藏医典籍,每一件文物都承载着卓尼地区与中央政权、藏汉文化交流的历史记忆。

宗教地位与活佛传承:信仰的灯塔

作为格鲁派重要寺院,禅定寺是安多藏区“显密双修”的宗教圣地,寺院设有闻思学院(显宗)、续部学院(密宗)、时轮学院、医学院、喜金刚学院五大扎仓(学院),完整保留了藏传佛教“五部大论”的显宗修习体系,以及时轮、喜金刚、密集等密宗法脉,每年吸引来自青海、四川、西藏及本地的数万名信众前来朝拜、转经、学法。

禅定寺的活佛传承体系是其宗教权威的核心,寺主“卓尼赤巴”是格鲁派活佛体系中地位崇高的转世系统,至今已传承十一世,第二世卓尼赤巴阿旺赤烈曾担任甘丹寺赤巴(格鲁派最高领袖),第三世贡却丹巴杰尊更是清代著名的佛学家,其著作《安多政教史》至今仍是研究安多地区历史文化的权威著作,1958年后,卓尼赤巴传承一度中断,2010年,经国家宗教局批准,第六世卓尼赤巴洛桑华丹的转世灵童在卓尼县寻访认定,标志着这一古老的活佛传承得以延续。

值得一提的是,禅定寺与卓尼土司的“政教合一”制度是其独特的历史标签,自明代起,卓尼土司既掌握地方行政权力,又兼任寺院“总法台”(堪布),形成“政教一体”的治理模式,这种模式使寺院成为卓尼地区政治、经济、文化的中心,也使得禅定寺的宗教活动始终与当地民众的生活紧密相连——从每年正月举行的“默朗钦波”(祈愿法会),到四月“萨嘎达瓦”佛诞节,再到十月“甘丹安曲”五供法会,每一场法会都是信众们表达信仰、祈福禳灾的重要时刻,也成为传承藏族传统文化的重要载体。

文化影响:跨越时空的精神纽带

禅定寺不仅是宗教场所,更是卓尼文化的“活化石”,在漫长的历史中,寺院通过培养僧侣、抄写典籍、举办法会等方式,推动了藏语言文字、文学艺术、医学历算的传承与发展,寺院的医学院曾培养出众多藏医名家,其藏药“七十味珍珠丸”“仁青常觉”等秘方至今仍在临床应用;时轮学院的历算研究,则帮助当地民众准确掌握农耕牧时节,形成了独特的“卓尼农耕文化”。

禅定寺还是汉藏文化交流的重要桥梁,历史上,寺院的高僧曾多次赴京觐见中央政权,带回汉文典籍与艺术技艺;内地的工匠、画师也被邀请到寺院参与建设,使得禅定寺的建筑、壁画、雕塑中既有浓郁的藏风藏韵,又融入了汉地文化的细腻与精致,这种文化融合,不仅体现在物质遗产上,更体现在卓尼民众开放包容的精神气质中——至今,卓尼县的藏族群众仍保持着“藏语藏话、汉语汉文”的双语传统,这种“双语文化”正是禅定寺长期推动文化交流的生动见证。

现代传承:古老寺院的当代新生

进入新时代,禅定寺在保护文化遗产、促进民族团结、服务地方发展等方面发挥着越来越重要的作用,1981年恢复开放以来,寺院先后投入资金对大经堂、弥勒殿等古建筑进行修缮,2006年,“卓尼禅定寺”被列为第六批全国重点文物保护单位;2018年,卓尼版《甘珠尔》经版被列入《国家珍贵古籍名录》,寺院还专门设立了“文物陈列馆”,向公众展示这些珍贵文物。

禅定寺积极参与社会公益,每年组织僧侣为当地学校、医院捐赠物资,为贫困家庭提供帮助;在寺院周边,信众与游客自发形成了“环保转经”活动,将宗教习俗与生态保护相结合,让古老的信仰在当代焕发出新的生机,如今的禅定寺,既是信众心中的“精神家园”,也是卓尼县对外开放的“文化名片”,吸引着越来越多的人前来感受其独特的宗教魅力与文化底蕴。

相关问答FAQs

Q1:禅定寺与拉卜楞寺有什么关系?两者在安多藏区的地位有何不同?

A:禅定寺与拉卜楞寺同为安多藏区格鲁派的两大重要寺院,但二者在历史渊源、宗教影响范围上各有侧重,禅定寺始建于元代,早期由卓尼土司直接支持,形成“政教合一”模式,主要辐射卓尼及周边土司管辖区域,以保存卓尼版《甘珠尔》和时轮密宗传承见长;拉卜楞寺建于清康熙年间,是嘉木样活佛的驻锡地,以闻思学院规模宏大、显宗教学体系完整著称,影响范围涵盖甘、青、川、滇四省的藏区,被誉为“世界藏学府”,两者在安多藏区形成“南禅定、北拉卜楞”的格局,共同构成了藏传佛教文化的重要支柱。

Q2:禅定寺最值得一看的文化瑰宝是什么?游客如何前往?

A:禅定寺最值得一看的文化瑰宝当属“卓尼版《甘珠尔》经楼”和“大经堂壁画”,卓尼版《甘珠尔》经版是世界唯一藏文刻版印刷的《大藏经》,堪称“印刷史上的奇迹”;大经堂内的壁画则以《格萨尔王传》和佛教故事为主题,色彩鲜艳、人物生动,是安多地区藏传佛教绘画艺术的巅峰之作,游客可从甘肃省甘南州合作市乘车前往卓尼县(约1.5小时车程),县城内有公交或出租车直达禅定寺,寺内提供专业讲解服务,最佳游览时间为每年5-10月,此时气候宜人,也是寺院法会集中的时期。