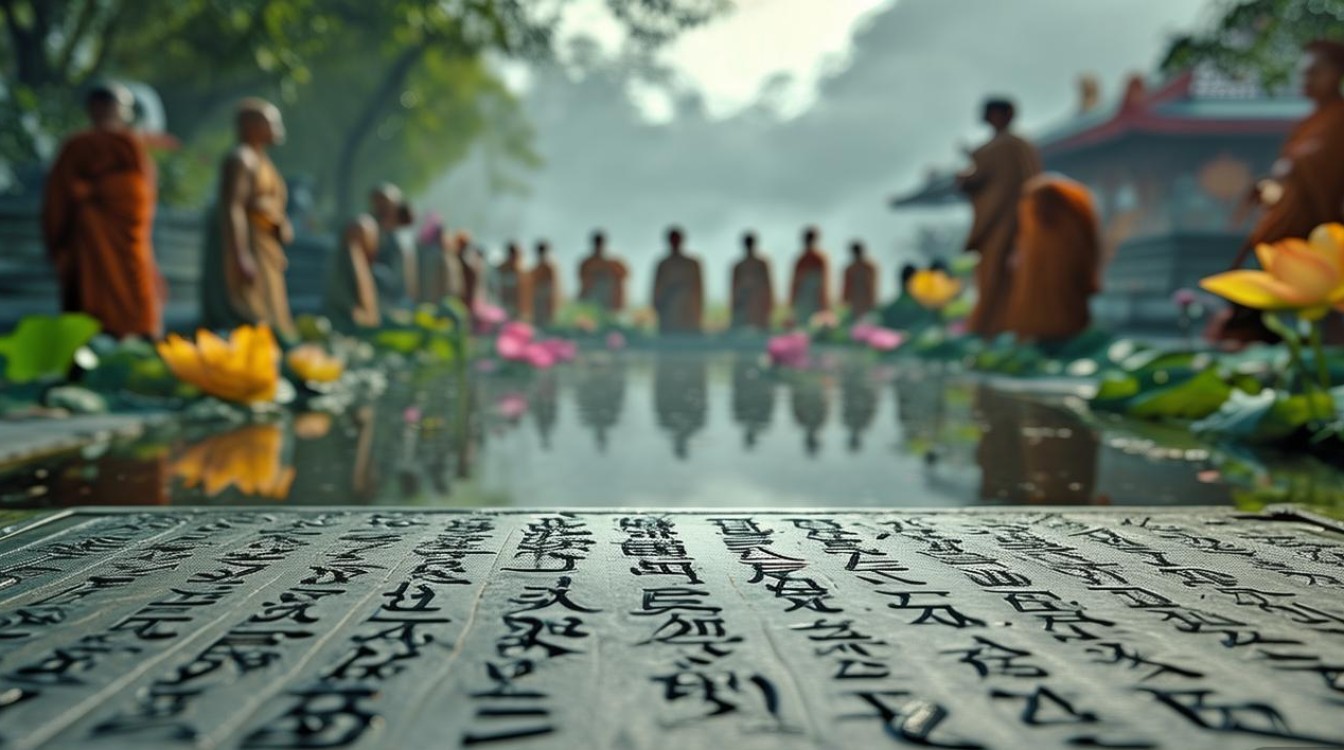

佛教祈福的寓意,并非简单指向世俗的“求财”“求平安”,而是深植于佛教“缘起性空”“因果不虚”“自性自度”的核心教义,指向个体生命的净化与觉醒,以及对众生苦难的慈悲关怀,它既是修行者与佛法连接的仪式,更是心念转化的实践,最终导向烦恼的熄灭与智慧的圆满。

佛教祈福的核心理念:从“求”到“修”的转化

佛教认为,一切果报皆由因缘和合而生,“福报”并非来自外在神明的赐予,而是个体过去世与现在世“身、口、意”三业善行的积累,佛教祈福的本质,是通过特定的仪式与心念,唤醒内心的善根,修正身口意的造作,从而创造“增上缘”,让善果得以显现,这种“祈福”不同于世俗的“索取”,而是“耕耘”——如同农夫播种,需先松土(忏悔)、施肥(布施)、灌溉(精进),方能期待收获(福慧)。

《阿含经》中,佛陀教导“诸法因缘生,诸法因缘灭”,祈福正是通过调整“因缘”来导向善果,若求身体健康,需先持戒杀生、护生,培养慈悲心;若求家庭和睦,需修习宽容、忍辱,放下我执,正如印光大师所言:“佛法不在文字相,唯在心行处。”祈福的核心是“心行”,而非形式上的执着。

常见佛教祈福形式的寓意与内涵

佛教的祈福形式多样,每一种形式都承载着特定的教义象征,通过感官与行动的配合,引导修行者向内观照,深化对佛法的理解,以下是几种常见形式的寓意解析:

(一)供灯:照亮无明,破除黑暗

供灯是佛教重要的祈福仪式,以灯象征“智慧光明”。《华严经》云:“慧灯破诸暗,是故照世间。”众生因无明烦恼,心识颠倒,如处黑暗;供灯正是通过外在的光明,提醒修行者“心灯常明”——勤修戒定慧,熄灭贪嗔痴,灯油的燃烧喻示“奉献”,灯芯的稳定象征“定力”,光明遍照则代表“慈悲”的广被,供灯不仅是祈愿佛菩萨加持,更是发愿“以智慧之光破除无明,以慈悲之光照亮众生”。

(二)上香:戒定真香,传递诚敬

上香时,一炷青烟袅袅升起,象征“戒定真香”。《楞严经》讲:“香为使如来,戒真香。”香的本质是“无相”,不著于形,却能遍满十方,喻示“戒”的清净无染、“定”的寂静不散、“慧”的通达无碍,上香时,双手合十、俯身礼拜,是表达对佛法的恭敬与谦卑,提醒修行者“诸恶莫作,众善奉行”,香烟的升腾也象征“心念向上”,通过上香将善愿传递十方,祈愿众生远离烦恼,身心安泰。

(三)诵经:契入自性,法法相印

诵经并非“念给佛菩萨听”,而是通过声音与文字的载体,与佛菩萨的愿力相应,契入自性本具的智慧。《金刚经》云:“若人以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”诵经的关键在于“解义”,通过反复诵读经典,如《心经》《阿弥陀经》《普门品》等,将佛陀的教义融入心行,破除“我执”“法执”,诵《心经》时,观照“色即是空,空即是空”,体悟诸法无常,从而放下对世间虚幻现象的执着,获得内心的自在。

(四)放生:慈悲护生,培植福田

放生是佛教“慈悲”精神的具体体现,通过救护众生生命,培养“无缘大慈,同体大悲”的心量。《梵网经》菩萨戒云:“若见杀畜生,应方便救度,常生大悲心。”放生不仅是救度被杀的众生,更是对治自身的“杀业”与“冷漠心”,在放生过程中,需遵循“如法放生”的原则——不选择外来入侵物种、不破坏生态平衡、不干扰他人生活,避免形式化的“买放杀”,真正的放生,是“放生心中的嗔恨、贪婪与自私”,让慈悲心成为生命的底色。

(五)持咒:总持万法,心口合一

持咒(如六字大明咒“嗡嘛呢呗美吽”、文殊心咒“嗡阿惹巴那谛”)是通过特定的音声振动,与佛菩萨的愿力相应,净化身心,咒语的意义不在于字面的语义,而在于“音声的总持”——它能摄心一处,排除妄念,让心念专注一境,持“六字大明咒”时,“嗡”字化色蕴为光明,“嘛”字化受蕴为喜悦,“呢”字化想蕴为空性,“呗”字化行蕴为妙用,“美”字化识蕴为圆融,“吽”字化五大为金刚,持咒的过程,是“心、口、意”三业清净的修行,通过持续的念诵,让佛菩萨的功德融入自心。

(六)结缘:广种善因,自利利他

佛教讲“广结善缘”,通过布施、爱语、利行、同事四摄法,与众生建立善的连接,布施财物是“财布施”,帮助他人是“法布施”,微笑鼓励是“无畏布施”,结缘的本质是“破除我执”,认识到“自他不二”——利益他人即是利益自己。《四十二章经》云:“慎勿与恶知识交,亦莫乐与恶知识交,乐与善知识交,久久自相尊敬。”通过结缘,不仅能积累福德,更能让生命在互助中充满温暖与光明。

祈福与日常修行的融合:从“仪式”到“心行”

佛教祈福的终极意义,在于将仪式中的善念转化为日常生活中的修行,若仅在佛像前烧香拜佛,回到生活中却依然嗔恨计较、损人利己,则祈福沦为“形式”,与佛法背道而驰,真正的祈福,是“在生活中修行,在修行中生活”:

- 工作中,认真负责是“敬业福”,不偷工减料、不欺骗他人,便是在积累“正命之福”;

- 家庭中,包容理解是“和睦福”,不恶语相向、不自私自利,便是在培植“家庭之福”;

- 社会中,慈悲助人是“利他福”,见义勇为、关爱弱势群体,便是在广种“社会之福”。

正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格;人成即佛成,是名真现实。”佛教祈福的落脚点,正是“人格的完善”——通过不断净化身口意,让每一个起心动念都与“善”相应,最终从“凡夫”走向“觉者”。

佛教祈福的现代意义:在浮躁中安顿心灵

在物质丰裕而精神焦虑的现代社会,佛教祈福为人们提供了一种“心灵疗愈”的可能,它并非让人逃避现实,而是引导人们正视生命的本质:面对无常,学会放下执着;面对苦难,培养坚韧与慈悲;面对欲望,懂得知足与感恩,当遭遇挫折时,通过诵经持咒,让心念从“抱怨”转向“反思”,从“焦虑”转向“接纳”;当获得顺境时,通过供灯布施,让心念从“傲慢”转向“谦卑”,从“占有”转向“分享”。

这种祈福,是对“内在佛性”的唤醒——相信每个人都具足“自性天真佛”,通过修行,让本具的智慧与慈悲得以彰显,正如《六祖坛经》所言:“菩提自性,本来清净;但用此心,直了成佛。”佛教祈福的终极寓意,是让每个人通过修行,成为自己的“光明”,既能照亮自己的人生,也能温暖他人的世界。

相关问答FAQs

问:佛教祈福是否等同于“求神拜佛保佑一切”?

答:不等同,佛教祈福的核心是“修心积福”,而非依赖外在神明赐予,佛教认为,“求”不如“修”——若希望获得福报,需先通过布施、持戒、忍辱等善行创造“因”,福报是“果”的自然显现,求健康需先护生、戒杀,求财富需先布施、诚信,求智慧需先诵经、禅修,若仅执着于“求佛保佑”,却不修正自身行为,则如“种瓜却想得豆”,难以如愿,真正的“祈福”,是通过修行让心念与佛菩萨的慈悲、智慧相应,从而感召善缘,化解恶缘。

问:放生祈福是否必须“大量放生”才有效?

答:并非“数量”决定效果,而是“心念”与“如法”程度更重要,佛教放生的本质是“慈悲护生”,若为了“完成任务”而大量购买动物,可能导致市场捕捉更多动物(形成“恶性循环”),或因放生不当破坏生态平衡(如放生外来物种),反而违背了“慈悲”初衷,有效的放生应遵循“三原则”:一是“护生”而非“放生”,优先选择保护动物、救助受伤动物;二是“如法放生”,选择适合生存的环境,避免干扰其他生物;三是“心念真诚”,通过放生培养对众生的平等心与慈悲心,而非执着于“功德大小”,正如印光大师所言:“放生原为戒杀,而戒杀则不止于不杀,当更进一步,而护生。”放生的核心是“护生之心”,而非形式上的“数量”。