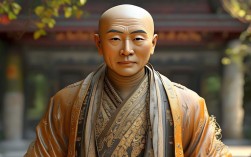

上体下空法师,近代佛教界备受尊敬的高僧大德,以其精深的佛学造诣、朴实的修行风格和慈悲济世的精神,在教内外广受赞誉,法师俗姓张,名慧明,1923年生于江苏江宁一个书香世家,自幼受家庭熏陶,饱读诗书,少年时期因目睹世间疾苦,萌生出家之志,19岁于镇江金山寺依止慈舟老和尚剃度,法名“体空”,取“体悟空性”之意,后因弘法需要,常被信众尊称为“上体下空法师”。

法师的佛学根基深厚,青年时期先后于汉藏教理院、闽南佛学院求学,亲近太虚大师、圆瑛长老等高僧,系统学习唯识、中观、天台等宗义,他特别强调“解行并重”,认为“佛法非学问,乃实践之教”,因此不仅精通三藏经典,更注重将教义融入日常修行,法师的讲经风格深入浅出,常以生活事例阐释深奥佛理,让听众在潜移默化中体悟佛法真谛,他曾于苏州灵岩山寺、杭州灵隐寺、上海玉佛寺等名刹讲经说法数十年,讲稿汇编成《体空法师讲经集》,成为现代佛学教育的重要参考。

在修行实践上,法师严持戒律,每日坚持早晚课诵、过斋、坐禅,数十年如一日,他特别注重“禅净双修”,主张“以禅为体,以净为用”,认为禅宗的明心见性与净土宗的往生净土相辅相成,皆是解脱之要径,法师常开示信众:“修行不在形式,而在心念,念念觉悟,即是禅定;念念慈悲,即是净土。”他的修行语录《心灯录》中,“万法皆空,因果不空”“心净则国土净”等法语,被广为传诵,成为修行者的指南。

法师不仅注重个人修行,更以弘法利生为己任,20世纪80年代后,中国佛教迎来复兴,法师积极参与寺院重建工作,先后主持修复了江苏镇江定慧寺、浙江天台山国清寺等千年古刹,并创办了“体空佛学院”,培养青年僧才,学院以“教观双运、行解并重”为办学理念,开设唯识、戒律、禅修、净土等课程,至今已培养数百名僧伽人才,分布于海内外弘法。

在社会慈善方面,法师秉持“人间佛教”思想,发起“慈航基金会”,致力于扶贫、助学、医疗救助等公益事业,他常说:“佛法不离世间觉,菩萨道就在日常生活中。”每逢自然灾害,法师总是第一时间组织信众捐款捐物,亲自带队深入灾区慰问,他还特别关注贫困地区儿童教育,援建多所“希望小学”,设立“奖学金”,让无数失学儿童重返校园,法师的慈悲精神,不仅体现在对众生的关怀,更体现在对生态环境的保护上,他倡导“绿色佛教”,呼吁信众爱护自然,珍惜资源,践行“生活禅”。

法师的弘法理念可概括为“以戒为根本,以慧为核心,以慈为方便”,其核心思想如下表所示:

| 理念维度 | 实践方法 | |

|---|---|---|

| 戒律修行 | 严持戒律,以戒生定 | 持守五戒、十善,每日反省忏悔 |

| 智慧开发 | 深入经教,明心见性 | 研习经典,坐禅观心,破除我执 |

| 慈悲济世 | 众生无边,誓愿度 | 参与慈善,护生环保,随缘利益 |

上体下空法师的影响超越了佛教界,其“以出世心做入世事”的精神,激励了无数人追求精神成长与社会担当,他常开示青年人:“人生如逆旅,我亦是行人,唯有以智慧和慈悲为舟,方能抵达觉悟的彼岸。”2010年,法师圆寂于上海玉佛寺,享年87岁,荼毗后得舍利百余颗,色彩斑斓,光明剔透,信众争相供奉,视为修行之祥瑞,法师虽已示寂,但其法音犹在,慈悲精神永续流传,成为后世修行者的楷模。

相关问答FAQs

问:上体下空法师的“上体下空”法号有何深意?

答:“上体下空”是信众对法师的尊称,体空”是法师的法号,取自《心经》“色不异空,空不异色,色即是空,空即是空”之意,象征法师对“空性”智慧的体悟与证得。“上”字是对高僧的敬称,合称“上体下空法师”,既体现法师对佛法空性的深刻理解,也表达信众对其德行的尊崇,法师曾开示:“体空者,非断灭空,乃缘起性空,万法皆依因缘生灭,当体即空,了然无所得。”

问:上体下空法师如何平衡个人修行与弘法利生事业?

答:法师认为“修行与弘法一体两面,皆为菩萨行”,他每日清晨三点半起床,先坐禅两小时,诵经持咒,完成个人修行;上午处理寺院事务,接见信众;下午讲经说法或指导学僧;晚上则撰写弘法文稿或参与慈善项目规划,他常说:“修行是根本,弘法是妙用,若无修行,弘法则成无源之水;若无弘法,修行则无利生之用。”法师以“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”为准则,将个人修行融入利生事业,实现了“定慧等持、悲智双运”的圆满境界。