在佛教文化中,观音菩萨以其“大慈大悲,救苦救难”的悲愿深得众生敬仰,而“观音迎菩萨”这一表述,常被理解为观音菩萨迎接其他诸菩萨降临道场或共赴法会的场景,既体现菩萨间的和谐庄严,也象征慈悲愿力的交融与传递,这一意象不仅存在于佛教经典与仪轨中,更在民间信仰、艺术创作中广泛流传,成为连接神圣与世俗的精神符号。

从内涵上看,“观音迎菩萨”并非简单的“迎接动作”,而是佛教“慈悲”“智慧”“圆融”教义的具象化,观音菩萨作为西方三圣之一(与阿弥陀佛、大势至菩萨共称),其本质是“无缘大慈,同体大悲”的化身,而“迎菩萨”的过程,恰是这种慈悲愿力的延伸——通过迎请诸菩萨,不仅彰显对圣者的恭敬,更寓意祈请菩萨加持众生,离苦得乐,在汉传佛教的“水陆法会”中,常有“迎请诸圣”环节,观音菩萨作为重要迎请对象,与文殊、普贤、地藏等菩萨共同降临法坛,象征三十二应身(观音应化众生之身)与诸菩萨愿力的融合,形成救度众生的强大合力,从经典依据看,《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》记载,众生若称观音名号,菩萨即“即时观其音声”而寻声救苦,而“迎菩萨”的仪式,正是将这种“寻声救苦”的愿力转化为可见的庄严仪轨,让众生在参与中感受菩萨的慈悲摄受。

历史渊源上,“观音迎菩萨”的意象可追溯至印度佛教早期的“菩萨信仰”发展,随着佛教传入中国,观音形象逐渐本土化,从早期男性相的“圣观音”发展为融合民间信仰的“圆光观音”“水月观音”等女性化形象,而“迎菩萨”的仪式也随之丰富,在唐代,随着《法华经》的广泛传播,观音信仰盛行,寺院中常举行“观音法会”,其中包含迎请观音及诸菩萨的环节;宋代以后,随着禅宗与净土宗的融合,“观音迎菩萨”更与“阿弥陀佛接引”信仰结合,形成“观音迎弥陀,共赴极乐”的民间说法,如敦煌壁画中便有“观音势至侍弥陀”的经变画,展现观音菩萨迎接众生往生西方的场景,明清时期,这一意象进一步融入民俗,在农历二月十九观音诞、六月十九观音成道日、九月十九观音出家日三大节日中,民间常举行“迎观音”“送观音”仪式,迎菩萨”不仅是宗教活动,更成为社区凝聚、精神寄托的载体。

仪式场景中,“观音迎菩萨”的呈现具有高度的庄严性与象征性,以汉传佛教寺院的“观音菩萨圣诞法会”为例,整个迎请流程可分为“备坛、请圣、诵经、回向”四个阶段,每个环节都蕴含深刻教义:

备坛:道场需悬挂观音菩萨像(常为“千手千眼观音”或“圣观音”像),两侧配以文殊、普贤菩萨像,象征“悲智双运”;供桌上摆放香、花、灯、涂、果、茶、食、宝等“八供养”,代表对菩萨的恭敬与供养;铺设拜垫、法器(如木鱼、磬、铛子),营造清净庄严的氛围。

请圣:由法师主法,信众合十,唱诵《香赞》《大悲咒》《心经》等,随后“举扬圣号”(如“南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨”),象征以至诚心感通菩萨道场;法师手持杨枝净水,遍洒道场,表“净坛”,寓意清除众生无明烦恼;随后“迎请诸圣”,宣读《迎请文》(如“一心奉请,大慈大悲观世音菩萨,驾慈云而降驾,拥慧日而临庭”),象征菩萨应愿降临。

诵经:信众齐诵《法华经·观世音菩萨普门品》或《大悲咒》,通过持名、诵经,与菩萨愿力相应;法师开示“慈悲”教义,引导信众学习观音“不舍一人”的精神。

回向:将诵经、供养的功德回向给法界众生,祈愿“菩萨慈光摄照,灾障消灭,福慧增长”,仪式以“绕佛”(信众依次绕行佛像)结束,象征“不忘初心,常随佛学”。

以下为“观音迎菩萨”核心仪式步骤及象征意义简表:

| 步骤 | 象征意义 | |

|---|---|---|

| 备坛 | 悬挂观音像、设供桌、摆八供养、备法器 | 营造清净道场,表“恭敬三宝”,以庄严心感通圣境 |

| 请圣 | 唱赞、诵咒、举扬圣号、杨枝净水净坛、宣读迎请文 | 以至诚心感召菩萨降临,净除众生无明,破除烦恼障碍 |

| 诵经 | 诵《普门品》《大悲咒》,法师开示慈悲教义 | 通过法音宣流,与菩萨愿力相应,学习观音“无缘大慈”的精神 |

| 回向 | 回向功德给法界众生,祈愿菩萨加持,绕佛结束 | 将个人功德转化为利他之行,象征“自利利他”,菩萨悲愿遍覆法界 |

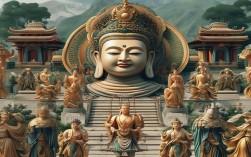

文化意义上,“观音迎菩萨”超越了宗教仪式本身,成为中华文化“和合共生”精神的体现,从佛教内部看,它象征诸菩萨“悲智不二、愿力相融”的境界——观音主“悲”,文殊主“智”,普贤主“行”,地藏主“愿”,迎请诸菩萨即是对“悲、智、行、愿”的圆满追求;从民间视角看,它承载了民众对“平安”“吉祥”的朴素祈愿,如遇旱灾、疫情,民间常举行“观音迎菩萨”祈福仪式,祈请菩萨“风调雨顺、国泰民安”;在艺术领域,这一意象被融入绘画(如《观音赴会图》)、雕塑(如寺院中的“观音文殊普贤”像)、戏曲(如“观音大士收妖”),成为连接神圣信仰与世俗审美的桥梁。“观音迎菩萨”所蕴含的“平等”“包容”思想,也与现代社会“和谐共生”的理念相呼应,提醒人们在生活中践行慈悲、智慧与互助。

相关问答FAQs

问题1:观音迎菩萨是佛教中的固定节日或仪式吗?

解答:“观音迎菩萨”并非独立的固定节日,而是佛教法会或特殊因缘中的常见仪轨环节,它多在观音菩萨三大圣诞日(农历二月十九诞辰、六月十九成道日、九月十九出家日)、水陆法会、佛诞节等大型宗教活动中举行,核心是“迎请诸菩萨降临道场,共度众生”,其意义不在于特定日期,而在于通过庄严仪式,激发信众对菩萨的恭敬心与慈悲心,将宗教教义转化为实践动力。

问题2:普通人如何在家中参与类似迎请菩萨的仪式?

解答:家庭中的“迎请菩萨”仪式重在“至诚心”,无需复杂仪轨,可准备一处清净空间(如书房、客厅),悬挂观音菩萨像或摆放佛经,供一杯清水(表清净)、一束鲜花(表庄严);点燃香或电子灯,合掌称念“南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨”圣号,默念祈愿(如“祈愿菩萨加持家人平安,自己增长慈悲心”);最后双手合十,回向功德(如“愿以此功德,普及于一切,我等与众生,皆共成佛道”),关键在于“心诚”,形式可根据个人条件简化,核心是通过恭敬与祈请,培养内心的慈悲与智慧。