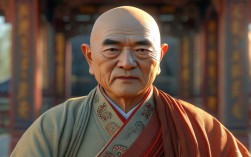

通强法师作为近现代佛教界的重要弘法者,其一生以“以戒为师、以法为依”为宗旨,在修行、弘法、教育及文化传承等方面均有深远影响,法师俗姓张,生于1918年,江苏南通人,自幼聪颖好学,少年时期因体弱多病,遂萌生出家之志,1935年,于镇江金山寺依止太虚大师弟子果禅法师剃度,法名通强,字慧照,此后,他先后在镇江焦山定慧寺、常州天宁寺等律宗、禅宗道场参学,深得法益,尤对《楞严经》《华严经》及戒律典籍有独到体悟。

在修行历程中,通强法师注重解行并重,青年时期,他曾闭关三年,精研三藏十二部,每日持诵《法华经》一部,同时坚持禅坐观心,力求将经教义理与实修功夫相结合,他常告诫弟子:“佛法非文字游戏,须从心地用功。”1949年后,法师辗转于江南各大寺院,虽经历时代变迁,仍坚守道心,以讲经、弘戒为己任,1956年,应请出任苏州西园寺住持,重兴寺内戒坛,恢复传统传戒制度,每年如期举行“三坛大戒”,度僧数百人,为佛教界输送了大批持戒精严的僧才。

通强法师的弘法事业以“契理契机”为原则,既重视经典义理的阐释,也关注现代信众的根机需求,他擅长将深奥的佛法义理以通俗易懂的语言开示,讲经说法深入浅出,常以“因果轮回”“善恶报应”等基础教义为切入点,引导大众断恶修善,尤其在禅法弘扬上,他强调“平常心是道”,主张在生活中参禅,认为“搬柴运水无非是禅,吃饭睡觉皆是修行”,上世纪80年代后,随着宗教政策落实,法师更积极参与佛教复兴工作,先后担任中国佛教协会常务理事、江苏省佛教协会副会长等职,为佛教界规范化建设建言献策。

在文化传承方面,通强法师重视佛教经典的整理与流通,他主持校勘出版了《金山江天寺志》《戒律学纲要》等著作,并亲自撰写《佛法与现代人生》《禅修入门》等通俗读物,累计发行逾百万册,影响广泛,他常说:“佛教文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,唯有深入挖掘,才能使其在现代社会焕发生机。”法师还热心公益,倡导“人间佛教”理念,带领弟子兴办希望学校、资助贫困学生、参与灾区救援,以实践菩萨道精神。

为更清晰展现通强法师的弘法轨迹,以下为其重要弘法活动年表概览:

| 时间 | 主要事件 |

|---|---|

| 1935年 | 于镇江金山寺剃度,依止果禅法师出家 |

| 1940年 | 闭关三年,精研经律论三藏 |

| 1956年 | 出任苏州西园寺住持,恢复传戒制度 |

| 1980年 | 当选中国佛教协会常务理事,参与全国佛教教务工作 |

| 1985年 | 主编《江苏佛教》杂志,推动佛教文化传播 |

| 1990年 | 于南京栖霞寺传授“千佛大戒”,度僧300余人 |

| 2000年后 | 专注著述,出版《禅修入门》《佛法与现代人生》等通俗佛学读物 |

通强法师的修行思想以“戒定慧三学”为核心,强调“由戒生定,由定发慧”,他认为,戒律是修行的根本,只有持戒清净,才能稳固禅定功夫;而禅定是开发智慧的基础,唯有通过观照自心,方能体悟诸法实相,在开示中,他常引用《楞严经》“一切众生,皆具如来智慧德相”一语,鼓励大众认识自性本具的佛性,不必向外驰求,法师的教法朴实无华,注重实践,对当代佛教修行者产生了深远影响。

2015年,通强法师于苏州西园寺安详示寂,世寿98岁,僧腊80载,圆寂前,他留下遗训:“佛法常住,僧宝永存,大众当以和合为贵,精进修行,续佛慧命。”其弟子及信众为纪念法师,于西园寺内设立“通强法师纪念堂”,并整理出版《通强法师语录》,使其教法得以流传。

相关问答FAQs

问:通强法师的弘法思想对现代信众有哪些启示?

答:通强法师的弘法思想以“契理契机”为核心,对现代信众主要有三方面启示:其一,强调“生活即修行”,主张将佛法义理融入日常,在待人接物中观照自心,破除我执;其二,重视基础教义的实践,如因果、持戒、慈悲等,引导大众从断恶修善入手,逐步深入佛法;其三,倡导“人间佛教”理念,鼓励信众在服务社会中践行菩萨道,实现个人修行与社会责任的统一,这些思想既契合佛陀本怀,又适应现代生活节奏,为大众提供了切实可行的修行路径。

问:通强法师在戒律弘扬方面有哪些具体贡献?

答:通强法师在戒律弘扬方面的贡献主要体现在三方面:一是恢复传统传戒制度,1956年出任西园寺住持后,重兴戒坛,坚持每年传授三坛大戒,规范传戒流程,确保戒律传承的清净与完整;二是著述戒学典籍,他编写的《戒律学纲要》系统阐述了戒律的精神与持戒方法,成为现代僧伽及居士持戒的重要参考;三是培养持戒僧才,通过讲戒、考戒等方式,严格要求弟子依戒修行,为佛教界输送了大量如法如律的僧伽,推动了当代佛教戒律的复兴与传承。