观音菩萨是佛教中慈悲与智慧的象征,其图像演变跨越千年,融合了印度佛教文化与中国本土审美,成为艺术史与信仰史的重要载体,从古印度佛教中的“观自在菩萨”到中国化的“观音大士”,其图像不仅承载着宗教教义,更折射出不同时代的文化心理与艺术风貌。

观音菩萨图像的起源与演变

观音菩萨的信仰起源于公元前2世纪的印度大乘佛教,梵语为“Avalokiteśvara”,意为“观世间音声而慈悲济世”,早期印度佛教艺术中,观音菩萨多表现为男性形象,头戴宝冠,身披天衣,手持莲花或净瓶,面容庄严,体现“悲智双运”的菩萨特质,如公元2-3世纪的犍陀罗艺术中,观音菩萨蓄须,身着希腊式长袍,兼具西方写实风格与印度宗教神秘感。

随着佛教传入中国(约东汉时期),观音菩萨图像开始本土化演变,魏晋南北朝时期,社会动荡,民众对救苦救难的神灵需求迫切,观音菩萨的“大悲”特质被强化,形象逐渐柔化,但仍保留男性特征,如敦煌莫高窟北魏时期的壁画中,观音面容清秀,身形修长,手持莲枝,衣袂飘飞,兼具西域风格与中原秀骨清像之美。

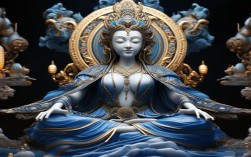

唐代是观音形象女性化的关键时期,受社会开放风气与女性审美影响,观音菩萨逐渐从“丈夫相”转变为“女相”,面容圆润慈祥,身姿丰腴,衣着也从简洁的天衣发展为华丽的璎珞、披帛,如敦煌盛唐壁画中的“水月观音”,坐于岩石之上,神态安然,衣纹流畅,尽显唐代雍容华贵的艺术风格,宋代以后,观音菩萨的女性形象完全定型,民间更以“母性慈悲”诠释其特质,如“送子观音”“鱼篮观音”等应化形象广泛流传,贴近民众日常生活需求。

典型观音菩萨图像分类与特征

观音菩萨的图像丰富多样,依据“随类应化”的教义,形成了不同身形、持物与场景的应化形象,各具象征意义,以下为常见类型及其特征:

| 图像类型 | 核心特征 | 象征意义 | 经典场景 |

|---|---|---|---|

| 圣观音(正观音) | 头戴化佛天冠(阿弥陀佛像),面相庄严,双目低垂,身披袈裟或天衣,结跏趺坐,手结法印或持莲花、净瓶。 | 体现观音菩萨“法身”的慈悲与智慧,为根本形象。 | 敦煌莫高窟唐代“圣观音”塑像,宝相庄严,法相安详。 |

| 千手千眼观音 | 身具千手,每手一眼,手中各持法器(如宝剑、宝镜、弓箭、宝印等),或结施无畏印、与愿印。 | “千眼”遍观世间苦难,“千手”遍救众生苦厄,象征无碍救度。 | 四川大足石刻宋代千手千眼观音,依山而凿,气势恢宏,千手呈放射状展开,如孔雀开屏。 |

| 送子观音 | 怀抱或手托孩童,面带微笑,衣着多为世俗妇人装束,或坐于莲花宝座,或立于民间庭院。 | 满足民众对生育的祈愿,体现观音菩萨对世俗需求的慈悲回应。 | 明清年画中的“送子观音”,色彩鲜艳,贴近民间生活,常张贴于婚嫁或育儿家庭。 |

| 水月观音 | 坐于岩石或水边,身后有圆月(或仅月影),手持杨柳净瓶,神态闲适,衣袂飘拂如临风。 | 象征“观水月之相,见自性本明”,体现超脱尘世的禅意与清净。 | 敦煌五代壁画“水月观音”,以淡雅色彩勾勒山水,观音侧身凝视水面,意境空灵。 |

| 杨柳观音 | 手持杨柳枝,净瓶置于身旁,杨柳枝常被解读为“拂去众生烦恼”。 | 杨枝甘露象征净化身心,治病祛灾,对应民间“药王”信仰。 | 江南寺庙常供奉“杨柳观音”,如杭州灵隐寺宋代铜像,杨柳枝纤细柔美,姿态慈悲。 |

观音菩萨图像的文化内涵

观音菩萨图像不仅是宗教艺术的体现,更是文化融合的见证,其图像中的符号系统——如莲花(清净无染)、净瓶(甘露普济)、杨柳(拂尘去垢)、宝冠(智慧庄严)——均承载着深厚的文化象征。

莲花在佛教中象征“出淤泥而不染”,观音菩萨手持莲花,寓意其慈悲心纯净无瑕,能救度众生脱离烦恼苦海;净瓶中的甘露水代表“法味”,能润泽众生身心,如《妙法莲华经》中“观世音菩萨普门品”所言:“若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声,皆得解脱。”

观音菩萨的“应身”图像(如送子观音、鱼篮观音)体现了佛教与中国本土文化的融合。“鱼篮观音”原型源于宋代民间传说“马郎妇观音”,观音以美貌度化渔民,将佛教教义融入世俗故事,使信仰更易被民众接受,这种“三十三应身”的图像体系,展现了观音菩萨“随缘应化”“众生度尽方证菩提”的大乘精神。

观音菩萨图像的传播与当代影响

观音菩萨图像的传播路径多元,通过陆上丝绸之路与海上丝绸之路,从印度经中亚、中国传至日本、韩国及东南亚各国,石窟艺术(如敦煌、云冈、龙门)、寺院雕塑、绘画(如明代丁云鹏《观音大士像》)、版画(如明代《观音经变图》)等载体,使其图像深入民间。

当代,观音菩萨图像进一步突破传统艺术形式,出现在数字绘画、动漫、文创产品中,成为连接传统与现代的文化符号,敦煌研究院推出的“数字观音”系列,通过3D技术复原壁画中的观音形象,让千年艺术焕发新生;影视作品(如动画《大鱼海棠》中的“观音原型”)也以现代视角诠释观音的慈悲精神,吸引年轻群体关注传统文化。

相关问答FAQs

问:观音菩萨在图像中为何有时是男相,有时是女相?

答:观音菩萨的性别演变是文化本土化的结果,在印度佛教中,观音菩萨为“丈夫相”,象征菩萨的勇猛与智慧;传入中国后,魏晋南北朝至唐代,受本土文化中“女神信仰”(如西王母、妈祖)及唐代女性审美影响,其形象逐渐柔化,宋代以后完全定型为女相,这种变化并非性别本质的改变,而是“随类应化”的体现——为贴近不同文化背景下民众的信仰需求,观音菩萨以不同身形度化众生,女相更易引发对“母性慈悲”的共鸣。

问:千手千眼观音的“千手千眼”是否实指数量?

答:并非实指。“千”在佛教中象征“无量、圆满”,千手千眼观音意为“具无量智慧眼,能见众生苦;具无量慈悲手,能救众生厄”,实际图像中,为表现“千”的繁复,常以42手(每手一眼,共42眼)代表千手千眼,或通过“二手、二手”的叠加组合,形成视觉上的“千手”效果,其核心象征意义是观音菩萨救度能力的无碍与周遍,体现“悲智双运,普度众生”的大乘精神。