容厚法师是近代中国佛教史上一位以苦行实修、慈悲济世著称的高僧,其生平践行了“人间佛教”的精神,在修行弘法、慈善济生、文化传承等方面均有深远影响,法师俗姓张,名福安,1878年生于江苏扬州一个书香世家,自幼受儒学熏陶,性情温厚,聪颖好学,少年时因目睹世间疾苦,萌生出世之志,1898年于镇江金山寺依体辉法师剃度,法号容厚,取“容人之量、厚德载物”之意。

修行历程:以戒为基,苦行证道

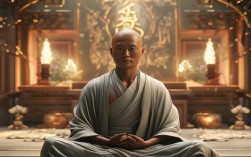

容厚法师的修行之路,始终以“持戒为本,禅净为归”,出家后,他先在金山寺参究经典,研习《法华》《华严》等大乘经典,同时严守戒律,每日凌晨三时起床,礼佛诵经,过午不食,过着极为简朴的生活,1903年,为深究佛法义理,他前往浙江天台山国清寺,依止近代高僧谛闲法师学习天台教观,期间常入深山坐禅,一坐数日,甚至以茅草为衣,以野果为食,展现出超乎常人的定力与毅力。

1908年,容厚法师受具足戒后,发心行脚参访,历时三年,徒步走遍江南名刹,如杭州灵隐寺、苏州寒山寺、南京栖霞寺等,途中不避风雨,不辞劳苦,以“行脚参学”的方式磨练心性,他曾言:“佛法不在文字中,而在行住坐卧处。”在行脚过程中,他常随缘开示乡民,劝善戒恶,以朴实语言引导大众亲近正法。

1912年,容厚法师驻锡扬州文峰寺,任住持,他提出“农禅并重”的修行理念,带领僧众开垦荒地,种植水稻、蔬菜,实现自给自足,同时每日坚持早晚课诵、坐禅、讲经,将修行与劳动相结合,改变了传统寺院脱离社会的倾向,在此期间,他因过度劳累曾患重病,却仍坚持讲经不辍,称“若为众生故,虽死无憾”,其精神感动四众弟子。

弘法事业:慈悲应世,利乐有情

容厚法师的弘法事业,以“契理契机”为原则,既重视经典义理的阐释,又贴近民众的实际需求,他擅长用通俗易懂的语言开示佛法,常将深奥的教义与日常生活相结合,例如以“种田喻修行”,强调“精进如耕田,懈怠如荒田”,让普通百姓也能理解佛法的真谛。

在慈善济生方面,法师尤为关注社会底层,1920年,扬州遭遇水灾,他立即组织僧众成立“救灾会”,募集钱粮,开设粥厂,赈济灾民数万人,并亲自为病患熬药、换药,日夜不休,他还创办“贫儿院”,收留无家可归的孤儿,教授他们读书识字、谋生技能,培养其成为对社会有用之人,1925年,他又设立“佛教慈幼院”,先后收养孤儿达200余人,其“慈悲济世”的精神在当地广为传颂。

在文化传承方面,容厚法师重视经典整理与流通,他主持刊刻了《金刚经》《阿弥陀经》等常见经典,并亲自作注,使更多人能接触正法,他还倡导“佛学研究会”,定期举办讲经法会,邀请高僧大德交流佛法,推动佛教文化的传播与发展,1928年,他应邀前往上海玉佛寺讲《普门品》,听众逾千人,盛况空前,为近代佛教复兴注入了活力。

思想影响:朴实无华,契理契机

容厚法师的思想核心是“以戒为师,以善为道”,他强调修行不能脱离社会,必须“在生活中修行,在修行中生活”,他常告诫弟子:“佛法不是消极避世,而是积极入世,要用自己的慈悲心去帮助每一个需要帮助的人。”这种“人间佛教”的理念,对近代佛教的转型产生了重要影响。

他的修行风格以“朴实无华”著称,反对形式主义,注重实修,他常说:“念经不如念善,拜佛不如拜心。”主张以“慈悲心”对待一切众生,以“平常心”面对世间得失,这种思想不仅影响了他的弟子,也感染了无数信众,使佛教更加贴近民众生活。

1945年,容厚法师圆寂于文峰寺,世寿68岁,僧腊50载,圆寂前,他留下遗训:“身似浮云,心如止水,生死自在,无挂无碍。”其弟子及信众为纪念他,在文峰寺内修建“容厚法师纪念塔”,并将他的语录汇编为《容厚法师法语》,流传于世。

容厚法师弘法事业主要成就表

| 领域 | 主要成就 | 影响范围 |

|---|---|---|

| 修行实践 | 倡导“农禅并重”,带领僧众自给自足;坚持苦行,以身作则弘扬戒律精神。 | 江苏佛教界,影响修行风气 |

| 慈善济生 | 创办“贫儿院”“佛教慈幼院”,收养孤儿200余人;组织救灾,赈济灾民数万人。 | 扬州及周边地区,惠及民众 |

| 文化传播 | 刊刻佛教经典并作注;创办“佛学研究会”,定期讲经;赴上海等地弘法,听众逾千。 | 江浙沪地区,推动佛教大众化 |

相关问答FAQs

问:容厚法师的修行特色是什么?他与其他近代高僧有何不同?

答:容厚法师的修行特色在于“农禅并重”与“苦行实修”的结合,他强调修行不能脱离劳动,带领僧众开垦荒地、自给自足,改变了传统寺院“不事生产”的形象;他以极端的苦行磨练心性,如行脚参学、茅草为衣、过午不食等,展现出超乎常人的定力,与其他近代高僧相比,他的弘法风格更为“接地气”,擅长用日常比喻阐释佛法,且特别重视慈善济生,将修行与社会服务紧密结合,体现了“人间佛教”的早期实践。

问:容厚法师对近代佛教复兴有哪些具体贡献?

答:容厚法师对近代佛教复兴的贡献主要体现在三个方面:一是实践层面,通过“农禅并重”的修行模式,推动佛教僧团回归“修行与劳动结合”的优良传统,增强了寺院的经济自主性和社会适应力;二是慈善层面,以“慈悲济世”为宗旨,创办孤儿院、救灾会等机构,改善了弱势群体的生活,提升了佛教在社会中的正面形象;三是文化层面,通过讲经说法、刊刻经典、组织佛学研究会等方式,普及佛教文化,使佛法更贴近民众生活,为近代佛教的大众化转型奠定了基础。