布袋弥勒菩萨作为汉传佛教中极具代表性的形象,其图片不仅是宗教艺术的载体,更是民间文化与哲学思想的生动体现,这一形象原型源于五代时期的僧人契此,因其常背负布袋、笑口常开,被后人尊为弥勒菩萨的化身,逐渐演化为佛教艺术中独特的文化符号,布袋弥勒菩萨的图片通过特定的视觉元素传递包容、乐观与济世的精神,在不同历史时期呈现出丰富的艺术面貌,深刻影响着东亚地区的文化审美与信仰实践。

形象溯源:从僧人到菩萨的信仰演变

布袋弥勒菩萨的形象核心源于五代后梁时期的明州(今浙江宁波)僧人契此(?-916年),据《宋高僧传》《五灯会元》等文献记载,契此自称契此,身材肥胖,常以布袋随身,言行不拘一格,常以“弥勒真身”自居,其生平充满传奇色彩:或背负布袋行乞于市井,或坐卧雪中而不沾衣,临终前留下偈语“行也布袋,坐也布袋,放下布袋,立地成佛”,成为其精神内核的浓缩,契圆寂后,民间逐渐将其与佛教中的“未来佛”弥勒菩萨关联,认为他是弥勒菩萨的化身,布袋弥勒的形象由此确立,并从最初的民间信仰演变为汉传佛教寺院中供奉的重要神祇。

这一信仰演变的过程,本质上是佛教与中国本土文化融合的典型案例,弥勒菩萨在印度佛教中作为“未来佛”,象征将在未来降临人间、度化众生,而契此的“笑口常开”“大腹便便”的形象,则弱化了未来佛的威严感,增添了世俗化的亲和力,更契合中国人对“和”“乐”的精神追求,布袋弥勒菩萨的图片不仅是宗教符号,更是中国文化“圆融”“包容”特质的视觉呈现。

艺术特征:图片中的视觉密码与风格演变

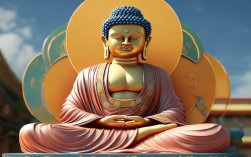

布袋弥勒菩萨的图片经过千年的发展,形成了相对固定的视觉范式,同时在不同历史时期呈现出鲜明的艺术风格,其核心视觉元素包括:笑容、大腹、布袋、袒胸露腹的姿态,以及简单服饰(多为僧袍),这些元素共同构成了“大肚能容,开口便笑”的经典形象。

不同时期的艺术风格

唐宋时期是布袋弥勒形象的形成期,此时的图片(多为壁画或早期雕塑)更接近契此僧人的原型,形象相对朴素,笑容含蓄,布袋的体积较小,服饰简朴,强调僧人的真实感,杭州灵隐寺早期的布袋弥勒雕塑,虽已具大腹特征,但整体姿态较为端庄,尚未完全形成后世“乐呵呵”的世俗化形象。

元明时期是布袋弥勒形象的成熟期,随着佛教艺术的世俗化,图片中的弥勒菩萨逐渐丰满起来:笑容更加夸张,嘴角几乎咧到耳根,眼睛眯成细缝,传递出“无忧无虑”的喜感;腹部突出,甚至有孩童在腹部嬉戏的细节(如明代一些木雕作品),象征“福泽深厚”;布袋的体积增大,成为视觉焦点,袋口常呈敞开状,寓意“包容万物”或“广纳善缘”,这一时期的色彩也趋于丰富,僧袍多采用红、黄等暖色调,强化喜庆氛围。

清代至今,布袋弥勒的图片进一步融入民间吉祥文化,出现大量“艺术化”变体,在年画、瓷器、玉雕等载体中,弥勒菩萨常与元宝、如意、蝙蝠等吉祥物组合,强化“招财进宝”“福气满满”的世俗寓意;现代创作中,则出现卡通化、抽象化的风格,如Q版布袋弥勒表情包、金属材质的现代雕塑等,使其更贴近当代审美。

不同载体的表现特点

布袋弥勒菩萨的图片载体多样,不同载体因其材质与工艺的差异,呈现出独特的艺术效果。

- 壁画:多见于寺院殿堂(如天王殿),以工笔重彩为主,线条流畅,色彩鲜艳,通过大面积的暖色调(如朱红、明黄)营造庄严而亲切的氛围,敦煌莫高窟的元代壁画中,布袋弥勒与天王、力士等形象并列,构图饱满,细节丰富,体现宗教艺术的宏大叙事。

- 雕塑:材质包括木雕、石雕、泥塑、玉雕等,强调立体感与触感,木雕作品(如明清时期的寺院供奉)注重刀法的细腻,衣纹褶皱自然,笑容的弧度极具感染力;石雕则更显厚重,多用于寺庙广场或园林景观,如北京潭柘寺的布袋弥勒石雕,高达3米,腹部圆润,给人以“稳如泰山”的信赖感。

- 绘画与印刷品:卷轴画、年画、版画等载体更便于传播,风格灵活,明代年画中的布袋弥勒常以“家庭福神”形象出现,背景添加庭院、孩童等生活场景,拉近与民众的距离;现代印刷品(如海报、卡片)则多采用数码技术,色彩明快,构图简洁,适应大众日常欣赏需求。

文化内涵:超越宗教的象征意义

布袋弥勒菩萨的图片之所以跨越时空、深入人心,核心在于其承载的丰富文化内涵,已超越宗教范畴,成为中国人精神世界的重要符号。

“包容”与“乐观”的哲学表达

“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”——这副流传甚广的对联,精准概括了布袋弥勒的精神内核,其“大腹”象征“包容”,不仅是对他人过错的宽容,更是对世事无常的接纳;“开口笑”则代表“乐观”,以积极心态面对生活中的困境,这种哲学思想与儒家的“中庸”、道家的“逍遥”相呼应,成为中国人处世智慧的重要体现,在图片中,弥勒菩萨的笑容并非单纯的“喜”,而是一种历经世事后的通透与豁达,传递出“不以物喜,不以己悲”的人生境界。

民间吉祥文化的载体

随着信仰的世俗化,布袋弥勒菩萨逐渐被赋予“福气”“财富”“吉祥”的寓意,在民间,其图片常被张贴于家中、商铺,或作为摆件供奉,认为能带来好运,弥勒手中的布袋被视为“招财袋”,袒露的腹部象征“福肚”(即“福态”),笑容则寓意“和气生财”,这种转化体现了佛教与中国传统吉祥文化的融合,使布袋弥勒从“宗教神祇”变为“世俗福神”,更贴近民众的生活需求。

和谐社会的文化符号

在当代社会,布袋弥勒菩萨的图片被赋予了新的时代意义——成为“和谐”“友善”的社会符号,其“包容”精神被用于倡导人际关系的和睦,“乐观”态度被鼓励用于面对压力与挑战,在一些公益宣传中,布袋弥勒的形象被用于传递“宽容待人、笑对人生”的理念;在旅游景区,其雕塑常作为“和谐景观”的核心,吸引游客驻足合影,成为传递正能量的文化媒介。

布袋弥勒菩萨图片艺术特征演变表

| 时期 | 形象特征 | 材质载体 | 文化象征 |

|---|---|---|---|

| 唐宋(形成期) | 身材偏瘦,笑容含蓄,布袋较小,服饰朴素,接近僧人原型 | 壁画、早期石雕 | 僧人真身,弥勒化身的初步确立 |

| 元明(成熟期) | 身材丰满,笑容夸张,腹部突出,布袋增大,衣纹细腻,色彩暖色调 | 木雕、壁画、铜雕 | 包容、乐观,佛教世俗化的体现 |

| 清代至今(多元化) | 与吉祥物(元宝、蝙蝠)组合,出现卡通化、抽象化风格,色彩明快,构图灵活 | 年画、玉雕、瓷器、数字艺术 | 福气、财富,现代文化符号的融合 |

相关问答FAQs

Q1:布袋弥勒菩萨与佛教经典中的“未来弥勒”是同一形象吗?

A:布袋弥勒菩萨与佛教经典中的“未来弥勒”(弥勒菩萨)在信仰源流上相关,但形象与内涵有区别,经典中的弥勒菩萨是“未来佛”,据《弥勒上生经》《弥勒下生经》记载,他现居兜率天,将于未来降临人间,成为释迦牟尼佛的 successor,形象庄严,菩萨装或佛装,象征“慈悲”与“智慧”,而布袋弥勒菩萨原型是五代僧人契此,因民间信仰被神化为弥勒化身,形象更世俗化,突出“笑口常开”“大肚能容”,象征“包容”与“乐观”,汉传佛教将两者融合,认为布袋弥勒是弥勒菩萨在世间的“化身”,传递“当下即未来”的修行理念——即通过修习包容与乐观,即可弥勒心中之净土。

Q2:为什么布袋弥勒菩萨的图片中常出现布袋?布袋有何具体象征意义?

A:布袋是布袋弥勒菩萨的核心标志,其象征意义可从三个层面理解:一是历史原型,源于契此和尚随身携带的布袋,用于盛放乞讨的食物,象征“随缘度世”,即无论贫富、顺逆,皆以平常心接纳;二是宗教内涵,在佛教中,“布袋”象征“心包太虚”,即心胸宽广如布袋,能包容一切众生与烦恼,契合“弥勒净土”的“广大无量”特质;三是民间寓意,布袋被视为“招财袋”“福袋”,寓意“广纳善缘”“招财进宝”,因此民间常将其作为吉祥物,祈求福气与财富,综合而言,布袋既是契此僧人的身份标识,也是弥勒菩萨“包容”“济世”精神的视觉化表达。