保定清苑国公营寺庙坐落于河北省保定市清苑区国公营村西,是一座承载着数百年历史记忆与地方文化底蕴的佛教古刹,寺庙不仅见证了清苑地区的历史变迁,更成为当地村民精神信仰的重要寄托与民俗文化的传承载体,其建筑规制、历史遗存及文化内涵在冀中地区寺庙中颇具代表性。

历史沿革:从“国公祠”到佛教圣地

国公营寺庙的始建年代可追溯至明代,其名称由来与当地流传的“国公”传说密切相关,据清苑县旧志记载,明永乐年间,燕王朱棣发动“靖难之役”,部将某国公(一说为英国公张玉,一说为成山侯王通,因史料未载确名,当地以“国公”尊称)率军在此地屯兵御敌,后战殁于此,为纪念其忠烈,村民于永乐十五年(1417年)集资修建“国公祠”,初为祭祀性建筑,仅设正殿三间,供奉国公塑像。

至清代乾隆年间,因“国公祠”香火日盛,地方乡绅与信众倡议扩建,增建山门、钟鼓楼、东西配殿及后殿,并正式更名为“国公营寺”,纳入佛教寺院体系,寺院鼎盛时期,占地面积达20余亩,僧众30余人,下辖周边村庄数处下院,成为清苑地区重要的佛教活动中心,清末民初,因战乱频仍,寺院逐渐衰落,部分建筑倾颓,新中国成立后,寺院被用作村集体仓库,1970年代在“破四旧”运动中遭到严重破坏,仅存大雄宝殿一座,1980年代后,随着宗教政策恢复,村民自发筹资修缮,1995年被列为清苑县文物保护单位,2003年政府拨款进行全面修复,基本恢复了清代中期的建筑格局。

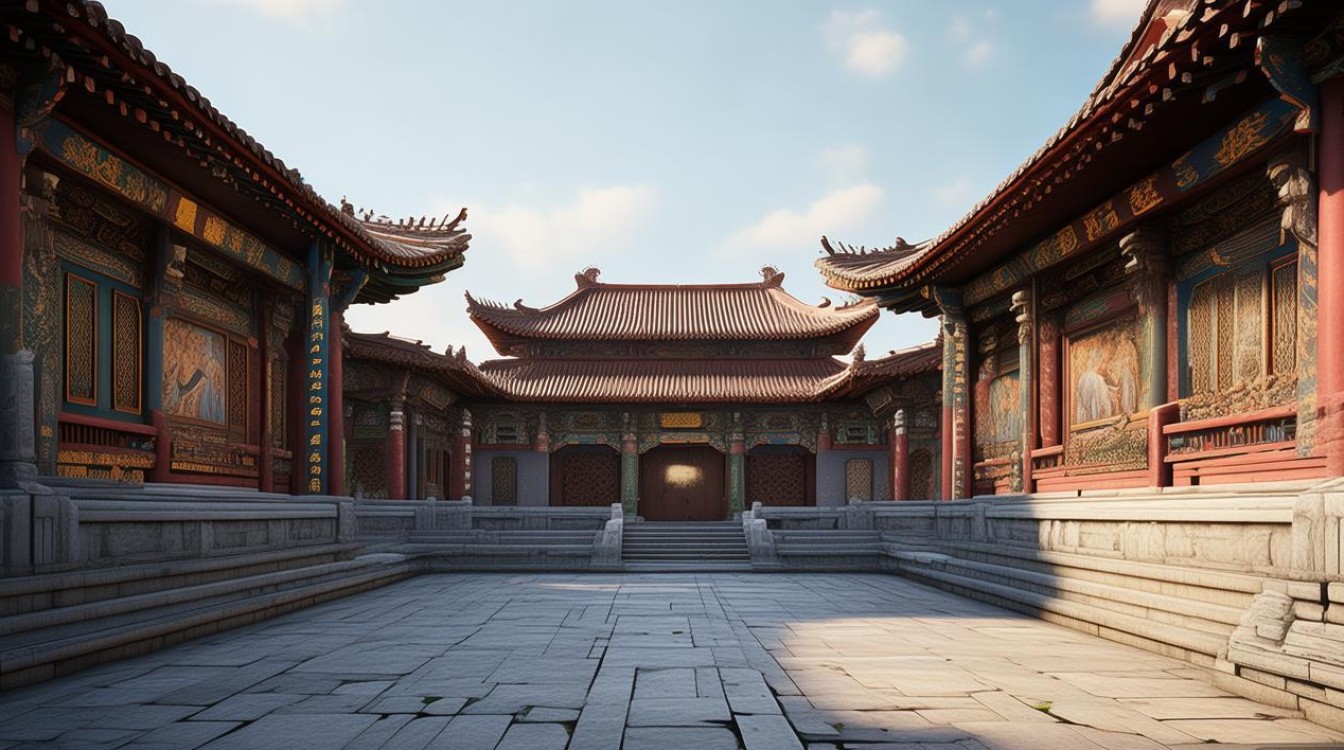

建筑布局与特色:三进院落的规制之美

国公营寺庙整体坐北朝南,现存建筑为三进院落布局,中轴线依次为山门、天王殿、大雄宝殿,两侧对称分布钟楼、鼓楼、东西配殿及后殿,总建筑面积约1200平方米,其建筑风格兼具明代雄浑与清代精巧,体现了冀中地区寺庙建筑的典型特征。

山门:面阔三间,硬山顶,筒瓦覆面,檐下施五踩重昂斗拱,门额嵌“国公营寺”石匾,为清乾隆二十五年(1760年)重修时所题,山门前置一对石狮,高1.2米,基座刻有“吉祥如意”云纹,为明代原物。

天王殿:位于山门以北,面阔三间,进深二间,悬山顶,殿内原供奉弥勒佛、韦驮及四大天王塑像,现存为2003年重塑,殿前东侧立有明永乐十五年碑刻一通,高2.5米,宽1米,碑文记载了“国公祠”的建造缘由及捐资名单,是研究寺院早期历史的重要实物。

大雄宝殿:寺内主体建筑,建于高0.8米的月台之上,面阔五间,进深三间,歇山顶,绿琉璃瓦剪边,檐下施七踩单翘双昂斗拱,梁架采用“抬梁式”结构,十二金柱直达屋顶,均用包裹彩绘,殿内原供奉释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛及十八罗汉像,其中释迦牟尼佛高3.5米,为明代铜铸贴金像,可惜在文革期间被毁,现佛像为2000年重塑,殿内东西山墙保留有清代壁画,共40平方米,内容为“八相成道”“二十四孝”等,色彩鲜艳,线条流畅,具有极高的艺术价值。

配殿与后殿:东西配殿各五间,硬山顶,分别为伽蓝殿、祖师殿,现为文物陈列室,后殿面阔三间,供寺僧居住,其建筑风格简洁朴素,与中轴线主要建筑形成对比,体现了古代寺院的“功能分区”理念。

以下为寺院主要建筑一览表:

| 建筑名称 | 位置 | 面阔/进深 | 屋顶形式 | 建造年代 | 主要特征 |

|----------|------|------------|----------|----------|----------|

| 山门 | 中轴线前端 | 三间/二间 | 硬山顶 | 明始建,清乾隆重修 | 五踩重昂斗拱,石匾题额 |

| 天王殿 | 中轴线次间 | 三间/二间 | 悬山顶 | 清乾隆年间 | 弥勒佛、四大天王像,明代碑刻 |

| 大雄宝殿 | 中轴线后端 | 五间/三间 | 歇山顶 | 明永乐始建,清修 | 七踩斗拱,清代壁画,铜铸佛像(毁后重塑) |

| 东西配殿 | 两侧 | 各五间/二间 | 硬山顶 | 清乾隆年间 | 伽蓝殿、祖师殿,现为文物陈列室 |

文化内涵与民俗传承:信仰与生活的交融

国公营寺庙不仅是宗教场所,更是清苑地区民俗文化的活态载体,其文化内涵主要体现在三个方面:

忠义精神的象征:寺名源于“国公”传说,反映了当地民众对忠烈精神的崇尚,每年农历四月十五“国公诞辰日”,周边村民会自发到寺内祭祀,焚香祈福,同时举办庙会,进行物资交流与民俗表演,如舞龙、舞狮、高跷等,这一传统已延续600余年。

佛教文化的传播:作为佛教寺院,国公营寺历史上曾举办多次法会,讲经说法,影响深远,清代高僧月霞法师曾在此驻锡弘法,著有《国公营寺志》,现残存于县档案馆,寺内现存清代藏经阁遗址,曾藏有《龙藏》一部,现存部分经卷为清苑区图书馆珍藏。

民间艺术的宝库:寺内建筑彩绘、壁画、石雕等集中体现了冀中民间艺术特色,大雄宝殿梁架彩绘以“旋子彩画”为主,间以“苏式彩画”的山水人物,色彩以青绿为主,间贴金箔,富丽堂皇,东西配殿的砖雕墀头,刻有“松竹梅兰”图案,刀法细腻,栩栩如生,是清代砖雕艺术的精品。

现状与保护:传承与发展的新篇章

近年来,国公营寺庙的保护与利用受到地方政府的高度重视,2013年,被列为保定市文物保护单位,2018年纳入“冀中地区古建筑保护工程”,政府累计投入资金500余万元,对大雄宝殿、天王殿等进行落架大修,并修复了钟鼓楼、围墙等附属建筑,寺院聘请专业文物管理人员,建立了完善的文物保护档案,定期开展古建筑监测与维护。

如今的国公营寺庙,既是清苑区重要的宗教活动场所,也是吸引游客的文化旅游景点,每年接待香客及游客10万余人次,成为展示地方历史文化、促进文旅融合的重要窗口,寺内设立的“清苑民俗博物馆”,通过实物、图片、文献等形式,系统展示了国公营寺的历史沿革、建筑艺术及民俗文化,让这座古老的寺庙在新时代焕发出新的生机。

相关问答FAQs

问题1:国公营寺庙的“国公”究竟指哪位历史人物?为何当地对其如此尊崇?

解答:国公”的具体身份,史料中并无明确记载,当地流传最广的说法是与明代“靖难之役”有关,一说为英国公张玉(朱棣麾下名将,战死于东昌之战),一说为成山侯王通(曾镇守保定地区),因缺乏直接史料佐证,村民以“国公”尊称,既是对历史人物的模糊记忆,也是对忠义精神的集体崇拜,当地对其尊崇,一方面源于“为国捐躯”的忠义形象符合传统价值观,另一方面通过祭祀活动,强化了村落认同与文化凝聚力,这种信仰已融入当地民俗生活,成为数百年来不变的精神传统。

问题2:国公营寺庙内的明代碑刻和清代壁画有哪些具体内容?其历史与艺术价值如何?

解答:寺内明代碑刻立于明永乐十五年(1417年),碑文共1000余字,详细记载了“国公祠”的建造背景、捐资村民姓名(涉及周边30余村庄)、土地捐赠情况及“国公”事迹,是研究明代军事制度、地方社会及民间信仰的第一手资料,碑文末尾附有“匠人名录”,包括木匠、石匠、画师等姓名,为明代工匠制度研究提供了线索,清代壁画位于大雄宝殿东西山墙,共40平方米,北侧壁画为“八相成道图”,描绘释迦牟尼从诞生到涅槃的一生;南侧为“二十四孝图”,选取“卧冰求鲤”“扇枕温衾”等传统孝道故事,壁画采用“工笔重彩”技法,色彩以石青、石绿、朱砂为主,人物形象生动,线条流畅,兼具宗教宣传与道德教化功能,是清代冀中民间宗教艺术的代表作,对研究清代绘画艺术与社会思想具有重要价值。