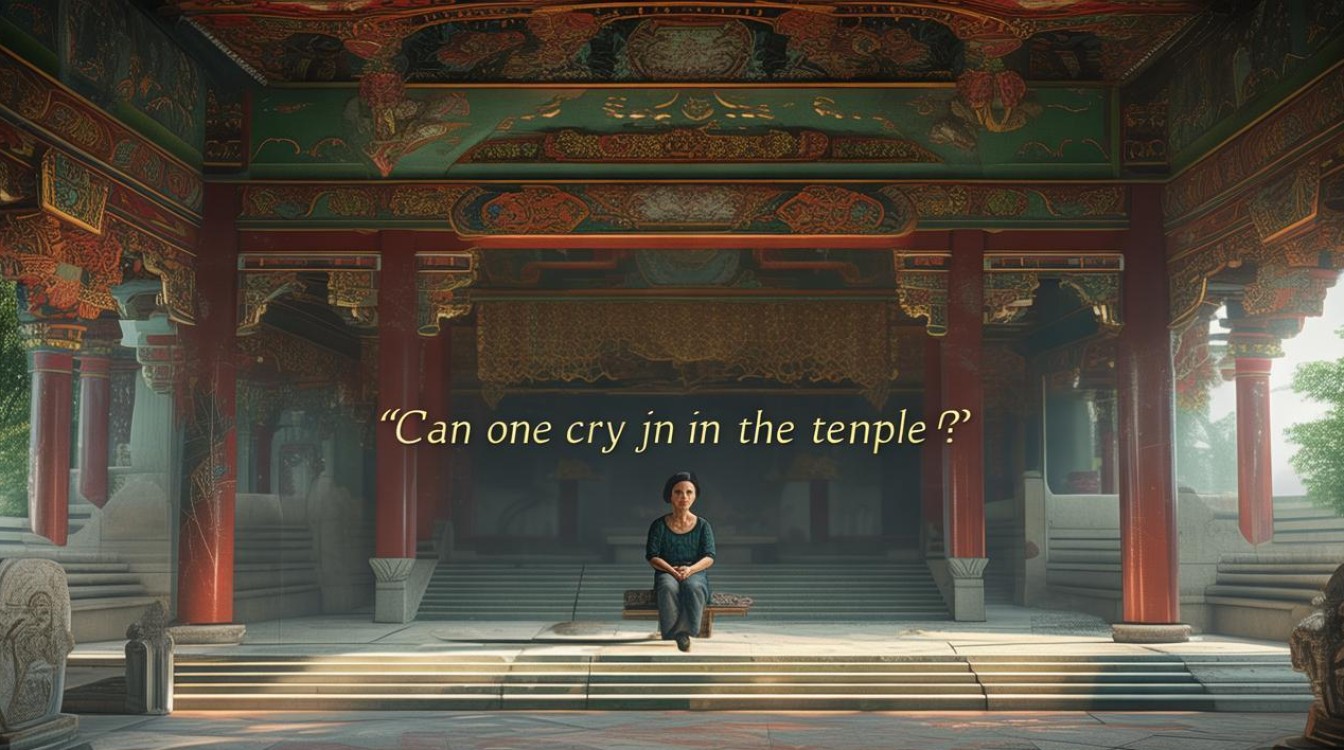

寺庙作为承载信仰、传递慈悲的精神空间,其核心功能是供信众礼佛、静心、寻求心灵慰藉,可以在寺庙哭吗”,答案并非简单的“能”或“不能”,而需结合哭泣的原因、方式、场合以及寺庙的文化属性来理解——在尊重他人、遵守规矩的前提下,适度、安静的情感流露是被允许的,甚至可能成为一种与自我、与信仰对话的过程。

寺庙的本质是“慈悲道场”,佛教讲“悲智双运”,承认众生皆有烦恼与痛苦,允许信众在佛前倾诉、流泪,许多经典中都有描述众生因苦而向佛祈求的故事,比如佛陀在世时,常有失去亲人的妇女在祇园精舍外哭泣,佛陀并未呵斥,反而以慈悲开示,引导她们正视无常,从宗教精神看,寺庙并非“必须时刻庄严肃穆”的冰冷场所,而是包容众生情绪的“心灵港湾”——若心中有苦,想在佛像前哭一场,让泪水带走压抑,本质上是对“慈悲”的呼应,也是与自我和解的方式。

但“哭”的行为需把握边界,核心原则是“不干扰他人、不冒犯信仰”,寺庙是公共修行空间,既有僧人诵经礼佛,也有信众前来祈福,任何行为都需兼顾他人感受,若因极度悲伤(如失去亲人、遭遇重大变故)而忍不住流泪,尽量选择安静角落,如庭院的菩提树下、偏僻的走廊,或寺庙设置的“静心室”,避免在殿堂内、佛像前、法会现场等庄重场合大声哭嚎、捶胸顿足——这不仅会干扰他人礼佛,也可能因情绪失控做出不雅举动,违背寺庙“庄严殊胜”的氛围。

不同寺庙对“情绪表达”的规范可能略有差异,汉传佛教寺庙通常更注重“肃穆”,一般不建议在主殿、法堂等核心区域哭泣;而部分南传佛教或藏传佛教寺庙,因允许更直接的宗教情感表达(如磕长头时的哽咽),可能在特定区域(如转经道、祈福墙)对适度哭泣更包容,若不确定,可观察寺庙标识或询问工作人员:有些寺庙会在入口处标注“保持安静”“请勿喧哗”,此时即便有情绪,也需克制到不影响他人的程度。

哭泣后的态度同样重要,若因情绪激动而失态,事后可在佛前合十轻声忏悔,或向被干扰的人致歉——这既是对信仰的敬畏,也是对他人感受的尊重,佛教讲“修行在日常”,情绪管理本是修行的一部分,在寺庙中学习“带着痛苦却不被痛苦淹没”,或许比单纯压抑哭泣更有意义。

寺庙哭泣的适宜性与注意事项

| 类别 | 具体说明 |

|---|---|

| 适宜场景 | 个人静心时:在庭院、静心室等安静角落,因内心悲伤、压力而小声啜泣,不干扰他人。 祈福倾诉时:在佛像前合十祈祷,因情绪激动流泪,表达对信仰的依赖。 特殊纪念日:祭拜亲人时,在寺庙指定区域(如祭拜台、祈福墙)安静追思。 |

| 不适宜场景 | 殿堂内诵经时:在大雄宝殿、法堂等僧人礼佛或信众共修的场所哭泣。 法会进行中:在大型法会、皈依仪式等集体活动中情绪失控大哭。 公共通道:在走廊、楼梯等人流密集处大声哭闹,阻碍他人通行。 |

| 注意事项 | 保持安静:避免嚎啕大哭、拍打地面等行为,以轻声啜泣或默默流泪为宜。 选择位置:避开主殿、佛像正前方,优先选择寺庙边缘、角落或指定的静心区域。 尊重规矩:若寺庙明确要求“禁止喧哗”,即使有情绪也需克制,或到寺外平复。 事后整理:哭泣后整理仪容,避免眼泪、鼻涕等弄脏寺庙地面、供桌,保持环境整洁。 |

相关问答FAQs

Q:在寺庙哭会不会被认为不敬?

A:不一定,佛教讲“慈悲”,理解众生的痛苦,安静流泪是情感的自然流露,并非不敬,但若因哭闹声、不雅动作(如捶打佛像、翻滚在地)干扰他人或冒犯信仰,则可能被视为不敬,关键在于“是否心怀恭敬”:若因悲伤而在佛前低头啜泣,事后合十致意,反而是一种对“慈悲”的回应;若因情绪失控失态,则需反思自己的行为是否违背了寺庙的庄严氛围。

Q:如果情绪激动想哭,寺庙里哪里比较合适?

A:建议选择“相对私密、远离核心修行区域”的场所:①寺庙的庭院、菩提树下等开阔但有遮挡的地方,既能感受自然,又不会影响他人;②部分寺庙会设置“静心室”或“祈福墙”,供信众独处或书写心愿,这类区域通常对情绪表达更包容;③若寺庙有供人休息的长廊、凉亭,且人流较少,也可作为临时平复情绪的地方,需避开主殿、法堂、僧人寮房等区域,同时注意远离正在进行的法会或共修活动。