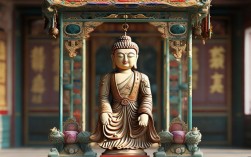

在佛教艺术的长河中,菩萨的形象千姿百态,而“笑口常开”的菩萨画像,尤其是以弥勒菩萨为代表的形象,早已超越了宗教符号的范畴,成为传递乐观、包容与智慧的文化符号,这类画像通常以圆润饱满的面容、上扬的嘴角、坦荡的笑容为核心,辅以大腹便便的身姿、布袋或念珠等元素,在视觉上给人以温暖、亲切之感,更在精神层面引导人们放下执念、笑对人生。

从形象起源来看,“笑口常开”的菩萨画像以弥勒菩萨最为典型,在佛教经典中,弥勒菩萨是释迦牟尼佛的未来佛,将在娑婆世界降生成佛,度化众生,然而在中国民间信仰中,弥勒菩萨的形象逐渐从庄严的“未来佛”转化为亲切的“布袋和尚”,这与五代时期契此和尚的传说密不可分,契此和尚常携布袋游历市井,言语疯癫,行为洒脱,临终前留下“行也布袋,坐也布袋,放下布袋,何其自在”的偈语,被后人视为弥勒菩萨的化身,这一历史演变让弥勒菩萨的形象从“神性”走向“人性”,从“庄严”转向“亲和”,其“笑口常开”的特征也由此深入人心——笑容里既有对众生的慈悲,也有对世事无常的通达。

深入剖析这类画像的象征意义,每一个细节都承载着深厚的文化内涵,下表列举了弥勒菩萨“笑口常开”形象中的核心元素及其象征指向:

| 形象元素 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 笑容 | 眼睛微弯呈月牙状,嘴角上扬,露出牙齿 | 乐观豁达:面对困境时的从容,传递“笑对人生”的生活态度;慈悲包容:对众生无分别的关爱,如阳光普照 |

| 大腹 | 圆鼓鼓的肚子,袒露或包裹于袈裟中 | “大肚能容”:容人之容、容事之容、容己之容,象征宽容与豁达;富足圆满:物质与精神的丰盈,提醒世人内心充实比外在更重要 |

| 布袋 | 肩背或手提的布袋,有的布袋上写有“肚大能容” | 放下执念:布袋象征“容纳烦恼”,提醒人们放下计较与焦虑;自在随缘:契此和尚“放下布袋”的偈语,指向心灵的解脱 |

| 姿态 | 或坐或站,姿态随意,有的脚穿草鞋,有的手执念珠 | 亲近众生:脱离宗教的刻板印象,如同邻家老翁般亲切;修行智慧:随意中见定力,象征“平常心是道”的修行境界 |

这类画像之所以能跨越宗教与文化的边界,被广泛接受,在于其精神内核与普世价值的高度契合,现代社会节奏加快,人们常被焦虑、压力、计较裹挟,而弥勒菩萨“笑口常开”的形象如同一面镜子,映照出内心的浮躁,也提供了一剂“心灵良方”,它的笑容不是盲目的乐观,而是历经世事后的通透——正如布袋和尚所言,“行也布袋,坐也布袋”,人生本是一场放下与自在的旅程,它的“大肚能容”也不是无原则的妥协,而是对差异的尊重、对错误的包容,是构建和谐人际关系的重要智慧,当人们驻足于这样的画像前,往往会不自觉地放松紧绷的神经,嘴角也微微上扬,这种“镜像效应”正是其治愈力量的体现。

在艺术表现上,“笑口常开”的菩萨画像也呈现出多样化的风格,传统的工笔画线条细腻,色彩沉稳,笑容中带着禅意的宁静;民间的写意画则笔触洒脱,色彩明快,笑容更显憨态可掬;现代文创产品中的形象则更贴近生活,比如Q版弥勒玩偶、表情包等,让古老的宗教符号焕发出新的活力,无论何种形式,其核心始终不变:用笑容传递温暖,用包容化解隔阂,用智慧启迪心灵。

从寺庙的壁画到家庭的中堂画,从手机壁纸到文创产品,“笑口常开”的菩萨画像早已融入日常生活,成为人们精神寄托的载体,它提醒我们:生活或许有诸多不如意,但只要保持一颗乐观豁达的心,学会放下与包容,就能在平凡的日子里找到自在与欢喜,这或许就是弥勒菩萨“笑口常开”留给世人最珍贵的启示:真正的快乐,源于内心的丰盈与通透。

相关问答FAQs

Q1:为什么弥勒菩萨通常是“笑口常开”的形象,而不是其他表情?

A1:弥勒菩萨“笑口常开”的形象主要源于中国民间对契此和尚的信仰,契此和尚以疯癫洒脱的形象示人,常带布袋,临终偈语强调“放下自在”,其乐观、包容、随性的人格特质被后人视为弥勒菩萨的化身,佛教中弥勒菩萨作为“未来佛”,本就象征着光明与希望,而笑容最能传递这种慈爱、积极的精神内涵,符合“度化众生”的宗教目标,从文化心理看,笑容具有普世的亲和力,更容易让大众接受和亲近,从而弥勒菩萨的“笑”逐渐成为固定形象,超越了宗教的庄严感,更贴近世俗的情感需求。

Q2:弥勒菩萨的“大肚”和“布袋”有什么特殊含义?

A2:弥勒菩萨的“大肚”和“布袋”是其形象的核心符号,承载着丰富的象征意义。“大肚”即“大肚能容”,象征宽容与豁达,提醒人们要容人之过、容事之难、容己之短,体现佛教“慈悲喜舍”中的“舍”与“喜”;“布袋”则源于契此和尚的传说,象征“容纳烦恼”,寓意“放下执念”——布袋能装下世间万物,却装不下“放下”后的自在,正如《道德经》所言“为学日益,为道日损”,布袋提醒人们减少对外在的依赖,回归内心的简单与平静,两者结合,共同诠释了“心宽体胖,自在随缘”的人生智慧。