“南无”是梵语“Namo”的音译,意为皈敬、归命、依靠,表达对圣者的恭敬与信心,在佛教中,“南无文殊菩萨”即是对文殊师利菩萨的至诚礼赞与祈请,文殊菩萨,全称“文殊师利菩萨”,又称“曼殊室利”,意为“妙吉祥”,是佛教中智慧的象征,与普贤菩萨并称“文殊骑狮,普贤象驭”,同为释迦牟尼佛的左胁侍与右胁侍,代表佛教“智”与“理”两大法门,是三世诸佛的智慧总集。

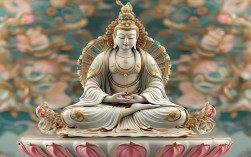

文殊菩萨的形象庄严而富有深意,常见造像中,文殊菩萨身呈金色,头戴五佛宝冠,象征五智圆满(法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智);手持慧剑,以剑喻智慧,能断众生的无明烦恼;手持青莲花,花上有般若经,代表智慧的清净与芬芳;或持梵箧,象征经教法理的渊博;坐于青狮背上,青狮代表威猛智慧,能震慑一切邪见,而菩萨安坐其上,寓意智慧能降伏烦恼,也有童子相的文殊菩萨,如“善住童子”形象,表“心性本净,童真无染”,象征智慧本自具足,不假外求。

文殊菩萨的核心法门是“般若智慧”,即通达诸法实相的智慧。《华严经》中,文殊菩萨以“妙观察智”引导众生认识“一即一切,一切即一”的法界缘起,破除对“有”与“空”的执着,在《文殊般若经》中,佛陀明确开示:“文殊师利!欲入一行三昧,应处空闲,舍诸乱意,不取相貌,系心一佛,专称名字,随佛方所,端身正向,能于一佛念念相续,即是念中,能见过去、现在诸佛。”此处强调以“专一念佛”为方便,契入甚深般若,体现了文殊法门“以念摄心,以慧破惑”的修行路径。

文殊菩萨的信仰在中国源远流长,五台山作为其道场,自汉明帝以来便成为汉传佛教的圣地,历代帝王、高僧、居士纷纷朝拜,如玄奘法师西行前曾祈请文殊菩萨加被,唐代不空译师亦持文殊法门度化众生,在藏传佛教中,文殊菩萨被视为文殊化身,宗喀巴大师即被尊为“文殊菩萨的化身”,其教法以“菩提道次第”为核心,强调“闻思修”结合,正是文殊智慧的具体实践。

持诵文殊菩萨圣号或真言,是修行者开启智慧、消除业障的重要方式,文殊菩萨心咒“嗡阿惹巴那谛”(Oṃ A Ra Pa Na Dhīh),又称“八字大陀罗尼”,在《文殊仪轨经》中记载,持此咒能“增长智慧,辩才无碍,消除罪障,善根增长”,对于学生、学者、职场人士等需开发心智者,持诵文殊心咒或圣号“南无文殊师利菩萨”,能获得菩萨的加持,使心神安定、思维清晰、突破瓶颈。

以下是文殊菩萨象征意义与现实启发的简要归纳:

| 象征物 | 含义解析 | 现实启发 |

|---|---|---|

| 童子相 | 心性本净,无染无着 | 保持初心,远离世俗染污 |

| 慧剑 | 断烦恼、破无明 | 以理性智慧克服执着与偏见 |

| 青莲花 | 清净智慧,不染五欲 | 在复杂环境中保持内心的纯净 |

| 梵箧/般若经 | 佛法智慧,圆满教法 | 重视学习与思考,追求真理 |

| 青狮 | 威猛智慧,降伏邪见 | 以正知正见战胜错误观念 |

在现实生活中,文殊菩萨的智慧对现代人尤为重要,面对信息爆炸的时代,人们易被碎片化知识裹挟,失去独立思考能力,文殊的“妙观察智”提醒我们需透过现象看本质,以智慧抉择真伪;在遇到挫折与困境时,文殊的“不二法门”引导我们超越二元对立,从逆境中觉醒;在处理人际关系时,文殊的“慈悲与智慧双运”教导我们既要以善待人,又需保持清醒的判断,不盲从、不执著。

相关问答FAQs

Q1:普通人如何修持文殊菩萨法门?

A:修持文殊法门可以从基础入手:每日定时持诵文殊菩萨圣号“南无文殊师利菩萨”或心咒“嗡阿惹巴那谛”(可持108遍,用计数器辅助),同时学习《心经》《文殊般若经》等经典,理解“空”与“妙有”的智慧;日常生活中,遇事时观想文殊菩萨的慧剑,提醒自己以理性分析而非情绪反应;若条件允许,可朝拜五台山等文殊道场,或于文殊菩萨前供灯(象征智慧光明)、供水(象征清净平等),通过外在的仪轨引发内在的觉醒,关键是将“智慧”融入日常,保持觉察与反思,逐步减少烦恼与执着。

Q2:文殊菩萨的智慧与世间的聪明才智有何区别?

A:世间聪明才智多源于经验积累、逻辑推理或知识储备,具有局限性,往往带有“我执”(以自我为中心),可能用于追求个人利益,甚至因聪明反被聪明误;而文殊菩萨的智慧是“般若智慧”,本质是“无我”的,能通达诸法空性,破除对“人、我、法、我”的执着,这种智慧不仅用于认知世界,更用于觉悟人生,具有慈悲与利他的特质,正如《六祖坛经》所言“智慧观照,内外明彻”,般若智慧是超越二元对立的究竟智慧,能让人从根本上解脱烦恼,而世间聪明只是相对的、暂时的认知工具,无法解决生老病死的根本问题。