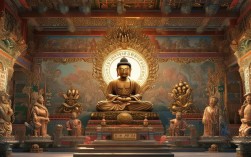

佛教以“诸恶莫作,众善奉行”为根本宗旨,其戒律体系的核心在于通过持戒净化身心、远离烦恼。“不饮酒”是五戒之一,被视为止恶修行的基石,在“生病饮酒”这一特殊情境下,佛教戒律并非绝对禁止,而是存在明确的“开缘”条件,体现了戒律“因时制宜、以人为本”的灵活智慧,本文将从佛教戒酒的根本原因、生病饮酒的开缘依据、实践中的注意事项及现代视角下的理解等方面展开论述。

佛教戒酒的根本原因:远离烦恼,守护正念

佛教将“酒”列为戒律,并非因酒精本身为“物”有罪,而是因其对心性的干扰。《四分律》中明确,饮酒会导致“失念”、“放逸”,进而引发贪嗔等烦恼,破坏修行者的定慧,具体而言,酒的危害体现在三层面:

其一,乱慧识:酒精会麻痹神经,使人丧失理智判断,如《梵网经》所言“酒失智慧,失念失慧”,修行者需以清明心观照实相,饮酒则与此相悖。

其二,增长欲:酒能激发欲望,滋生淫欲、斗诤等恶行,与佛教“断淫、断嗔”的修行目标背道而驰。

其三,破威仪:饮酒后言行失态,违背沙门“行住坐卧皆有威仪”的基本规范,损害僧团形象与个人修行 credibility。

“不饮酒”的本质是“护心”——通过远离对心性有扰乱的外缘,保持正念的连续性,这一戒律并非机械的“禁令”,而是基于对烦恼生起规律的深刻洞察。

生病饮酒的开缘:以疗疾为前提,非为贪乐

戒律的核心是“防非止恶”,而非“束缚人性”,当生命健康受到威胁时,佛教允许“开缘”,即暂时不持某戒,以“救护生命”为优先,生病饮酒正是这一原则的体现,其开缘需满足严格条件,具体可归纳为以下四点:

前提:确为治病所需

佛教允许饮酒的唯一前提是“非为贪乐,唯为疗疾”。《五分律》中记载,若因风寒、疼痛等疾病,需以酒为药引或辅助治疗(如古代药酒中的“屠苏酒”“五加皮酒”等),且无其他替代药时,可破例饮用,但若仅为“缓解疲劳”“助兴”等非治疗目的,则绝对禁止。

对象:仅限重病,非轻症

开缘的范围仅限“重病”,即疾病已严重威胁生命或基本机能,如《四分律》所言“若病风、痰癊、冷痹,须酒者听”,普通感冒、头痛等轻症,即使医生建议饮酒,也不构成开缘条件,因有其他替代疗法(如汤药、针灸)。

方式:非贪著饮用,随量而止

即便治病,也需“中节”,即适量饮用,避免产生醉意。《十诵律》强调“若病须酒,随病饮量,不得至醉”,修行者需以“治病”为唯一目的,饮用时保持正念,不贪恋酒味,更不能因“疗效好”而长期依赖。

态度:知惭愧,非理所当然

开缘并非“持戒失败”,而是“权宜之计”,生病饮酒后,修行者应生惭愧心,感恩三宝加持与医者仁心,更应精进忏悔,病愈后立即恢复持戒,不可将“开缘”视为“破戒的借口”。

不同佛教流派的视角:开缘尺度与侧重点

汉传、藏传、南传佛教对“生病饮酒”的开缘虽有共识,但因文化背景与戒律传承差异,具体实践略有不同:

| 流派 | 开缘依据 | 实践特点 |

|---|---|---|

| 汉传佛教 | 以《四分律》《梵网经》为根本,强调“因缘开缘” | 多需经医生诊断,且需“无更优替代药”,如唐代律宗道宣律师主张“病急从权,但需审慎” |

| 藏传佛教 | 受密续影响,部分仪轨中允许“药酒”作为修行辅助 | 但严格限定于“金刚上师指导下的密法修行”,且需具备“对治烦恼”的发心,日常治病仍需遵守戒律 |

| 南传佛教 | 依据《巴利律藏》,强调“如实知见” | 开缘条件更严格,需证明“非酒不治”,且饮用后需观察身心变化,若有醉意即犯突吉罗罪 |

可见,无论何种流派,“治病”与“非贪著”是开缘的核心边界,任何以“养生”“文化”为名的饮酒行为,均与佛教戒律精神相悖。

现代视角下的理解:科学认知与戒律精神的统一

在医学发达的今天,酒精类药物(如酊剂、药酒)已非唯一治疗手段,佛教对“生病饮酒”的开缘,与现代医学“合理用药”原则高度契合:

- 替代原则:若存在无酒精的替代药物(如中药汤剂、西药片剂),则优先选择,不构成开缘;

- 科学依据:需以现代医学诊断为“确需酒精辅助”的疾病(如部分风湿病需药酒活血化瘀),而非主观臆断;

- 责任意识:修行者应主动告知医生“持戒”背景,避免医生因不了解文化而开具含酒精药物,同时承担“自我救护”的责任,不盲目依赖“开缘”。

相关问答FAQs

Q1:生病时医生建议饮酒(如药酒),但担心破戒,是否可以饮用?

A1:需满足三条件方可饮用:①医生明确诊断“非酒不治”,且无酒精替代药;②饮用量仅以“缓解症状”为限,不至醉乱;③发心纯正,仅为治病,无贪恋之心,若满足条件,属于戒律“开缘”,不构成破戒;若有替代药或过量饮用,则仍属犯戒。

Q2:日常保健饮用少量药酒(如枸杞酒、人参酒),是否属于“治病饮酒”的开缘?

A2:不属于。“开缘”的核心是“治病”,即针对已发生的疾病;日常保健属于“预防性”行为,并非“疗疾”,且存在“无酒精保健方式”(如运动、饮食),因此饮用保健药酒属于“贪著欲乐”,违背“不饮酒”戒的根本精神,构成破戒。