在现代管理语境中,“管理公平的菩萨”并非宗教概念的简单移植,而是对一种管理哲学的形象化概括——它以菩萨的慈悲为底色,以智慧为方法,在管理实践中既坚守公正的底线,又饱含对人的关怀,最终实现组织与个体的共生共荣,这种管理模式超越了传统管理中“权威控制”或“利益交换”的局限,将公平从制度层面延伸至情感层面,从结果公平拓展至过程公平与机会公平,成为凝聚团队、激发潜能的核心力量。

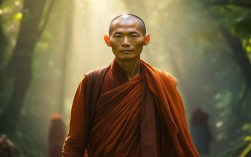

慈悲心是管理公平的情感基石,菩萨的“大慈大悲”在管理中体现为对员工需求的深度看见与真诚回应,它要求管理者放下“高高在上”的姿态,以同理心感知员工的处境:不仅关注业绩指标,也关心工作压力下的情绪状态;不仅提供薪酬福利,也重视职业发展的迷茫与渴望,面对因家庭变故而状态不佳的员工,菩萨式的管理者不会简单以“效率低下”批评,而是主动沟通,提供弹性工作安排或心理支持,让员工感受到组织不仅是工作的场所,更是温暖的港湾,这种慈悲并非无原则的妥协,而是“先解决心情,再解决事情”的智慧——当员工感受到被尊重、被理解,公平的制度才会被真正内化,而非视为外在约束。

智慧决策是管理公平的方法保障,菩萨的“般若智慧”强调“如实观照”,即以客观、理性的态度看待问题,避免主观偏见与情绪化判断,在管理中,这要求构建透明、科学的决策机制:绩效评估需有明确可量化的标准,避免“说你行就行”的主观臆断;资源分配需基于贡献与需求分析,杜绝“任人唯亲”的偏袒;晋升通道需对所有人开放,让“有能力、肯奋斗”者看到希望,某企业在晋升评审中引入“数据化评分+跨部门匿名评审”制度,将业绩、能力、团队协作等维度量化,杜绝“领导一句话定乾坤”的随意性,让公平可见、可感,这种智慧不是冰冷的计算,而是“以理服人,以情动人”的结合——通过制度保障公平,通过沟通消除误解,让员工在规则面前人人平等。

无分别心是管理公平的核心原则,菩萨的“众生平等”理念,要求管理者打破“身份标签”与“固有偏见”,以平等眼光对待每一位员工,它意味着不因员工的年龄、性别、背景、资历而区别对待:对新员工,提供与老员工同等的培训机会;对普通岗位,给予与核心岗位同样的尊重;对“刺头”员工,挖掘其背后的优势而非一味打压,某团队中有一位经常提出“尖锐问题”的新人,管理者没有将其视为“麻烦”,反而鼓励其发言,并将其创新建议纳入项目方案,最终推动团队突破瓶颈,这种无分别心不是“平均主义”,而是“因材施教,各尽其才”的智慧——让每个员工都能在公平环境中,找到自己的价值定位,释放独特潜能。

利他导向是管理公平的终极目标,菩萨的“自利利他”精神,在管理中体现为将“成就他人”作为管理者的核心使命,它要求管理者从“权力掌控者”转变为“成长赋能者”:主动分享知识与经验,帮助员工提升能力;将团队成功归功于集体,而非个人揽功;在利益分配时,优先保障员工成长与团队福祉,某公司年终奖分配时,管理者将部分奖金预留为“员工发展基金”,用于资助员工参加培训、考取证书,让员工感受到“组织的发展与个人的成长息息相关”,这种利他不是牺牲组织利益,而是“成人达己”的智慧——当员工被公平对待、持续成长,团队自然会形成“各尽其能、各得其所”的良性循环,最终实现组织与个人的共同发展。

| 管理维度 | 传统管理模式 | 管理公平的菩萨模式 |

|---|---|---|

| 决策依据 | 领导主观判断、个人偏好 | 数据支撑、集体共识、制度规范 |

| 员工关怀 | 重结果轻过程,忽视情感需求 | 看见个体需求,提供情感与资源支持 |

| 公平认知 | 强调“平均分配”或“按资排辈” | 机会公平、过程公平、结果公平并重 |

| 管理者角色 | 权威控制者、任务分配者 | 成长赋能者、公平守护者 |

相关问答FAQs

Q1:有人说“菩萨式管理”过于理想化,现实中如何避免因过度“慈悲”导致的管理松懈?

A:管理公平的菩萨并非“老好人”,其慈悲与智慧始终相伴,避免松懈的关键在于“制度无情,管理有情”:建立清晰、刚性的规则底线(如绩效考核标准、行为规范),对违反制度的行为一视同仁,不因“人情”而妥协;在执行规则时保持温度,例如对犯错员工帮助分析原因、提供改进支持,而非简单惩罚,真正的公平是“对事严格,对人宽容”——用制度保障公正,用关怀促进成长,二者缺一不可。

Q2:在竞争激烈的行业,如何平衡“菩萨式公平”与业绩压力?

A:公平与效率并非对立,菩萨式管理恰恰通过公平提升效率,其核心逻辑是:公平的环境能激发员工的内生动力——当员工相信“付出与回报成正比”“机会对所有人开放”,会更主动地投入工作;当管理者通过公平的资源分配、成长机会,让员工感受到被重视,会增强对组织的归属感,从而提升团队凝聚力与战斗力,通过公平的激励机制让“奋斗者不吃亏”,通过透明的项目分配让“能者上、庸者下”,最终实现“公平促效率,效率强公平”的良性循环。