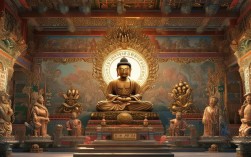

正中佛教开路,是佛教以“中道”为核心教义,在传播、发展与实践中开辟道路的智慧体现,这一理念不仅贯穿佛教教义的根本,更在不同历史时期、不同文化背景下,展现出强大的生命力与适应性,成为佛教得以绵延至今、影响深远的关键所在。

“正中”的内涵,源于佛陀对人生实相的深刻洞察,在早期佛教经典中,佛陀针对当时印度思想界的两种极端——执著于欲望享乐的“乐行”与沉迷于自我折磨的“苦行”——提出了“中道”的修行路径,即“离二边,取中道”,强调通过八正道的实践,超越二元对立,达到觉悟与解脱,这一思想在《阿含经》中被反复阐释,成为佛教区别于其他外道的核心标识,随着大乘佛教的发展,“中道”的内涵进一步深化,《中论》提出“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不出”的“八不中道”,彻底破除对“有”与“无”的执着,指出一切现象皆“空”而“假有”,在空与假、体与用的圆融中,展现“中道”的究竟意义,中国佛教在此基础上,结合本土文化进一步发展出“一心三观”“理事无碍”“事事无碍”等思想,如天台宗以“空、假、中”三观圆融解释宇宙人生,禅宗以“不立文字,直指人心”的“平常心”体现中道,使“正中”思想更具实践性与圆融性。

“开路”则体现了“正中”思想的动态性与实践性,佛教在两千多年的传播中,始终以“正中”为指南,在不同时空条件下开辟发展道路,在古印度,佛教以“正中”调和婆罗门教的种姓对立与苦行主义的极端,吸引了不同阶层的人群,成为思想解放的力量;传入中国后,面对儒道文化的碰撞,佛教以“正中”为原则,既不完全照搬印度佛教,也不全盘否定本土文化,而是通过“格义”“会通”等方式,将佛教教义与儒家的伦理道德、道家的自然哲学相融合,最终形成具有中国特色的佛教宗派,如禅宗的“明心见性”与儒家的“修身养性”相通,净土宗的“往生净土”与道家的“神仙信仰”相容,开辟了佛教中国化的道路,近代以来,佛教在全球化背景下,以“正中”应对不同文明的冲突,通过人间佛教的倡导,将佛法与现实生活紧密结合,强调“佛法在世间,不离世间觉”,在解决现代社会问题、促进社会和谐中开辟新的实践路径。

在当代社会,“正中佛教开路”的智慧依然具有重要的现实意义,面对物质与精神的失衡、个体与群体的冲突、人与自然的矛盾,“正中”思想提供了平衡与超越的视角,在个人层面,“正中”指导人们避免极端消费与精神空虚,在物质追求与心灵修养之间找到平衡;在社会层面,“正中”强调包容差异、化解对立,促进不同文化、不同群体之间的和谐共生;在生态层面,“正中”的“依正不二”思想(即生命与环境不二),启示人们尊重自然规律,实现人与自然的可持续发展。

| 正中思想在不同领域的实践路径 | |---------------------------|---------------------------|---------------------------| | 领域 | 核心方法 | 具体案例 | | 教义传播 | 离二边,避免极端 | 反对婆罗门教极端祭祀与苦行,提出八正道 | | 文化融合 | 圆融无碍,和而不同 | 禅宗融合儒道思想,形成“不立文字”的本土化禅法 | | 现代生活 | 平衡取舍,平常心 | 人间佛教倡导“工作即是修行”,平衡事业与精神追求 |

相关问答FAQs

问:正中佛教开路与儒家的“中庸之道”有何区别?

答:儒家的“中庸”侧重伦理道德层面的“适度”,如“过犹不及”,强调在社会秩序与人际关系中保持平衡,其核心是“礼”与“仁”的实践,目标是构建和谐的社会秩序;佛教的“正中”则超越伦理层面,直指宇宙人生的实相,通过破除“常、乐、我、净”等执着,达到“空”与“假”的圆融,其核心是“智慧”与“解脱”,目标是追求个体生命的究竟觉悟,二者虽都强调“中”,但前者偏向世俗伦理,后者更具哲学超越性。

问:在现代社会,普通人如何践行“正中”思想?

答:普通人践行“正中”思想,可以从“平衡”与“觉知”入手,在日常生活中,避免极端行为,如工作时不透支健康,休闲时不沉迷娱乐,在物质与精神需求之间保持适度;面对问题时,不固执一端,学会多角度思考,如遇到挫折时不消沉,取得成就时不傲慢,以“平常心”对待得失;培养“觉知”能力,时刻觉察自己的起心动念,不被情绪与欲望裹挟,在纷繁复杂的世界中保持内心的清醒与稳定,这正是“正中”思想在日常实践中的体现。