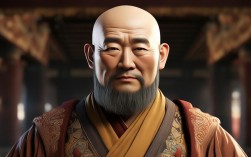

第六世智风法师(1923-2010),近代汉传佛教高僧,临济宗第四十五代传人,以“人间佛教”的实践与革新闻名于世,他一生致力于佛法的现代化阐释与社会化应用,主张“佛法不离世间觉”,将古老的佛教智慧融入现代生活,对当代佛教的弘传、教育及慈善事业产生了深远影响。

生平与弘法历程

智风法师出生于江苏江都一个书香世家,俗姓王,名文德,幼年受家庭熏陶,熟读儒家经典,18岁时因体弱多病,于镇江金山寺依止静波老和尚出家,法名“智风”,取“智慧如风,普拂众生”之意,25岁赴南京栖霞佛学院深造,师从太虚大师弟子芝峰法师,系统学习唯识中观及佛学经典,毕业后,先后于常州天宁寺、上海玉佛寺担任知藏,期间潜心研习《大智度论》《坛经》等典籍,尤对“心性论”与“实践论”有独到见解。

1956年,智风法师受请出任苏州寒山寺住持,时值佛教界经历变革,他提出“以文化护教,以慈悲济世”的弘法理念,推动寺院恢复讲经传统,创办“寒山佛学研究会”,每周举办通俗讲座,将深奥的佛法转化为现代人易于理解的生活智慧,改革开放后,他更积极投身佛教复兴事业,1980年参与中国佛教协会恢复工作,1985年创办“智风佛学院”,革新僧教育模式,培养了一批兼具佛学素养与现代弘法能力的僧才,其弘足迹遍布海内外,曾赴美国、新加坡、日本等地讲学,以“和合共生”“心灵环保”等主题引发广泛共鸣。

思想体系:人间佛教的实践化

智风法师的思想核心是“人间佛教的现代实践”,他继承太虚大师“人生佛教”理念,进一步强调“佛法必须扎根于人间,服务于生活”,其思想体系可概括为三大维度,具体如下表所示:

| 核心维度 | 实践应用 | |

|---|---|---|

| 生活即修行 | 主张修行不应脱离日常生活,将“工作、家庭、人际”视为道场,强调“在生活中观照自心,在尽责中培植福慧”。 | 提出“四安法门”:安身(以职业立命)、安心(以佛法调心)、安家(以伦理睦亲)、安社会(以慈悲利人)。 |

| 心性修养的现代诠释 | 结合心理学与唯识学,提出“烦恼即菩提”的现代解读:负面情绪是观照自心的契机,转烦恼为觉醒的资粮。 | 开设“心灵成长营”,通过禅修、心理疏导等方式,帮助现代人应对焦虑、压力,实现内心调适。 |

| 慈悲利他的社会担当 | 强调佛教徒应“以出世心做入世事”,将慈悲精神转化为具体的社会行动,关注弱势群体与生态保护。 | 创立“菩提护生会”,长期开展助学、医疗救助、灾后重建等工作;倡导“生态护生”,推动寺院建立有机农场,践行简朴生活。 |

他特别反对“重出世轻入世”的封闭倾向,认为“佛教若不与时代结合,便会失去生命力”,在讲解《金刚经》“应无所住而生其心”时,他结合现代职场案例:“企业家‘无所住’是不为利润所困,‘生其心’是坚守诚信本分;学生‘无所住’是不为分数所缚,‘生其心’是对知识的热爱。”这种深入浅出的阐释,让佛法真正成为指导生活的智慧。

社会贡献与当代影响

智风法师的弘法实践不仅限于宗教领域,更深度融入社会建设,在教育方面,他创办的智风佛学院首创“佛学+现代学科”课程体系,增设心理学、社会学、管理学等课程,培养的学僧中,多人成为高校宗教学教授、知名寺院方丈或慈善机构负责人,在慈善领域,他推动佛教慈善从“临时救济”转向“体系化帮扶”,建立“菩提基金”,累计帮助贫困学生超万名,援建希望学校50余所。

在文化传承上,他主持编纂《寒山文化丛书》,整理研究寒山子诗歌与禅宗公案,推动传统文化与现代审美结合,他将禅宗“棒喝”精神转化为“当头棒喝”现代工作坊,通过情境模拟帮助职场人突破思维定式,这一创新被多家企业引入员工培训体系。

2010年,智风法师于寒山寺安详示寂,留下“心不逐境,慈悲待人”的遗训,其思想至今仍被广泛传播,他提出的“人间佛教”实践模式,为佛教在现代社会的发展提供了重要范式,被誉为“继太虚大师之后,推动佛教现代化的重要推手”。

相关问答FAQs

问:智风法师的“人间佛教”思想与太虚大师的“人生佛教”理念有何异同?

答:相同之处在于,两者均反对佛教脱离社会,强调佛法与人生的结合,主张通过佛教思想的现代化弘传,发挥宗教的社会价值,不同之处在于:太虚大师的“人生佛教”侧重于“教理革新”,提出“教理、教制、教产”三大革命,旨在构建适应现代社会的佛教体系;而智风法师的“人间佛教”更侧重于“实践落地”,将“人生佛教”的理念转化为具体的生活修行方法与社会行动,如“生活即修行”“心灵环保”等,更强调佛法在日常生活中的应用与体验。

问:智风法师在佛教教育方面有哪些创新举措?

答:智风法师的佛教教育创新主要体现在三个方面:一是课程设置上,打破传统佛学院以经论为主的单一模式,增设心理学、社会学、现代管理学等课程,培养僧才的“佛学素养+现代技能”;二是教学方法上,引入“案例教学”“情境模拟”,将禅宗公案与现代职场、生活案例结合,增强学习的实用性;三是培养目标上,提出“弘法、教育、慈善”三位一体,鼓励学僧走出寺院,参与社会服务,使佛教教育从“封闭式培养”转向“开放式实践”,这些创新举措不仅提升了僧才的综合素质,更推动了佛教教育与现代社会的接轨。