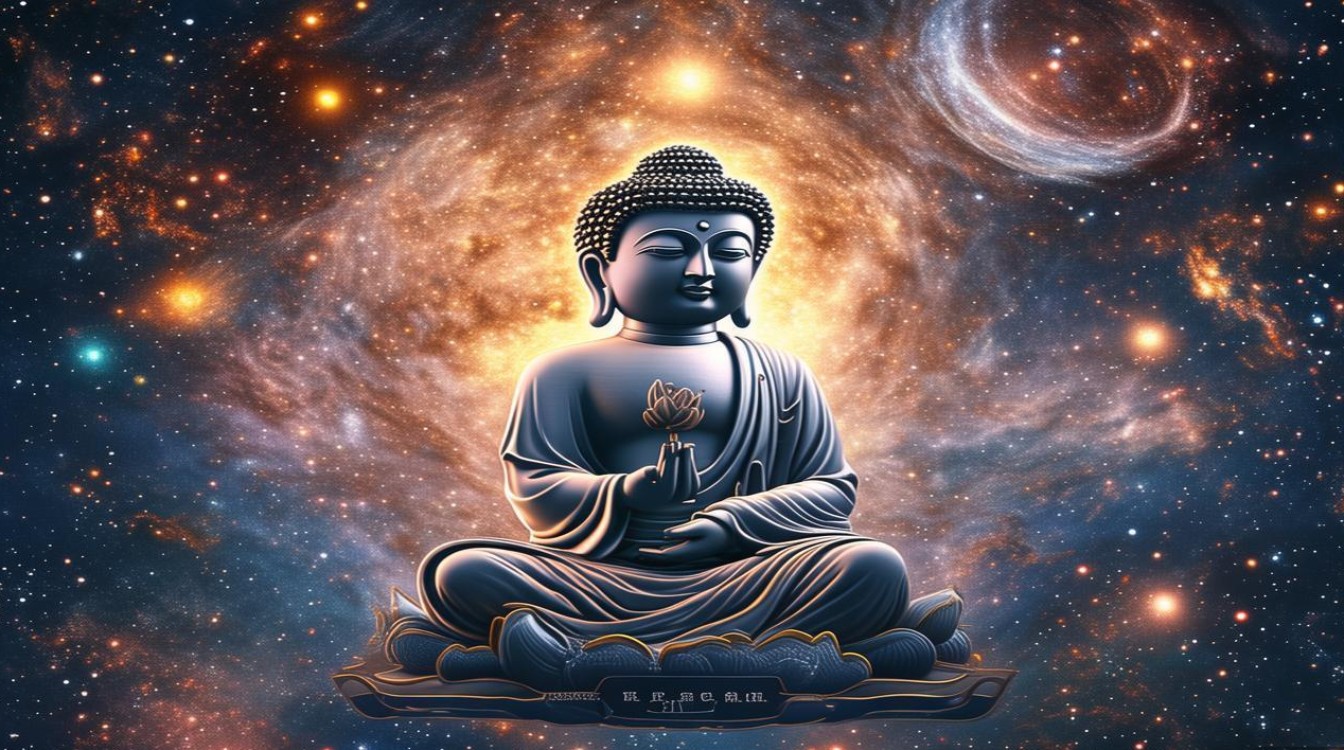

佛教对宇宙的阐释,源于对生命实相的深度洞察,其核心教义与现代宇宙学的某些发现呈现出令人深思的契合,这种契合并非简单的科学印证,而是对宇宙整体性、动态性与因果性的共通认知,为理解人类在宇宙中的位置提供了超越时空的视角。

佛教的“缘起性空”思想,揭示了宇宙万物“此有故彼有,此生故彼生”的本质,现代宇宙学认为,宇宙起源于138亿年前的大爆炸,从最初的奇点中演化出基本粒子,进而形成原子、分子,最终诞生星系、恒星与行星,这一过程并非由某个“造物主”主导,而是无数因缘条件(如物理常数、能量密度、时空曲率)聚合的结果——与佛教“诸法因缘生,诸法因缘灭”的理念高度一致,佛教强调“无自性”,即万物没有独立存在的固定本质,正如量子力学揭示的微观粒子“测不准原理”:粒子同时具备波与粒子的双重属性,其状态依赖于观测行为,不存在绝对客观的“实体”,这与“色即是空,空即是色”中“色”(物质)与“空”(无自性)的辩证关系不谋而合。

佛教的“三千大千世界”构建了宏大的宇宙结构,经典中描述,以须弥山为中心,日月环绕,四大洲(东胜神洲、西牛贺洲、南赡部洲、北俱芦洲)分布其间,称为“一世界”;一千个“一世界”构成“小千世界”,一千个“小千世界”构成“中千世界”,一千个“中千世界”构成“大千世界”,这一看似古远的描述,与现代宇宙学中的“层级结构”惊人相似:地球绕太阳运转(日地系统),太阳系隶属银河系,银河系属于本星系群,本星系群隶属室女座超星系团,直至可观测宇宙的直径约930亿光年,虽然尺度与命名不同,但“宇宙由无数相互关联的层级构成”的认知,跨越了时空的界限。

佛教的“无常”与“轮回”观,呼应了宇宙演化的动态性,经典中“诸行无常”,指一切事物皆在刹那变化:恒星经历诞生、演化、爆炸(超新星爆发或坍缩为黑洞),星系通过碰撞合并,宇宙本身也在加速膨胀,这种“生住异灭”的过程,恰是佛教“轮回”在宇宙尺度的体现——并非永恒不变,而是永恒的流动与转化,现代宇宙学推测,宇宙的最终命运可能是“热寂”(所有能量均匀耗尽)、“大撕裂”(暗能量膨胀导致时空瓦解)或“大坍缩”(引力主导宇宙收缩),无论哪种结局,都印证了“无常”是宇宙的基本法则。

佛教的“业力法则”与宇宙的因果律亦深度相通,佛教认为,一切行为(身、口、意)都会产生“业力”,影响未来的果报;现代宇宙学则揭示,宇宙中的每一个事件都遵循严格的因果链条:大爆炸的初始条件决定了后续的演化,引力波源于黑洞合并,超新星爆发为星际空间播撒重元素……甚至生命的诞生,也依赖于恒星核合成产生的碳、氧等元素,这种“因-缘-果”的普遍性,说明宇宙本身就是一个巨大的“业力场”,任何微小的扰动都可能引发连锁反应,正如《华严经》所言:“于一毫端,现宝王刹;坐微尘里,转大法轮。”

| 佛教宇宙观核心概念 | 现代宇宙学/科学现象对应 |

|---|---|

| 缘起性空 | 大爆炸理论、量子力学不确定性原理 |

| 三千大千世界 | 宇宙层级结构(星系-星系团-超星系团) |

| 诸行无常 | 恒星演化、宇宙膨胀、热力学第二定律 |

| 业力因果 | 宇宙因果律、能量守恒、元素核合成 |

这种契合并非偶然,佛教对宇宙的探索,本质是通过内观智慧洞察生命与宇宙的实相,而非依赖外部观测工具;现代宇宙学则通过科学实验与数学模型揭示宇宙规律,二者路径不同,却共同指向一个上文归纳:宇宙是一个整体关联、动态演化的有机体,人类并非孤立存在,而是其中的一环,正如《法华经》所言:“一切众生,皆具如来智慧德相”,理解宇宙的“空性”与“缘起”,或许正是人类在浩瀚时空中寻找自身意义的起点。

FAQs

Q1:佛教宇宙观与现代宇宙学在方法论上有何本质区别?

A1:佛教宇宙观基于内证与禅修,通过禅定直观洞察生命与宇宙的实相,旨在解决“生死”等终极问题,属于“智慧实证”;现代宇宙学依赖观测仪器(如哈勃望远镜)、数学模型与实验验证,追求对宇宙物质结构与演化规律的外在描述,属于“科学实证”,前者关注“为何存在”,后者关注“如何存在”,维度不同但可互补。

Q2:佛教说“宇宙无限”,但现代宇宙学认为“宇宙有限可观测”,是否矛盾?

A2:不矛盾,佛教的“无限”更多指“时空的无尽”与“因缘的复杂”,如《华严经》中“世界无尽,众生无尽”,强调宇宙的开放性与不可穷尽性;现代宇宙学的“可观测宇宙”指光信号能到达地球的范围(直径930亿光年),而“整体宇宙”可能远超此范围,甚至无限,二者描述的“有限”与“无限”属于不同范畴,前者是认知边界,后者是哲学维度。