长沙作为楚汉名城,历史文化底蕴深厚,佛教文化在此传承千年,名刹古刹星罗棋布,如开福寺、麓山寺、密印寺等,历来是信众朝拜的圣地,在这样的文化土壤中,佛菩萨现身”的传说与记载时有流传,既有历史文献的片段记录,也有民间口耳相传的故事,更有现代人对自然现象与信仰体验的独特解读,共同构成了长沙佛教文化中神秘而引人深思的一页。

从历史维度看,长沙地区的佛菩萨显化传说多与名刹高僧相关,唐代麓山寺作为“汉传佛教祖庭”之一,据《长沙府志》记载,曾有高僧法照禅师坐禅于岳麓山深处,时见观世音菩萨乘云而至,身放白光,口中宣说《般若心经》,禅师顿悟佛法精髓,后成为净土宗重要人物,此事虽带宗教色彩,却反映了古时长沙佛教徒对佛菩萨慈悲愿力的信仰,宋代开福寺的“千手千眼观音”传说也广为流传,信众称每逢农历二月十九、六月十九、九月十九观音诞辰,寺内古观音像会在特定时辰显现“千手瑞相”,光芒遍及寺内,引得四方信众前来祈福,这一记载虽未见于正史,却在地方志与文人笔记中留下痕迹,成为长沙佛教文化的重要符号。

近代以来,民间关于佛菩萨显化的故事多与苦难、希望交织,民国时期,长沙遭遇战乱与饥荒,据《长沙民间故事集》收录,当时有难民聚集于橘子洲头,绝望之际忽见江面浮现白衣观音法相,手持净瓶杨柳,口中诵经,难民们顿感心安,纷纷跪拜,此后竟有部分人得助渡江,这类故事虽无法考证真实性,却折射出普通民众在困境中对佛菩萨救苦救难精神的深切期盼,抗战时期,开福寺僧人亦曾传言,寺内藏经阁在日军轰炸前夜,文殊菩萨显圣护持,使经书免于战火,这一说法虽带有信仰叙事色彩,却体现了佛教文化在民族危难中的精神凝聚作用。

进入现代社会,“佛菩萨现身”的解读逐渐呈现多元趋势,自然现象与光影巧合成为新的“显化”载体,2010年,长沙某社区居民拍摄到夕阳照射下的一处建筑外墙,光影交错间形成形似观音菩萨的轮廓,照片在网络流传后引发热议,有人认为是“祥瑞显现”,也有专家指出为“ pareidolia”(空想性错视),即大脑将随机图案解读为熟悉形象的自然心理现象,2022年,岳麓山一处崖壁上的天然石纹被部分信众认为酷似佛陀结跏趺坐像,引发短期朝拜热潮,相关部门随后引导公众理性看待,强调自然景观的文化价值与科学认知的结合,部分信众通过梦境、感应等方式体验“佛菩萨现身”,如修行者称在打坐中见文殊菩萨手持智慧剑,启迪智慧;或病者在虔诚祈求后梦见观音菩萨赐药,康复后视为感应,这类体验更多属于个人信仰范畴,体现了佛教“心佛众生三无差别”的内在修行理念。

为更清晰地呈现长沙地区佛菩萨显化相关事件,以下简表梳理了部分典型案例:

| 时间 | 地点 | 事件描述 | 性质 |

|---|---|---|---|

| 唐代 | 岳麓山麓山寺 | 高僧法照见观音显圣,宣说《心经》 | 历史记载与传说 |

| 宋代 | 开福寺 | 观音像诞辰时显现“千手瑞相” | 民间传说与地方志 |

| 民国时期 | 橘子洲头 | 难民见江面白衣观音显现 | 民间故事 |

| 2010年 | 长沙某社区 | 建筑光影形成观音轮廓 | 自然现象与网络传播 |

| 2022年 | 岳麓山 | 崖壁石纹被解读为佛陀坐像 | 自然景观与信仰解读 |

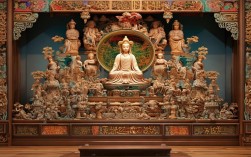

对于“佛菩萨现身”现象,不同视角有不同的理解,从佛教教义看,佛菩萨的“应身”本为度化众生而显现,如《法华经》所言“应以何身得度者,即现何身而为说法”,其核心是启发众生慈悲与智慧,而非追求外在神异,从文化学视角看,这类传说承载了长沙民众的历史记忆与精神寄托,是佛教本土化过程中的文化符号,从科学视角看,多数“显化”现象可归结于自然巧合、心理暗示或文化建构,理性认知与信仰体验并非对立,而是可以在尊重文化多样性的前提下共存。

FAQs

Q1:佛教中“佛菩萨现身”的真实含义是什么?

A1:佛教认为佛菩萨有“法身、报身、应身”三身,“应身”是为度化不同根器的众生而示现的化身,如释迦牟尼佛以人身说法,观音菩萨以慈悲相救苦,但“现身”的本质并非外在的物理显现,而是通过经典、教法、乃至圣者的德行,让众生“心开意解”,生起信仰与善念,正如《金刚经》所言“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”,过度追求外在神异反而偏离了佛法修行的核心。

Q2:如何看待现代长沙地区流传的“佛菩萨现身”现象?

A2:现代“佛菩萨现身”现象可分为两类:一是自然现象(如光影、石纹)被解读为显化,这属于人类对未知事物的认知模式,如“空想性错视”是大脑的自然反应,无需过度神化;二是个人修行中的感应体验,如梦境、内心觉悟,这属于信仰范畴,是个人与信仰体系的精神互动,对此,我们应尊重公民的宗教信仰自由,同时倡导理性认知:理解其文化价值与精神慰藉作用,避免盲目传播或迷信解读,让信仰回归内心的修持与道德的实践。