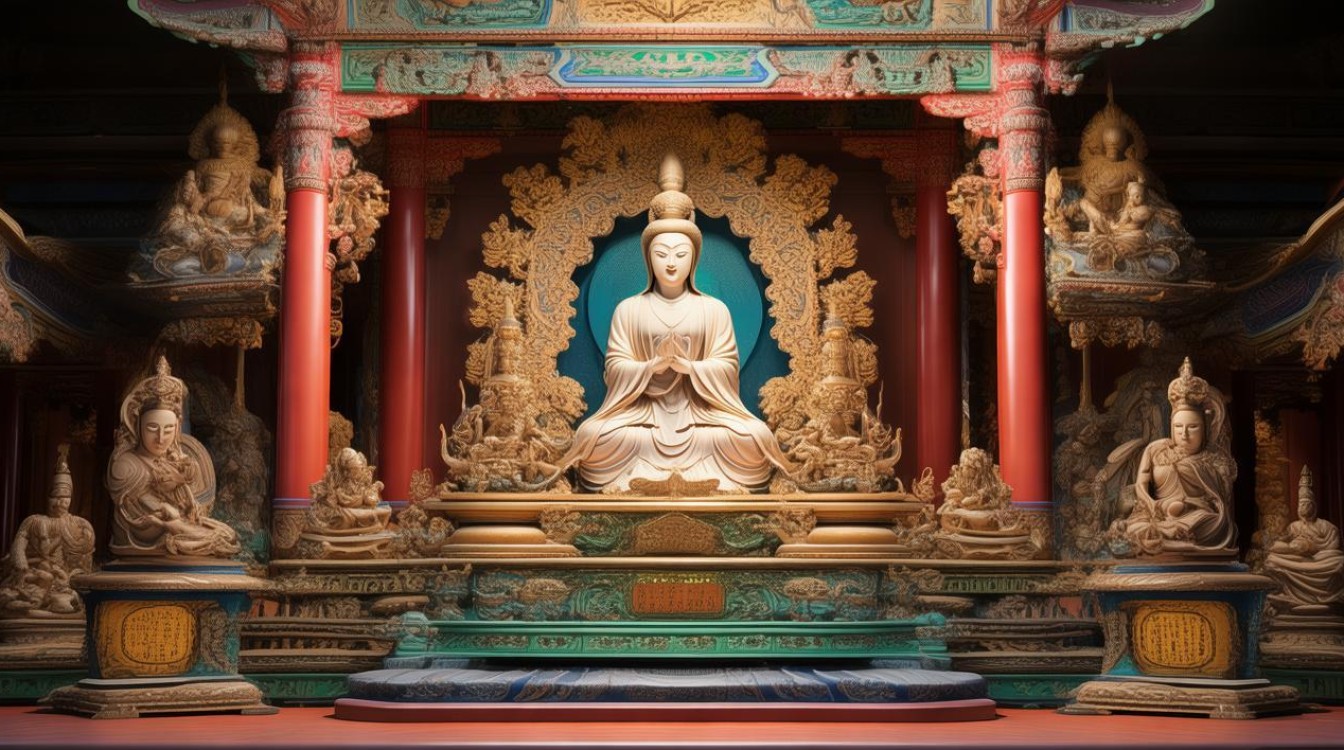

观音菩萨坛,简称观音坛,是佛教中专门供奉、礼拜观世音菩萨的特定修行场所与道场,承载着深厚的宗教文化内涵与民间信仰情感,作为佛教“慈悲”与“智慧”的象征载体,观音菩萨坛不仅是一处宗教活动空间,更融合了建筑艺术、雕塑绘画、经典教义与修行实践,成为连接信众精神需求与佛教文化传承的重要纽带。

观音菩萨坛的历史渊源与演变

观音菩萨信仰起源于古印度,随着佛教东传于汉代传入中国,历经魏晋南北朝的发展,至唐代达到鼎盛,观音菩萨作为“阿弥陀佛的胁侍”“大慈大悲、寻声救苦”的菩萨,其信仰迅速融入中国社会,成为民间最普及的信仰之一,观音菩萨坛的形式也随之演变:早期多依附于石窟寺(如敦煌莫高窟的观音经变壁画)、大型寺院中的观音殿;宋代以后,随着民间信仰的世俗化,独立的观音道场(如普陀山观音道场)、家庭中的小型观音佛坛,乃至水陆法会中的临时观音坛场逐渐普及,不同地域、宗派(如汉传佛教、藏传佛教)的观音坛,在形制与仪轨上又各具特色,如藏传佛教的坛城(曼陀罗)以复杂几何图案象征观音菩萨的净土世界,汉传佛教的观音坛则更注重庄严简朴,突出“慈悲济世”的直观感受。

观音菩萨坛的核心组成部分

观音菩萨坛的构建需遵循佛教仪轨,其核心组成部分可通过以下表格概括:

| 组成部分 | 象征意义 | |

|---|---|---|

| 主体造像 | 常见为千手千眼观音、送子观音、杨柳观音、南海观音等化身,材质为木、石、铜、泥塑等。 | 千手千眼象征“遍照十方,寻声救苦”;其他化身对应不同众生的需求(如送子观音祈子,杨柳观音消灾)。 |

| 供器与法器 | 香炉(插香)、烛台(点灯)、花瓶(供花)、净瓶(杨柳枝)、磬、木鱼、引磬等。 | 香“表虔诚供养”,灯“表破暗智慧”,花“表无常无著”,净瓶“表慈悲甘露”,法器“助修行者摄心”。 |

| 经典与图像 | 《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》《般若波罗蜜多心经》等经典,观音菩萨应化事迹壁画。 | 经典为修行依据,图像为观想对象,帮助信众理解观音菩萨的愿力与教义。 |

| 空间布局 | 一般为“一佛二菩萨”格局(观音居中,左右为善财、龙女或文殊、普贤),或独立观音殿。 | 体现观音菩萨在佛教体系中的地位(如西方三圣中的菩萨),以及“慈悲与智慧”的统一。 |

| 装饰与氛围 | 悬挂“大慈大悲”“寻声救苦”匾额,幡幢、法幢庄严,配以梵呗、钟声营造清净氛围。 | 通过视觉、听觉的庄严,引导信众生起恭敬心与菩提心,远离散乱。 |

观音菩萨坛的文化意义与修行实践

观音菩萨坛的核心文化意义在于“慈悲济世”与“自利利他”,从教义层面,它承载了佛教“无缘大慈,同体大悲”的思想,观音菩萨“闻声救苦”的愿力,成为信众面对苦难时的精神支柱;从民间层面,坛场是祈福消灾、祈求子嗣、保平安的场所,融入了百姓对美好生活的朴素期待;从艺术层面,坛中的造像、壁画、建筑融合了不同时代的审美风格(如唐代的丰满、宋代的秀逸、藏传的繁复),成为宗教艺术的瑰宝。

修行实践上,观音菩萨坛是“三业清净”的道场:身业通过礼拜、供养造像,培植福报;口业通过诵持《心经》、大悲咒,净化口业;意业通过观想观音菩萨相好庄严,修习慈悲心与智慧观,持名念佛“南无观世音菩萨”,在坛前至诚祈愿,被认为能与观音菩萨的愿力感应,获得身心安宁与困境解脱,坛场也是慈善实践的平台,许多寺院以观音菩萨“慈悲济世”为宗旨,在坛场组织放生、施粥、助学等活动,将宗教信仰转化为社会关怀。

相关问答FAQs

Q1:在家如何设置简易的观音菩萨坛?

A:家庭观音菩萨坛的设置需遵循“清净、庄严、简约”原则,首先选择安静、明亮的方位(如客厅东侧、书房),高度以平视为宜;主体可供奉观音菩萨画像或小型造像(材质以铜、瓷为宜),旁可配善财、龙女像;供品包括清水(代表清净,每日更换)、鲜花(鲜花或仿真花,象征无常)、水果(新鲜洁净,如苹果、橙子,寓意圆满)、香烛(选天然香料,避免化学污染),日常需保持坛场整洁,每日早晚可诵经、念佛十分钟,以恭敬心维护,不追求奢华,重在诚心修行。

Q2:观音菩萨坛的供品中,为何常用“水、花、香、果”?

A:佛教供品并非“讨好菩萨”,而是修行者“修心”的方便,水:表清净平等,能洗涤内心贪嗔痴;花:表无常无著,花开花落提醒众生世事无常,应精进修行;香:表戒定真香,燃烧自己、芬芳他人的象征,寓意修行者应持戒修定,利益众生;果:表圆满丰硕,象征修行因行具足,终得菩提果,四种供品对应“戒、定、慧、解脱”,通过供养培养布施、感恩、无常观等修行心态,本质是对自身心灵的净化。