在佛教信仰体系中,接引菩萨是净土宗信仰中的核心形象之一,尤其在汉传佛教中广为信众熟知,祂以“接引众生往生西方极乐世界”为根本职责,代表着阿弥陀佛的慈悲愿力与解脱希望,是佛教“生死解脱”理念的人格化体现,要理解接引菩萨是谁,需从其身份定位、经典依据、形象特征、文化意涵等多维度展开。

身份定位:西方三圣之一,阿弥陀佛的接引化身

接引菩萨并非独立于诸佛菩萨之外的“新神”,而是与阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨紧密关联的存在,在净土宗“西方三圣”的架构中,阿弥陀佛是西方极乐世界的教主(也称“无量寿佛”“无量光佛”),观世音菩萨和大势至菩萨是其胁侍菩萨,分别象征“慈悲”与“智慧”;而“接引菩萨”这一称号,更多指向阿弥陀佛自身的“接引功能”——因阿弥陀佛在因地修行时曾发四十八大愿,其中第十八愿明确:“十方众生,闻我名号,至心信乐,愿生我国,乃至十念,若不生者,不取正觉。”这一愿力使得阿弥陀佛成为“接引众生往生极乐”的根本载体,故信众常以“接引菩萨”尊称其接引众生的慈悲德能。

需注意的是,部分经典与造像传统中,接引菩萨也特指“大势至菩萨”,因《观无量寿佛经》记载,大势至菩萨“智慧光明,普照一切,令离三涂,得无上力”,能以智慧光照摄众生,辅助阿弥陀佛接引往生,但汉传佛教民间信仰中,更普遍将“接引菩萨”与阿弥陀佛直接关联,尤其在“临终接引”的语境下,多指阿弥陀佛手持金莲台,接引念佛人往生极乐的形象。

经典依据:净土根本经典中的接引愿力与圣境描述

接引菩萨的形象与职能,主要源于净土宗根本“三经”——《佛说阿弥陀经》《佛说无量寿经》《观无量寿佛经》,这些经典详细描述了阿弥陀佛的接引愿力、极乐世界庄严,以及接引菩萨如何引导众生。

在《佛说阿弥陀经》中,佛陀告诉舍利弗:“从是西方,过十万亿佛土,有世界名曰极乐,其土有佛,号阿弥陀,今现在说法……彼佛寿命,及其人民,无量无边阿僧祇劫。”阿弥陀佛因“无量寿”“无量光”的德号,成为众生脱离娑婆苦海、往生安养乐土的依靠,而《佛说无量寿经》中,阿弥陀佛的四十八大愿是接引职能的核心依据,除第十八愿“十念往生”外,第十九愿“至心发愿,欲生我国,命终来迎”明确承诺:“若我成佛,十方众生,发菩提心,修诸功德,至心愿生我国,寿终不复更三恶道,即生我国……若不尔者,不取正觉。”此誓愿赋予阿弥陀佛“临终接引”的绝对权威,也成为接引菩萨职能的经典源头。

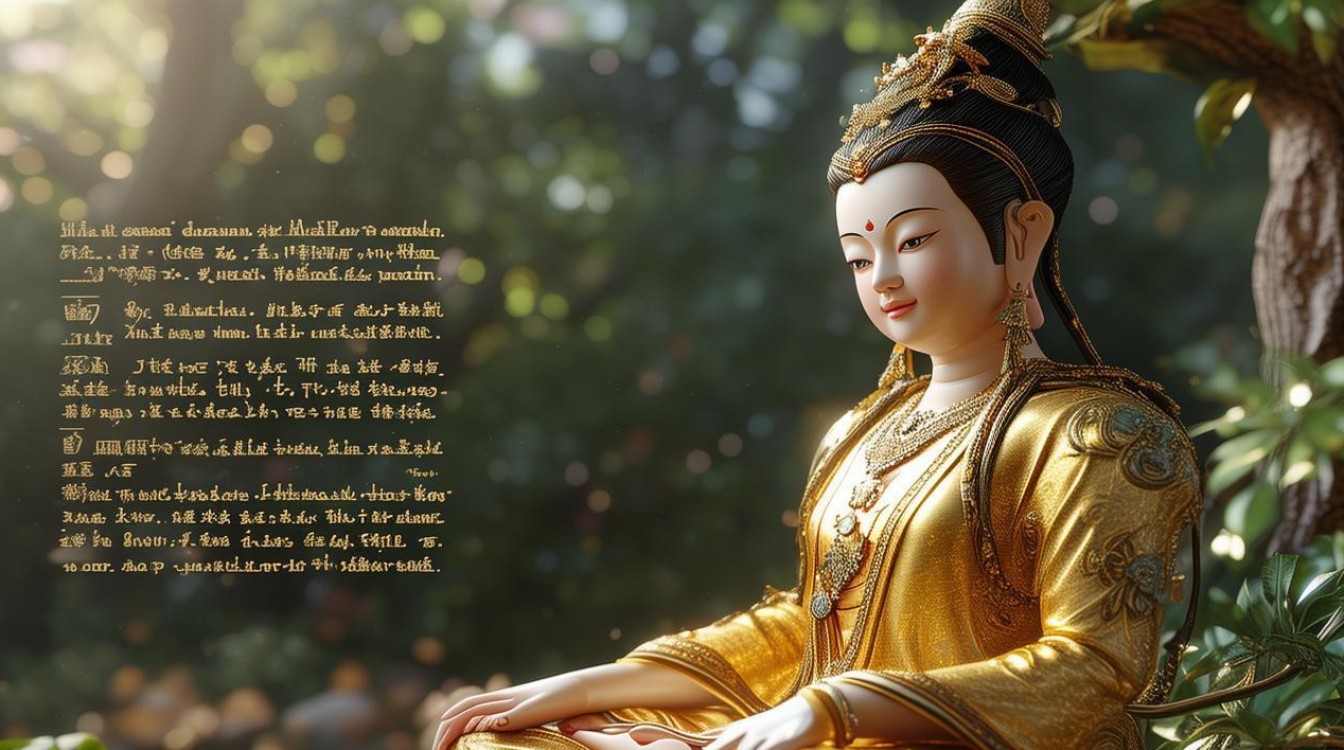

《观无量寿佛经》则从“观想”角度细化了接引场景,经中记载,当众生临命终时,若至心称念阿弥陀佛名号,阿弥陀佛会与诸圣众(包括观世音、大势至菩萨)持金、银、七宝莲花,化作光明台,至行者前接引:“是人终时,心不颠倒,即得往生彼佛国土……于七宝池中,莲华之上,结跏趏坐,经须臾间,忽见阿弥陀佛,与大菩萨众,围绕说法。”这里的“金莲台”“诸圣众围绕”,正是接引菩萨形象的经典原型。

形象特征:造像中的慈悲符号与象征意义

在佛教造像艺术中,接引菩萨的形象(尤其是阿弥陀佛化身的接引相)具有鲜明的符号特征,每一细节都蕴含深刻的教义内涵,以下为常见形象特征的解析:

| 特征部位 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 面容神情 | 面相圆润饱满,眉目低垂,嘴角含笑,眼神慈悲悲悯 | 体现阿弥陀佛“无缘大慈,同体大悲”的德能,对众生无分别的救度之心 |

| 手印与法器 | 左手结“定印”(或托莲花台),右手结“与愿印”(或施“接引印”) | 定印表禅定安稳,象征往生极乐后得“一心不乱”;与愿印表满足众生善愿,接引之手直接体现“愿生即生”的承诺 |

| 莲花台 | 跌坐于金、银或七宝莲花台上,莲花常有千叶,叶上化佛 | 莲花出淤泥而不染,象征众生从娑婆“五浊恶世”往生极乐“清净国土”;千叶表无量寿,化佛表阿弥陀佛愿力遍满 |

| 服饰与光相 | 身着袈裟(或佛衣),头戴宝冠,身放光明(常为金色或红色光明) | 宝冠表“万德庄严”,光明表“无量光”,能破众生无明黑暗;袈裟表离尘染,清净无垢 |

部分造像中,接引菩萨会与“观世音”“大势至”共同出现,形成“西方三圣”的组合:阿弥陀佛居中手持莲花,观世音菩萨持净瓶杨柳(表“寻声救苦”),大势至菩萨持莲花(表“智慧光照”),三者各司其职,共同构成“慈悲接引—智慧引导—究竟解脱”的完整救度体系。

文化意涵:生死关怀与精神寄托的象征

接引菩萨在佛教信仰中的核心价值,不仅在于“接引往生”的神能,更在于其对众生“生死焦虑”的终极关怀,在传统佛教观念中,娑婆世界是“五浊恶世”,众生被“生老病死”等苦所逼,而“死亡”被视为最可怖的关卡——若临终时心识颠倒,恐堕恶道,接引菩萨的存在,为众生提供了“超越死亡”的希望:只要至诚念佛,阿弥陀佛便会接引往生极乐,永离轮回之苦。

这种信仰深刻影响了中国民间文化:在丧葬仪式中,常设“西方三圣”像,或诵《阿弥陀经》、念佛名号,祈愿亡者蒙接引菩萨接引,往生净土;在文学作品中,如《西游记》中,唐僧师徒取经途中曾遇“接引佛祖”(即阿弥陀佛),以“无底船”接引唐僧过凌云渡,暗喻“念佛往生,脱离苦海”的教义;在艺术领域,敦煌壁画、净土宗寺院造像中,接引菩萨的形象随处可见,成为佛教艺术的重要题材。

更重要的是,接引菩萨的“接引”并非对“死亡”的逃避,而是对“生命究竟意义”的指引:极乐世界“七宝池中,莲花化生;衣食自然,寿命无量”,并非消极的“享乐”,而是修行“无生法忍”的道场,最终成就“阿耨多罗三藐三菩提”(无上正等正觉),信众对接引菩萨的信仰,本质上是对“解脱”“觉悟”的追求,体现了佛教“自觉觉他”的菩萨精神。

与其他菩萨的关系:在佛教菩萨体系中的定位

接引菩萨(阿弥陀佛)在佛教菩萨体系中具有独特地位:从“果位”而言,阿弥陀佛已是“圆满佛”,不同于“因地修行”的菩萨(如观世音、大势至);但从“愿力”而言,祂因“菩萨行”而成佛,且始终以“接引众生”为己任,兼具“佛”的圆满与“菩萨”的慈悲。

需区分的是,“接引菩萨”并非独立于“阿弥陀佛”之外的称号,而是对其“接引功能”的强调,正如药师佛以“除病苦”为名,阿弥陀佛以“接引往生”闻名,在汉传佛教中,阿弥陀佛的“接引”职能与观音菩萨的“寻声救苦”、地藏菩萨的“地狱救度”形成互补:观音菩萨救度现世苦难,地藏菩萨救度恶道众生,阿弥陀佛则救度“愿生净土”者,三者共同构成“横三世”与“竖三世”的救度网络,覆盖众生不同层面的需求。

相关问答FAQs

Q1:接引菩萨和阿弥陀佛是同一尊菩萨吗?

A:在汉传佛教净土宗信仰中,“接引菩萨”通常指阿弥陀佛的“接引化身”,阿弥陀佛是西方极乐世界的教主,已成就佛果,因其在因地修行时发“接引众生往生”的四十八大愿,故信众常以“接引菩萨”尊称其接引众生的慈悲德能,从“果位”而言,阿弥陀佛是佛,不是菩萨,但“接引菩萨”这一称号强调其“接引功能”,是对阿弥陀佛愿力的人格化表达,二者本质上是同一存在。

Q2:为什么接引菩萨常手持莲花?莲花在接引信仰中有什么象征意义?

A:莲花在接引信仰中是核心符号,主要象征三重含义:其一,“出淤泥而不染”:娑婆世界如“淤泥”,众生被烦恼污染,而极乐世界清净无染,往生者如莲花从淤泥中化生,脱离轮回之苦;其二,“往生之舟”:莲花被视为“往生极乐的载体”,如《观无量寿佛经》中,阿弥陀佛以“金莲台”接引众生,莲花台的大小与功德相应,象征往生者的修行境界;其三,“不生不灭”:莲花花开花落而莲实不坏,象征极乐世界“无有众苦,但受诸乐”的永恒性,以及往生者“寿命无量,永不退转”的究竟解脱,接引菩萨手持莲花,既是极乐世界庄严的体现,也是“解脱”“清净”“永恒”的教义象征。