在佛教的语境中,“菩萨晚上睡觉吗”这个问题,看似简单,实则触及了对菩萨境界、凡夫与圣者差异的核心理解,要回答这个问题,需从凡夫的睡眠本质、菩萨的修行境界、经典中的记载以及慈悲示现的角度,层层展开分析。

凡夫之所以需要睡眠,本质上是“色身”的局限与“无明”的显现,我们的身体由四大(地、水、火、风)构成,有生老病死,需要通过饮食、休息来维持能量;心识则因有“念”与“觉”,白天攀缘六尘,夜晚便需睡眠来沉淀杂念,恢复精神。《瑜伽师地论》中将睡眠列为“五种盖”之一,认为它是“心昏沉”的状态,是凡夫未断烦恼、未得自在的表现,我们熬夜会疲惫,失眠会痛苦,正是因为对“色身”和“心识”的执着,将“睡”与“醒”视为对立的两种状态,且被这种状态所束缚。

菩萨是否需要睡眠?若从“法身菩萨”的究竟境界来看,菩萨已证得“无生法忍”,超越了对色身的执着,心常住于“涅槃妙心”,没有凡夫意义上的疲劳与昏沉,华严经》中提到的“法身大士”,他们“寂灭现前,无有去来”,已超越时间与空间的分别,自然不需要通过睡眠来恢复精力,他们的“心”是恒常觉醒的,如如不动,却能随缘应现,度化众生。

但若从“化身菩萨”的度生示现来看,菩萨为了与众生结缘、随顺世间法,有时也会示现“睡眠”的状态,比如释迦牟尼佛在世时,每天除了托钵、说法、禅修,也会示现“中夜后夜常坐不卧”,但也曾在精舍中示现卧息,让弟子们明白佛陀也有“息心”的时候,这种示现并非佛陀“需要”睡眠,而是为了让众生理解:圣人虽超越凡夫,却不离世间,以“同体大悲”之心,与众生共呼吸、同感受,就像母亲照顾生病的孩子,可能会连续几夜不眠,但当孩子熟睡时,母亲也会靠在床边小憩,这并非母亲的“疲惫”,而是对孩子需求的“随顺”。

菩萨的“睡眠”与凡夫的根本区别,在于“是否有执着”,凡夫睡眠时,心识昏沉,被“无明”覆盖,可能陷入梦魇,或醒来后更加疲惫;而菩萨即便示现睡眠,心也是“明觉”的,如同《维摩诘经》中维摩诘居士所言“虽处无明,而照明一切”,他们以“定慧”为床,以“慈悲”为被,睡眠中也是“常寂光”的显现,醒来后更以清净心度化众生,比如观音菩萨“千处祈求千处应”,看似昼夜不休,实则“观世音”的“观”是恒常的觉照,救度众生是“任运自然”的慈悲,而非“刻意为之”的劳累。

我们可以通过一个表格来更清晰地对比凡夫与菩萨在“睡眠”上的差异:

| 维度 | 凡夫 | 菩萨 |

|---|---|---|

| 动机 | 色身疲劳、心识昏沉,为“生存”所需 | 示现众生,随顺世间法,为“度生”所需 |

| 状态 | 心识昏沉,被无明覆盖,可能梦魇 | 心明觉照,虽卧犹醒,定慧为体 |

| 执着 | 对“睡”与“醒”有强烈执着,离之则苦 | 无执着,随缘应现,不被睡眠状态所缚 |

| 目的 | 恢复精力,维持“我执”的生命状态 | 示现自在,让众生生信,破除对圣者的执念 |

综上,“菩萨晚上睡觉吗”这个问题,答案并非简单的“睡”或“不睡”,从究竟义上说,法身菩萨已超越睡眠的束缚,心常觉醒;从度生方便说,化身菩萨会随缘示现睡眠,以与众生同频,但无论何种示现,菩萨的核心是“慈悲”与“智慧”,他们不会被睡眠所困,也不会因救度众生而疲惫,因为已证得“无住生心”的境界——虽在世间,却不为世间所染;虽度众生,却不执着于“度众生”相,正如《金刚经》所言:“菩萨于法,应无所住,而行布施”,菩萨的睡眠与觉醒,皆是“无所住”的慈悲示现,目的是让众生明白:真正的“觉醒”,并非不睡,而是超越对一切状态的执着,以清净心面对一切。

相关问答FAQs

Q1:菩萨不睡觉不会累吗?为什么菩萨能一直救度众生不休息?

A1:菩萨的“不累”源于其已证得的“无漏”境界,凡夫的疲劳源于“色身”的四大不调和与“心识”的攀缘执着,而菩萨的色身是“法性身”,无生无灭,以“定力”为能量,以“慈悲”为动力,救度众生对菩萨而言,不是“刻意付出”的劳累,而是“任运自然”的法喜,就像太阳发光,并非“努力”发光,而是本性如此,菩萨的慈悲愿力是其本性的显现,故能“昼夜不舍,恒度众生”而不疲。

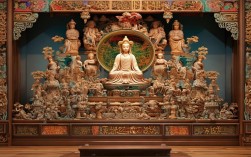

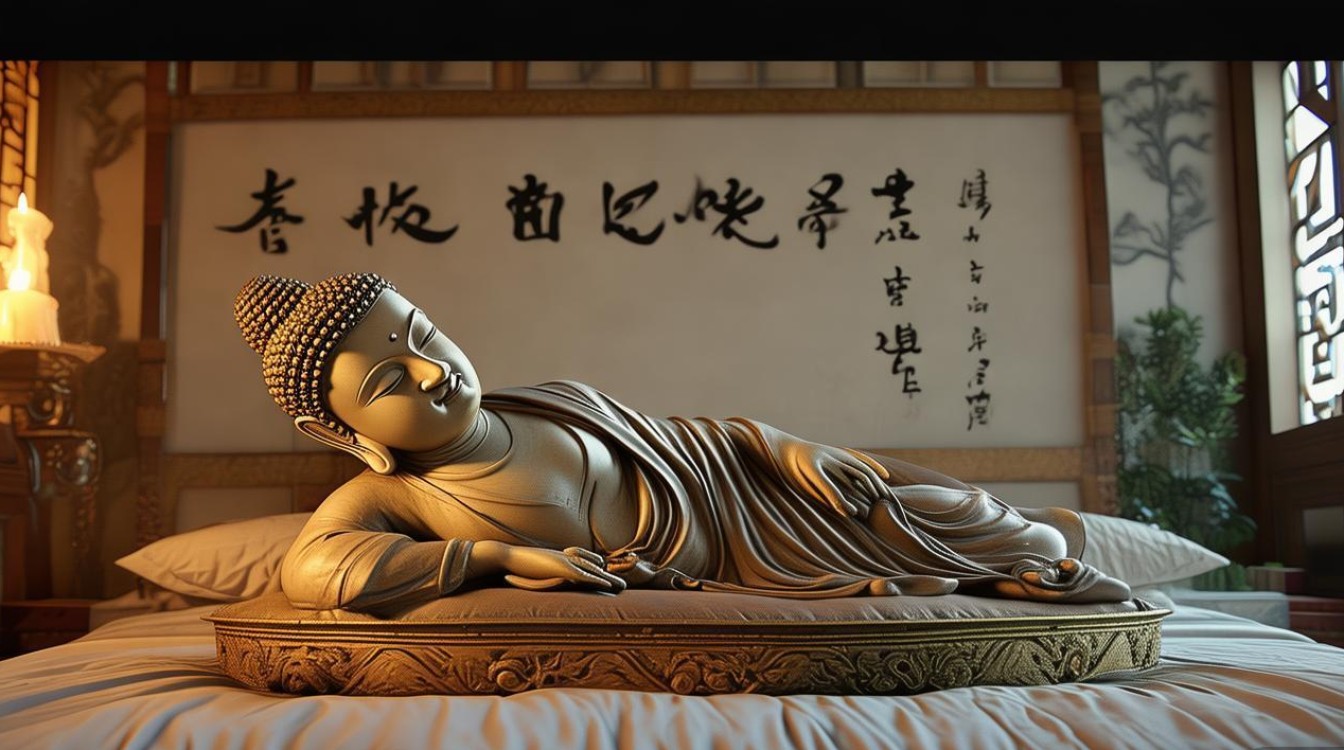

Q2:为什么有些菩萨像会示现“卧姿”,比如卧佛,这是否说明菩萨需要睡觉?

A2:卧佛(如释迦牟尼佛涅槃像)是菩萨的“涅槃示现”,并非“睡眠示现”,佛教中的“涅槃”是“灭除烦恼、究竟解脱”的境界,佛陀示现涅槃,是为了让众生明白:诸行无常,有生必有灭,但法身常住,不生不灭,卧佛的“右胁而卧”(吉祥卧),象征佛陀虽示现入灭,但“法身”常在,慈悲不舍众生,这是一种“方便示现”,目的是破除众生对“永恒生命”的执着,而非说明佛陀需要睡眠。