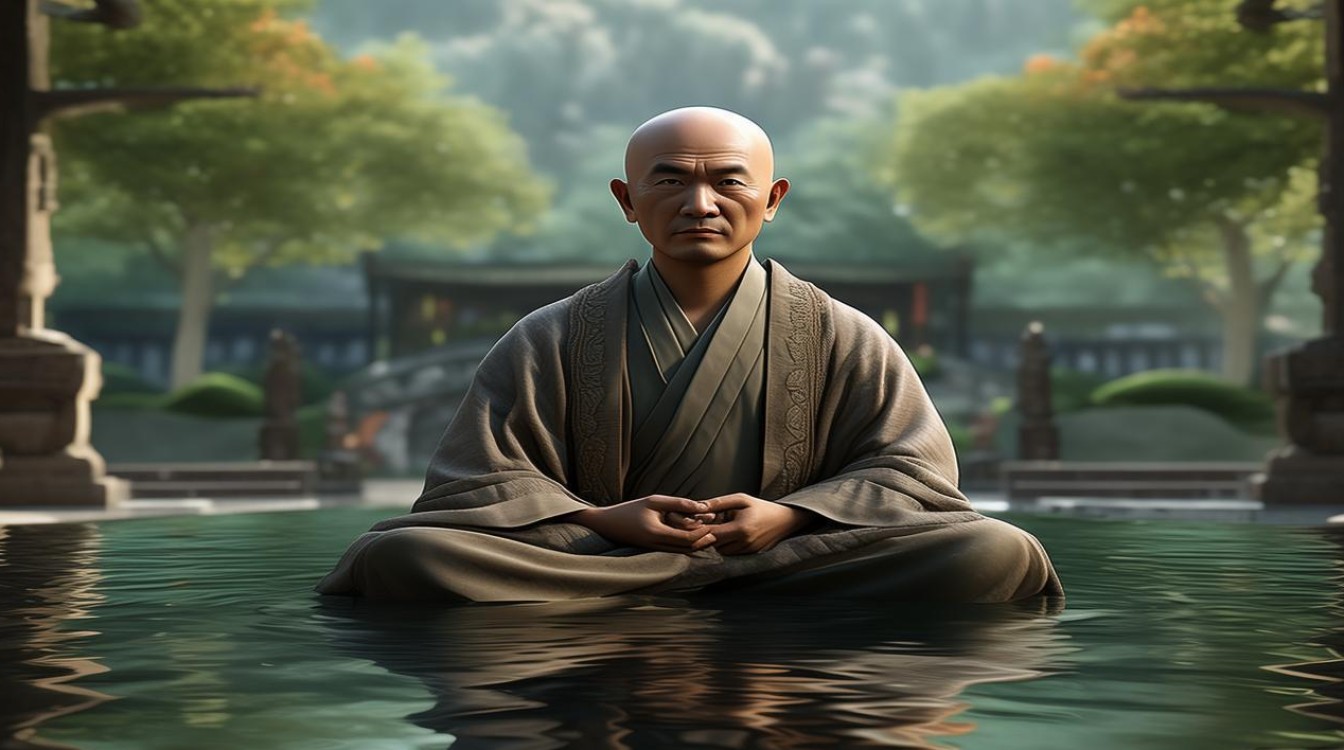

慧日法师(680—748),俗姓辛,山东东莱人,唐代著名高僧,世称“慈愍三藏”,他早年于中土广学经论,后因“愿生净土,亲近弥陀”之志,泛舟渡海,历经三年抵达印度,遍访圣迹,参学天台、唯识、中观等学说,最终以“中观”为根本,融合净土教法,形成独具特色的中观思想体系,对唐代佛教的中观传播与净土实践产生了深远影响。

慧日法师的中观思想,以龙树、提婆中观学派的“缘起性空”为基石,但结合大乘佛教“慈悲济世”的精神与净土法门的“念佛往生”实践,展现出“空有不二、真俗圆融”的特质,他强调,中观之“空”并非否定现象界的存在,而是破除对“自性”的执着——一切法皆依因缘和合而生,无固定不变的自性(“无自性”),故名为“空”;但“空”不碍“有”,现象界的因果、善恶、净土等皆如幻化显现,虽无自性却作用不虚,此即“空有不二”,他在《往生净土集》中指出:“若知诸法空,能度一切苦;若知诸法有,能成一切善。”这一阐释既契合龙树“八不中道”的中观精髓,又为净土修行提供了理论支撑:破除对“往生净土”之“有”的执着,也破除对“念佛成办”之“空”的疑惑,以中道正信修持念佛法门。

慧日法师对中观核心概念的阐释,可概括为以下要点:

| 核心概念 | 传统中观要义 | 慧日法师的融合阐释 |

|---|---|---|

| 空性 | 一切法无自性,远离“常”“断”二边 | 空性不碍净土之“有”,念佛往生是“空”中之“妙有”,破除对“空”的消极理解,强调实践意义。 |

| 中道 | 不落“有”“空”两边,超越分别执着 | 中道即“真俗圆融”:在世俗中修念佛善行(俗谛),契入真如空性(真谛),二者不二。 |

| 缘起 | 诸法因缘生,故无自性,亦无作用 | 缘起即“因果不虚”:念佛是因,往生是果;度生是缘,慈悲是本,强调以缘起悲心践行菩萨道。 |

在修行实践层面,慧日法师将中观“破执着”与净土“修净业”紧密结合,提出“中道念佛”理念,他认为,修行者若执着于“念佛是实”而破“万法皆空”,或执着于“万法皆空”而废“念佛之业”,均非中道,正确的修行应是“以空破有,以有显空”:既通过“空观”破除对“往生净土”的实有执着,避免“着有而堕轮回”;又通过“念佛”修集净业,以“有门”契入空性,避免“着空而落顽空”,这种“空有双融”的修行路径,既契合中观般若智慧,又适应末法众生根机,使中观思想从哲学思辨转向实践指南,成为连接“教理”与“修行”的重要桥梁。

慧日法师的中观思想,因其鲜明的实践性与圆融性,推动了唐代中观学的通俗化与本土化,他强调“教在契机,法贵为人”,主张将深奥的中观理论转化为“破疑生信、导归净土”的修行法门,影响了后世如法照、飞锡等净土宗学者,也使中观思想在与中国传统文化的融合中焕发新的生命力,其思想核心至今仍为佛教界所重视,即以中道智慧破除执着,以慈悲精神践行利他,最终实现“自利利他、净土成办”的终极目标。

FAQs

Q1:慧日法师的中观思想与其他中观学者(如三论宗吉藏)有何不同?

A1:慧日法师的中观思想更强调“实践性”与“圆融性”,三论宗吉藏以“破邪显正”为核心,侧重通过中观理论破除一切戏论(包括对“空”的执着),属“教相判释”层面的中观;而慧日法师则将中观与净土法门结合,以“空有不二”为宗旨,强调“破执着”与“修净业”的统一,使中观直接服务于“念佛往生”的实践,更具“契机度生”的针对性。

Q2:如何理解慧日法师“中道念佛”中的“空有双融”?

A2:“空有双融”指“空观”与“有门”的统一,通过“空观”体认“念佛往生”之法亦无自性,破除对“净土是实有”的执着;通过“念佛”修集净业,以“有门”践行慈悲利他,在世俗中积累往生资粮,二者相辅相成:以空破有,避免“着有而障空”;以有显空,避免“着空而废善”,最终契入“非空非有、即空即有”的中道境界。